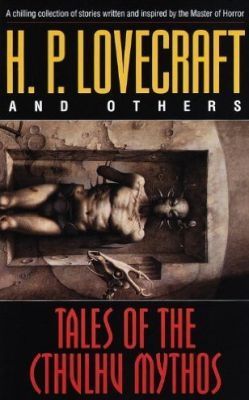

Tales of the Cthulhu Mythos, de H.P. Lovecraft and others

LOVECRAFT (H.P.) and others, Tales of the Cthulhu Mythos, edited and introduced by James Turner, New York, Arkham House – Ballantine/Del Rey, [1990, 1998] 2011, 482 p. [édition numérique]

Tales of the Cthulhu Mythos est sans doute la plus célèbre anthologie de récits du « Mythe de Cthulhu » dus à d’autres auteurs que Lovecraft – et ce quand bien même son nom est classiquement et à plus ou moins bon droit mis en avant sur la couverture (deux de ses nouvelles figurent à l’intérieur, « The Call of Cthulhu » et « The Haunter of the Dark ») ; compilée par l’inévitable August Derleth en 1969, elle a gravé dans le marbre une sorte de vulgate du « Mythe » officiel – tel que Derleth pouvait le comprendre et promouvoir. On y trouvait ainsi nombre de textes issus des « cercles Lovecraft », celui de ses « pairs » comme Clark Ashton Smith ou Robert E. Howard, celui de ses « disciples » comme Robert Bloch ou August Derleth lui-même… Mais aussi d’autres bien postérieurs, opérant un bond dans le temps témoignant censément de la permanence du thème « mythique » (par exemple avec des auteurs tels que Ramsey Campbell ou Colin Wilson… mais aussi Brian Lumley, hein).

Cette compilation a un intérêt tout particulier pour moi – c’est en effet pour l’essentiel à travers elle que j’ai découvert, il y a… arf, plus de vingt ans maintenant… non pas Lovecraft à proprement parler donc, mais son « Mythe de Cthulhu », dans l’édition en deux tomes chez Pocket/Science-fiction, L’Appel de Cthulhu (forcément : ce titre m’avait attiré, puisque c’était celui que je voyais cité partout – notamment du fait du jeu de rôle) et La Chose des Ténèbres – je n’avais alors pas bien conscience de ce qui pouvait distinguer Lovecraft et ses épigones, et bouffais sans doute de tout, et même du pire comme du meilleur, avec une égale satisfaction… Même si, peu après, j’ai découvert véritablement Lovecraft à proprement parler avec les recueils en Denoël/Présence du Futur, et au premier chef Dans l’abîme du temps et La Couleur tombée du ciel… J’ai ainsi perçu progressivement l’ampleur du fossé séparant l’original et les pastiches, ce qui n’atténuait pourtant pas ma curiosité ; et, ultérieurement, j’ai relu les Légendes du Mythe de Cthulhu dans le premier tome de l’édition des œuvres de Lovecraft, chez Robert Laffont/Bouquins (Francis Lacassin avait un peu complété la liste, je crois – des nouvelles y figurent qui était absentes de l’édition Pocket/Science-fiction et tout autant de l’édition originelle chez Christian Bourgois, ou de sa reprise parallèle en J’ai lu ; un sacré bordel, tout ça…).

Cela faisait très longtemps, cependant, que je n’y étais pas retourné. Certes, depuis, j’ai lu bien d’autres pastiches et compagnie, le pire comme le meilleur, et m’en suis régulièrement fait l’écho sur ce blog. Mais on trouvait ici des textes… séminaux, disons ; et j’avais d’autant plus envie de les relire – tout en redoutant que la pilule passe beaucoup moins bien, cette fois. Ne serait-ce que parce que, depuis, j’ai appris à connaître Lovecraft bien plus profondément, à relever ce qui en fait le sel, ce qui génère les meilleurs textes du genre, et en opposition les éléments moins subtils qui, a fortiori s’ils sont mal dosés, dégénèrent pour engendrer des textes horribles avant même d’être non-euclidiens… Ma lecture récente de l’essai de S.T. Joshi, The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, m’a bien sûr d’autant plus incité à y revenir, sans doute avec un regard critique plus prononcé – tout en supposant que je serais à l’occasion bien moins sévère que le sévère exégète, sans être pour autant nécessairement « bon public » outre mesure.

Une chose dont je n’avais pas idée avant la lecture de cet essai, par ailleurs, c’est que cette anthologie « officielle » du « Mythe de Cthulhu » élaborée par Derleth avait été « révisée » un peu avant mes lectures adolescentes en français, en 1990 (mais cette version « révisée » n’a jamais été traduite de par chez nous, on en reste à la derletherie de 1969). La drôle d’idée ? Peut-être, mais pas forcément mauvaise ; car James Turner, à qui on a confié le boulot, en a profité pour faire un peu de tri, dégageant certaines nouvelles, en conservant certes la plupart, mais surtout en ajoutant d’autres, postérieures à l’anthologie originale – et c’est probablement dans les textes de ce dernier lot que l’on trouve les morceaux les plus intéressants. On peut néanmoins s’interroger sur la pertinence de ce tri, ou, plus probablement, y relever une certaine inconstance plus ou moins défendable… La préface du nouvel anthologiste (intitulée « Iä ! Iä ! Cthulhu Fhtagn ! », allons bon) est de manière générale assez déstabilisante : elle met notamment l’accent sur la dimension la plus SF de l’œuvre de Lovecraft, en mettant au tout premier rang les récits tardifs que sont At the Mountains of Madness et « The Shadow Out of Time » ; chose qui n’est certainement pas pour me déplaire, et je veux bien y voir une sorte d’aboutissement dans l’œuvre de l’auteur, mais cela introduit quand même un biais – comme si le Lovecraft d’Astounding Stories était le « vrai »… et, en conséquence plus ou moins bien admise, celui de Weird Tales lui serait donc « inférieur » ; bon sang, le célébrissime pulp irrémédiablement associé à la carrière de Lovecraft… n’y est même pas cité une seule fois, quand la référence à Astounding Stories est récurrente ! Ce qui m’apparaît tout de même un brin problématique… pour ne pas dire absurde et faux. C’est à vrai dire d’autant plus ennuyeux à mon sens que James Turner ne se prive certes pas de persifler sur la SF pulp de l’époque, de manière assez unilatérale ; je ne nie certainement pas qu’il y a quelque chose d’assez juste en bien des occasions dans cette attaque, mais, quand bien même, il n’est pas dit que ce soit forcément le meilleur moyen, ou en tout cas le plus légitime, pour faire ressortir la singularité de Lovecraft… Le gros problème, bizarrement, est cependant ailleurs : James Turner nous dit, de manière assez sarcastique, qu’il est bien temps de virer du canon les mauvais pastiches à base de vieux sorciers compulsant leurs grimoires poussiéreux ; à la base, j’aurais tendance à être plutôt d’accord, même si l’excès de sévérité en la matière peut conduire à des exclusions regrettables… Mais cette déclaration d’intention n’est guère illustrée par les faits : il reste en effet bien des textes mineurs, dans cette anthologie « révisée », qui correspondent parfaitement à ce schéma… là où d’autres textes éventuellement plus novateurs ont été dégagés sans la moindre explication (c’est la grosse surprise de la sélection en ce qui me concerne : « The Deep Ones » de James Wade est ainsi passé à la trappe, alors que j’en avais un plutôt bon souvenir – remontant certes à… longtemps… –, mais j’en avais aussi lu depuis des échos plutôt favorables, voire très favorables) ; certes, Turner vire deux nouvelles de Brian Lumley l’Indicible (« The Sister City » et « Cement Surroundings »)… mais il en rajoute une autre du même, guère plus convaincante (« Rising with Surtsey ») ; il vire aussi « The Haunter of the Graveyard » de J. Vernon Shea, mais – par exemple – pas touche à August Derleth ! On peut d’ailleurs trouver amusant que Turner baffe dans cette préface tous ces « mauvais pastiches » indéfinis (à raison pour beaucoup, hein)… mais sans revenir une seule fois sur le rôle d’August Derleth à cet égard, qui n’est cité qu’une seule fois dans cette préface, pas en auteur, pas davantage en correspondant de Lovecraft, et même pas en tant qu’anthologiste originel (!), mais seulement en tant que fondateur d’Arkham House ! Nous parlons pourtant bien du Grand Responsable De Tout Ça… Est-ce parce que le bouquin, à la base, est toujours publié chez Arkham House ? Pas impossible… Mais sans doute cette préface quelque peu perturbante ne doit-elle pas influer excessivement sur la lecture de l’anthologie – qu’on appréciera d’autant plus, donc, qu’elle complète le vieux fonds originel avec des textes ultérieurs de Fritz Leiber, Brian Lumley (mf…), Joanna Russ, Karl Edward Wagner, Philip José Farmer, Stephen King et Richard A. Lupoff – tous de bonne tenue au pire (Lumley excepté, natürlich), et souvent bien plus que ça : c’est là le véritable intérêt de cette « révision ».

Le recueil s’ouvre – forcément ? – sur « The Call of Cthulhu », de H.P. Lovecraft. Ayant relu cette merveille bien des fois, et encore récemment somme toute, j’ai décidé de faire l’impasse sur ce chef-d’œuvre, cette fois. Cela sera encore le cas, ultérieurement, pour l’autre nouvelle de Lovecraft figurant dans cette anthologie, à savoir « The Haunter of the Dark » (entourée par les nouvelles de Robert Bloch adéquates). Même chose aussi pour « The Black Stone » de Robert E. Howard, relue tout récemment dans Les Ombres de Canaan…

J’ai donc commencé avec deux nouvelles de Clark Ashton Smith. La première est « The Return of the Sorcerer » (1931 ; je ne me rappelais pas du tout de ce titre… et pour cause : la traduction française donne « Talion »). Un récit qui, quoi qu’on en pense par ailleurs, n’est sans doute guère à sa place ici… En effet, la seule allusion d’ordre « mythique » consiste en des citations du Necronomicon (et même plus précisément de l’original arabe, censément introuvable). Pour le reste, nous avons sans doute, en fait, ce que Turner disait justement vouloir écarter de l’anthologie – à savoir un vieux sorcier avec son grimoire poussiéreux, et un pastiche jusque dans le style… Ceci, bien sûr, sans prendre en compte le talent propre à Clark Ashton Smith – mais, très honnêtement, il ne s’exprime sans doute pas au mieux ici… Cette nouvelle relève en outre d’un fantastique somme toute très classique (une vengeance post-mortem), et n’est pas « cosmique » pour un sou. J’en avais retenu quelques images horrifiques de mes cauchemars adolescents, oui… mais le texte est sans doute perpétuellement sur la corde raide entre le terrible et le ridicule – il est au mieux médiocre, et penche régulièrement du mauvais côté…

« Ubbo-Sathla » (1932) est bien plus intéressant à mon sens – et du moins pleinement cosmique, encore que S.T. Joshi se montre un brin réservé à cet égard dans The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, en appuyant sur la dimension « terrienne » de l’entité Ubbo-Sathla. Car Ubbo-Sathla désigne, sous la plume de Klarkash-Ton, et ce dès l’exergue, la source de toute vie sur terre – de manière moins glaçante, peut-être, que les Choses Très Anciennes d’At the Mountains of Madness, créant la vie par mégarde ou par jeu… Pourtant, il y a bien ici quelque chose de fascinant. La nouvelle, passé les paragraphes d’introduction, relève à certains égards du poème en prose, par ailleurs : nous y suivons un personnage contemporain, tombant chez un antiquaire sur un étrange objet antédiluvien, qui lui évoque aussitôt – belle coïncidence – une allusion contenue dans le mythique et antédiluvien Book of Eibon ; en regardant à l’intérieur de l’objet, il se retrouve plongé dans une séquence de visions hallucinées, le conduisant au fil d’une inéluctable régression de plus en plus loin dans le passé… jusqu’à entrevoir Ubbo-Sathla, et même s’unir à lui dans un tout indifférencié. Mais ça marche très bien – je me doute par contre que je ne devais guère avoir cette opinion, lors de ma première lecture de la nouvelle, quand j’avais quelque chose comme douze ans…

Suit « The Black Stone », de Robert E. Howard, mais, comme expliqué plus haut, je n’ai pas relu ce célèbre pastiche ici.

Nous passons donc à deux nouvelles signées Frank Belknap Long, et tout d’abord « The Hounds of Tindalos » (1929), qui est probablement une des plus célèbres nouvelles associées au « Mythe de Cthulhu » à ne pas avoir été écrite par Lovecraft (notons cependant une chose : on n’y relève pas la moindre allusion au lexique lovecraftien, qu’il s’agisse de « dieux », de lieux ou de livres – même si Long y commet ses propres ajouts ; mais le fond de la nouvelle, par contre, est lovecraftien à bloc). Il faut dire qu’elle repose sur une excellente idée, et peut-être même plusieurs, en fait (les brefs chapitres finaux ne cessent d’en rajouter) ; nous y voyons un homme, passionné par l’occultisme et sceptique à l’égard de la science mais curieux des plus récents développements en matière de physique et de mathématiques (avec Einstein en tête), opérer un voyage dans le temps (via une drogue, ça c’est sans doute un peu faiblard), ou plus exactement peut-être atteindre un état de conscience où tout est simultané. Hélas, sa petite expérience tourne mal quand il tombe sur les Chiens de Tindalos (aucune mention, sauf erreur, de l’endroit où il a pêché le nom – de même pour les Doels par la suite : ce sont là les principaux apports « mythiques » de Long, avec la traduction anglaise du Necronomicon par John Dee dans « The Space-Eaters », qui suit), des entités incompréhensibles, sans forme et au-delà du bien et du mal, qui chassent leurs proies en empruntant les angles… et il est sous-entendu que le voyageur pourrait bien leur avoir ouvert un accès, la menace pesant dès lors, pas uniquement sur sa médiocre personne, mais peut-être sur le monde entier. Très belle idée, oui – qui incite sans doute à se montrer relativement débonnaire à l’égard de ce texte par ailleurs pas dénué d’erreurs, loin de là ; outre la faiblesse relative à mes yeux du principe (éculé ?) de la drogue autorisant le voyage dans le temps (même complétée, ce qui est plus intéressant, par l’intégration de figures mathématiques), il en est notamment une de parfaitement ridicule – peut-être héritée de Lovecraft, d’ailleurs, mais qui sauf erreur ne l’avait jamais poussée à ce point : nous y voyons en effet un homme, non seulement griffonner son rapport jusqu’à la toute dernière seconde (procédé qui reviendra plusieurs fois dans la suite de cette anthologie)… mais qui en arrive même à coucher ses hurlements sur le papier ! « Aaaaaaaaaah ! » Immanquablement, ça m’a renvoyé au « Castle of Aaaaargh » des Monty Python, difficile de conserver son sérieux après une boulette pareille…

« The Space-Eaters » est une nouvelle antérieure (1927-1928) ; c’est peut-être même la première nouvelle du « Mythe » composée par un autre que Lovecraft – qui figure par ailleurs dans le texte, sous les traits d’un vieux bonhomme (guère sympathique, d’ailleurs…) appelé « Howard », et s’entretenant avec le jeune narrateur, forcément nommé « Frank ». Relevons d’emblée qu’un nombre étonnant des nouvelles qui suivent mettent Lovecraft en scène, avec plus ou moins de bonheur – au point que ce procédé tourne au cliché. Mais, au-delà et en dépit de ce statut maintes fois concédé, on avouera que l’aspect « mythique » de ce texte, au sens le plus visible en tout cas, est discutable : Long cite en exergue un extrait de la traduction du Necronomicon par John Dee (sa création), et c’est tout ; pour le reste, il s’agit en fait de développer le principe de l’horreur cosmique chère à Lovecraft : le personnage de Howard s’étend volontiers sur le sujet, sur son ambition de dépasser ainsi les vieux maîtres trop attachés au monde (dont Poe ou Hawthorne), mais déplorant son incapacité à retranscrire vraiment ses conceptions philosophiques et esthétiques dans un récit… Or Howard et Frank se trouvent bientôt confrontés à un curieux et effrayant (ou pas) phénomène, anonyme, et semble-t-il détaché de la morale – il est malheureux, à cet égard, qu’ils parviennent à y survivre, dans un premier temps du moins, en usant du Signe (la croix, très clairement)… même si Long ne fait peut-être pas dans la bondieuserie, hein ; il y a en fait une grosse ambiguïté dans cette utilisation de la religion face aux créatures « mythiques » (on peut supposer que ça a joué son rôle dans la postérité mythique, notamment chez Derleth, mais j’ai le vague sentiment que c’est peut-être un peu plus compliqué que ça…). On a souvent été très sévère avec cette nouvelle (notamment S.T. Joshi, comme on pouvait s’en douter, qui la trouve parfaitement ridicule de bout en bout), sans doute à bon droit globalement, mais, pour ma part, sans aller jusqu’à dire qu’elle est « bonne », hein, certainement pas, je la trouve du moins… disons pas si mauvaise que cela, et, au fond, pas forcément beaucoup plus ridicule qu’une autre… Bizarrement, je lui ai trouvé une bien anachronique allure cinématographique – côté bisserie au mieux, certes, avec sa maison perdue dans les bois et la brume, mais pas forcément désagréable… Le problème, à mes yeux, c’est peut-être la très grande ambition de Long dans cette histoire – qui entend la transcender au travers d’une horreur cosmique dépassant totalement, de son propre aveu, les capacités du maître Howard lui-même… et d’autant plus les siennes, pour le moins douteuses (d’autant que le manque de métier se fait sentir).

Suivent deux nouvelles… d’August Derleth. Je redoutais ce moment – cela faisait bien une éternité ou deux que je n’avais pas lu de récits du « Mythe de Cthulhu » signés par le bonhomme, mais il fallait bien que j’y repasse à un moment ou à un autre, hein ? Et donc voilà : en dépit de la nouvelle édition de cette anthologie originalement composée par Derleth lui-même – ou justement pour perpétuer cette dimension, c’est plus probable –, James Turner, si sévère dans sa préface pour les mauvais pastiches du « Mythe », conserve néanmoins deux ersatz de l’art douteux du Grand Responsable De Tout Ça. Je me demandais, en même temps, si je n’allais pas y trouver un semblant d’intérêt quand même : peut-être n’était-ce pas si pire ? Sait-on jamais… Mais, globalement, oui, c’est bel et bien mauvais. Cependant, c’est peut-être « agaçant » avant que d’être mauvais…

« The Dweller in Darkness », nouvelle originellement publiée dans Weird Tales en 1944, m’a à vrai dire probablement laissé une impression pire encore que ce que je craignais vaguement. En effet, cette nouvelle tient nettement plus du plagiat que du pastiche, et il est d’autant plus désolant de voir comment elle anéantit pas mal d’éléments de ce qui faisait l’intérêt des textes pompés de Lovecraft. L’exergue le cite (« The Picture in the House », sauf erreur) – ce qui est bien légitime. Le début de la nouvelle à proprement parler l’est sans doute bien moins… puisqu’il s’agit en fait là aussi d’un « emprunt » (autant dire une copie pure et simple), cette fois de l’introduction de « The Dunwich Horror » ; plus tard, dans cette ambiance rurale, on peut éventuellement trouver aussi des reprises de « The Colour out of Space »… Mais, au-delà, l’évidence se fait bientôt jour : « The Dweller in Darkness », comme son titre pouvait il est vrai le laisser supposer, est un très, très mauvais remake de « The Whisperer in Darkness » ; tout y est ou presque, excepté le jeu épistolaire du début – certes crucial, je ne le nie pas ; reste que la trame globale (disons après l’arrivée de Wilmarth chez Akeley, avec quelques flashbacks cependant) en est largement reproduite, ce qui occasionne des reprises autrement plus précises et révélatrices, ainsi l’emploi d’un dictaphone renvoyant au gramophone de la nouvelle lovecraftienne, et plus encore – je SPOILE, attention, bouh ! – le coup de Nyarlathotep se déguisant (mal) en humain pour tromper les « héros » quant à ce qu’ils perçoivent ou croient percevoir des horreurs qui les environnent, jusqu’à la conclusion riche en italiques révélant qu’en fait ce n’était donc pas l’homme que l’on croyait qui avait subitement et fort à propos toqué à la porte ! Bref : on a pu faire remarquer que cette idée ne fonctionnait pas toujours très bien dans la nouvelle de Lovecraft, ou disons du moins qu’elle soulevait quelques difficultés, mais ici, c’est bien, bien pire (et cela fait relativiser bien des choses, sans doute). Parfaitement ridicule, en fait. Pour le reste… eh bien, nous avons bien sûr la mise en avant des Dieux Très Anciens et « bons » opposés aux « méchants » Grands Anciens enfermés ou exilés (s’ensuit l’inévitable catalogue, et même chose pour les livres maudits) ; Derleth insiste aussi sur sa très mauvaise idée de faire des Grands Anciens un panthéon élémentaire, avec l’habituelle « lacune de Lovecraft » (…) concernant le feu : le rajout Cthugha est donc de la partie, hein. Et il est invoqué depuis Fomalhaut (dont le nom apparaît tel quel dans une formule d’invocation autrement parfaitement r’lyéhenne, natürlich – sauf erreur, quand Derleth avait suggéré une chose pareille, du vivant de Lovecraft, avec Bételgeuse dans une invocation autrement bien fhtagneuse, le gentleman de Providence lui avait pourtant gentiment fait la remarque que, euh, ça ne passait… peut-être… pas… très bien ?). Cthugha n’est d’ailleurs pas invoqué « gratuitement », hein : il s’agit d’user de cet élémentaire de feu pour contrevenir aux plans de l’élémentaire de terre Nyarlathotep, forcément. Misère… Le Chaos Rampant est d’ailleurs assez taquin : il démontre, sous son déguisement humain immédiatement percé à jour, qu’il est absurde d’espérer faire venir dans la seconde, en raison de bêtes considérations astrologiques, une entité censément exilée du côté de Fomalhaut, à des années-lumière de là, et où on n’en a sans doute pas grand-chose à foutre du crépuscule indispensable au rituel dans ce coin précis du Wisconsin, mais, aha ! ça ne prend pas, un des protagonistes osant un étonnant (ou pas tant que ça) et lapidaire gloubi-boulga pseudoscientifique pour dire qu’en fait si, d’abord, alors ta gueule, le Messager des Dieux, hein, bon, d’abord. Notons enfin, pour la forme, que Lovecraft est nommément cité dans la nouvelle, de même que son premier recueil chez Arkham House (et donc chez Derleth) The Outsider and others, ainsi que la revue Weird Tales – qui publiait cette nouvelle précisément. Mise en abîme de la promotion ? N’exagérons rien : disons un gag autant qu’un hommage, hein… et pourquoi pas, après tout.

Gag/hommage que l’on retrouve en tout cas dans la deuxième nouvelle de Derleth ici compilée, un peu antérieure, « Beyond the Treshold » (publiée originellement dans Weird Tales en 1941). Sauf que ça marche nettement moins bien, notamment en ce que Derleth y fait cette fois usage de la géographie mythique de la Nouvelle-Angleterre lovecraftienne : le narrateur habite à Arkham et travaille à l’Université Miskatonic, tandis que sa famille est originaire d’Innsmouth – ce qui n’empêche pourtant pas l’auteur de citer expressément la nouvelle de Lovecraft « The Shadow over Innsmouth », expliquant tout naturellement ce qui s’est produit d’étrange dans le petit village côtier il y a de cela quelque temps (il est par ailleurs précisé que Lovecraft est mort trois ans plus tôt). Peut-être cela aurait-il pu donner quelque chose d’amusant, au fond… mais j’ai vraiment l’impression que Derleth se paume dans les difficultés quasi paradoxales que ce procédé (qu’on retrouvera également par la suite, là encore avec plus ou moins de réussite) suscite en l’espèce, et ne parvient pas à jongler avec tout ça – ce qui est probablement d’autant plus désolant… qu’en fait ces allusions ne servent strictement à rien dans la nouvelle (qui se déroule pour l’essentiel, comme la précédente, dans le Wisconsin – ce cadre, celui de l’auteur lui-même, fait dire à Joshi que ces deux textes, mais surtout « The Dweller in Darkness », sont peut-être du coup les moins pires de toutes les lovecrafteries de Derleth !). Autrement, eh bien, comme au-dessus… Avec un accent mis sur les élémentaires de l’air, généralement de création derlethienne sauf erreur, puisqu’on y trouve Ithaqua (assimilé au Wendigo, et qui est le Vrai Grand Ancien Méchant de cette histoire), mais aussi Lloigor et Zhar, et enfin – mais pour l’écarter sans plus de raisons qu’on ne conserve les autres – le chouchou Hastur, qu’il ne faut pas nommer, tout ça. Cette nouvelle, par ailleurs, employait déjà le procédé du vent qu’on entend mais qui ne fait pas bouger les feuilles (qu’on retrouve en tout cas dans la nouvelle précédente), et usait elle aussi d’une incantation r’lyéhenne dans le texte un tantinet saugrenue, où Cthulhu figure bizarrement et sans guère d’à-propos aux côtés d’Ithaqua. L’histoire, bien terne et bien classique, évoque encore passablement le vieux sorcier avec son vieux grimoire dont Turner disait qu’il fallait se débarrasser, et se montre bien peu enthousiasmante. Bon prince, on peut citer un très vague semblant d’idée, vers la toute fin, qui n’est peut-être pas totalement mauvais, et à la limite se consoler en se disant qu’au moins, cette fois, ce n’est pas totalement un plagiat à même de casser le mythe (aha) de bons textes de Lovecraft…

Suivent trois – oui, trois, c’est le record de l’anthologie – nouvelles de Robert Bloch. On commence bien sûr avec « The Shambler from the Stars », nouvelle publiée dans Weird Tales en 1935. On la doit à un très jeune auteur, et ça se sent… L’écriture est sans doute pauvre, la trame plutôt terne, aussi n’en retient-on pas forcément grand-chose – peut-être, cependant, les développements portant sur Ludwig Prinn et son terrible ouvrage De Vermis Mysteriis ? (Au passage, le titre latin a été fourni par Lovecraft.) Cela dit, ce qui justifie l’inclusion de ce récit de jeunesse dans Tales of the Cthulhu Mythos, c’est sans doute le fait que Lovecraft y figure en tant que personnage (pas nommé cependant, mais très reconnaissable) ; Frank Belknap Long l’avait certes déjà fait, avec somme toute peu de réussite – à certains égards, le jeune Bloch s’en tire probablement mieux, en fait ; et en donne par ailleurs un portrait plus sympathique, basé certes uniquement sur la correspondance, tandis que Long connaissait Lovecraft en chair et en os. Quoi qu’il en soit, Bloch y fait mourir son maître de manière particulièrement atroce. On connaît l’histoire : le jeune auteur, qui avait franchi le pas, vainquant sa timidité, et entamé une correspondance avec le gentleman de Providence, lui avait, au bout de quelque temps, expressément demandé (peut-être à la demande de Farnsworth Wright, cela dit) s’il avait la permission de le tuer dans une nouvelle – permission accordée sans l’ombre d’un souci par le principal intéressé (dans une lettre assez rigolote, d’ailleurs, autorisant Bloch « to portray, murder, annihilate, disintegrate, transfigure, metamorphose, or otherwise manhandle the under-signed »). Robert Bloch se met au fond en scène lui aussi – en écrivaillon frustré de ne pas parvenir à écrire une vraie bonne histoire d’horreur… ce qui semble alors impliquer d’adhérer à l’horreur cosmique théorisée par Lovecraft – mais Bloch trouvera sa propre voie plus tard.

Bien sûr, ça ne s’arrête pas là – Lovecraft n’a pas manqué de se venger ! À l’occasion d’une de ses dernières nouvelles, ici reprise, « The Haunter of the Dark », où c’est cette fois un certain Robert Blake (c’est pour le moins transparent…) qui y subit un sort abominable… Mais, ayant relu cette nouvelle somme toute récemment, dans The Dunwich Horror and others, et m’en souvenant assez bien, je ne l’ai pas relue cette fois.

Et le jeu se poursuit quinze ans plus tard, avec « The Shadow from the Steeple » (publiée dans Weird Tales en 1950, soit bien après la mort de Lovecraft). « The Haunter of the Dark » n’était en rien une suite de « The Shambler from the Stars », mais, cette fois, « The Shadow from the Steeple » est bel et bien une suite de « The Haunter of the Dark » – la nouvelle de Lovecraft est d’ailleurs assez longuement, ou précisément, résumée, et poursuivie dans ses moindres implications. Très vite, un aspect du texte saute aux yeux : il est bel et bien l’œuvre d’un auteur qui avait incomparablement plus de métier que le jeune homme ayant tout juste entamé sa correspondance avec Lovecraft, qu’il était quinze ans plus tôt – la narration est efficace et bien emmenée, riche de détails au potentiel certain. La dimension d’hommage est toutefois très marquée : Lovecraft y est nommément cité, et notamment pour « The Haunter of the Dark » justement, nouvelle censée (assez peu logiquement ? J’ai à cet égard un peu le même souci, encore que moins gênant, que dans les nouvelles de Derleth qui précèdent…) décrire ce qui est vraiment arrivé à Robert Blake – un jeune ami du gentleman de Providence, et lui-même écrivain d’horreur. Un camarade de Blake se lance très tôt dans l’enquête – peu après les événements de « The Haunter of the Dark », en fait – mais sa quête n’aboutit, pour son plus grand malheur, que quinze ans plus tard – du fait (SPOILER !) d’une confrontation avec un étonnant personnage (tiré de la nouvelle de Lovecraft) que le « héros » devine bien vite être en fait Nyarlathotep (que Bloch avait maintes fois mis en scène entretemps – voyez Les Mystères du Ver), et il entend bien faire tomber le masque du Grand Ancien… en privé. Oups. Ce qui me pose toujours un peu problème… Je sais bien que, des « divinités » lovecraftiennes, Nyarly est le seul à véritablement interagir avec l’humanité, avec éventuellement une dimension « maléfique » plus marquée d’ailleurs que chez ses camarades du pseudo-panthéon, témoignant pour leur part bien davantage de l’indifférentisme cosmique au cœur des principes lovecraftiens ; on trouve en fait, chez Lovecraft lui-même, plusieurs récits où le Chaos Rampant, éventuellement déguisé (il aime bien ça, faut croire, même si cela n’a pas l’air forcément nécessaire pour une entité censément protéiforme…), papote avec ses antagonistes humains, et cherche à les tromper – ainsi, pour citer deux récits par ailleurs on ne peut plus différents, dans « The Whisperer in Darkness », mais aussi dans The Dream-Quest of Unknown Kadath… Il n’y a donc rien que de très légitime dans l’utilisation de ce procédé par Robert Bloch, mais, rien à faire, ça me laisse quand même un peu perplexe – le thème du programme nucléaire introduit par l’auteur à cette occasion de même, sans doute. Bon, c’est globalement bien fait… et ça se lit bien, oui.

Rien de comparable, cependant, avec « Notebook Found in a Deserted House » (publication originelle dans Weird Tales en 1951), qui est de très, très loin la meilleure nouvelle de Robert Bloch ici compilée – à mon sens en tout cas, mais S.T. Joshi, qui loue souvent Robert Bloch dans The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, émet pourtant quelques réserves à son encontre. Décidément… Mais qu’importe : moi, j’ai beaucoup aimé, na. Du fait d’un cadre rural (en Nouvelle-Angleterre a priori) angoissant à souhait, et surtout d’un procédé astucieux, tenant de l’hommage explicite tout en allant sans doute bien au-delà de ce que Lovecraft lui-même aurait considéré comme pertinent, belle manière dès lors de surenchérir et d’affirmer sur cette base une voix propre : la nouvelle consiste en effet, classiquement, en un « journal » ou du moins un témoignage écrit à la première personne – et, comme souvent chez Lovecraft, l’écrivain amateur pousse le vice en écrivant jusqu’à la toute dernière minute : en l’espèce, ici, il est même interrompu dans son élan… Je ne doute pas que Robert Bloch avait conscience des soucis de plausibilité que ce procédé entraînait, mais il l’utilise au mieux – peut-être un vague sourire aux lèvres, mais sans pour autant que cela sonne comme une parodie. Loin de là. Mais tout repose en fait sur cette idée essentielle consistant à confier la rédaction de ce témoignage… à un gamin de douze ans, qui plus est sous-éduqué. La plume maladroite de « l’auteur », ses fautes à répétition, contribuent à mettre en place une ambiance tout simplement parfaite, et étrangement terrifiante – d’autant, peut-être, que le procédé nous incite inévitablement à douter de la fiabilité du narrateur, qui, pour être un gosse, n’en franchit pas moins le seuil de la paranoïa à plusieurs reprises… Mais peut-on vraiment parler de paranoïa ? Car le fait demeure : aussi outré soit le récit, on garde tout au fond de soi la conviction que ce qui est ici couché sur le papier est bel et bien la pure et horrible vérité… C’est aussi effrayant que malin – clairement une des meilleures nouvelles du « Mythe » non écrites par Lovecraft en ce qui me concerne.

On passe à Henry Kuttner, avec « The Salem Horror » (Weird Tales, 1937)… nouvelle que j’ai trouvée horriblement mauvaise. Rien à sauver dans ce machin – qui constitue pour une bonne part une reprise, à la limite du plagiat, de « The Dreams in the Witch-House », à ceci près qu’elle en vire tout l’intérêt pour se focaliser sur ses aspects les moins probants (c’est peu dire). Lovecraft, à qui Kuttner avait soumis le premier jet de sa nouvelle (qui ne serait cependant publiée que deux mois après la mort du Maître), était à n’en pas douter conscient de ce fait, et si, en parfait gentleman, il ne semble pas avoir critiqué outre-mesure son correspondant à ce sujet, il n’en avait pas moins soulevé bien des défauts de ce projet de récit – mais Kuttner n’a semble-t-il pas su quoi faire de ces remarques… En résulte une nouvelle au mieux terne, souvent bien pire, qui rate tous ses effets… avant d’atteindre des sommets de grotesque lors d’un climax honteusement mal géré, où un occultiste a le mauvais goût d’intervenir pile au bon moment pour bannir quelque monstruosité tentaculaire mal définie et issue de nulle part à l’aide de colifichets, de signes, et de décoctions. Ceux qui trouvent insupportablement mauvaise la conclusion de « The Dunwich Horror » n’y survivront tout simplement pas (mais auront peut-être le temps, entre deux râles d’agonie, de réviser ou du moins relativiser leur sévère jugement quant à la nouvelle de Lovecraft…). Ajoutons que « The Salem Horror » – même si je suis encore moins sûr de moi en anglais qu’en français – m’a fait l’effet d’être très mal écrite, et tout aussi mal construite (avec une pseudo-chute, un vrai modèle de conclusion tombant à plat). On peut se demander, du coup (oui, naïvement, peut-être), pourquoi James Turner l’a conservée dans cette anthologie « révisée » : non seulement c’est une énième histoire avec sorciers et vieux grimoire, de celles dont il prétendait qu’il était bien temps de se passer, mais c’en est un ersatz tout particulièrement raté, au mieux inutile, au pire pathétique au dernier degré. J’ai Le Livre de Iod de Kuttner dans un coin, ça ne me donne pas exactement l’envie de me précipiter dessus…

Le niveau change radicalement avec la longue novella signée Fritz Leiber, « The Terror from the Depths », qui ne figurait pas dans l’anthologie originale (sa première publication a eu lieu en 1976, dans l’anthologie d’Edward P. Berglund The Disciples of Cthulhu – dont j’ai la version française dans un coin, faudra que). Un texte très ambitieux dans ses intentions – et par ailleurs, à en croire S.T. Joshi dans The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, le seul texte « mythique » de Leiber à constituer véritablement un pastiche. C’est à vrai dire frappant au niveau du style – sacré contraste, du coup, avec bon nombre de textes qui précèdent, et notamment, à l’instant, le pauvrement écrit « The Salem Horror » de Henry Kuttner ; à vrai dire, Leiber en fait des caisses, oui, mais parvient miraculeusement à préserver une étonnante élégance… qui, dans un sens, en rajoute encore sur le style de Lovecraft, avec peut-être plus d’efficience – même l’adjectivite est belle, ici ! Par ailleurs, ce long récit (à la première personne, via un nécessaire « journal » – enfin non, plutôt un témoignage de dernière minute, là encore…) multiplie les allusions à l’œuvre de Lovecraft, en usant de nombre de ses personnages, notamment (et le Wilmarth de « The Whisperer in Darkness » en est même un des personnages principaux – mais dépeint physiquement et peut-être psychologiquement aussi comme Lovecraft, à n’en pas douter, et, dès lors, sa relation au narrateur fait sans doute ressortir chez ce dernier des traits qui l’identifient à Leiber lui-même), tout particulièrement un cercle de membres de l’Université Miskatonic, tous impliqués dans un vaste projet interdisciplinaire tournant autour du « Mythe de Cthulhu », des rêves et de leur résonance dans la réalité – ce qui aurait pu être grotesque (voyez Brian Lumley avec son organisation luttant contre les « DCC », à tout hasard), mais passe ici très bien (Leiber, sans surprise, était autrement habile…). Une autre dimension essentielle, relevée par Joshi mais très frappante de toute façon, c’est la profondeur psychologique des personnages – ou du moins du malchanceux narrateur, bien sûr (le désert est pour le moins fatal à sa famille, entre nécessaires caves et nécessaires serpents…) : il s’agit donc de conjuguer une horreur cosmique « externe » avec une horreur « interne » focalisée sur l’humain, et l’auteur montre que c’est possible, en réalisant cette union pas si contre-nature que cela à la perfection. C’est peut-être – sans doute ? – un élément essentiel justifiant ou du moins légitimant l’apparition dans la novella de Lovecraft lui-même (elle s’achève d’ailleurs avec la mort de l’écrivain, apprise via un télégramme), ou surtout de son œuvre : ses nouvelles sont explicitement citées (et le narrateur entame même une collection de Weird Tales pour rassembler tout ce matériau alors récent), y compris et peut-être même surtout celles mettant en scène des lieux « mythiques » pourtant bien réels dans la novella (Arkham et l’Université Miskatonic en premier lieu, bien sûr – mais, autre trait bien vu, la novella se déroule pour l’essentiel en Californie, et sans doute une Californie tout aussi « mythique » que la Nouvelle-Angleterre de Lovecraft), mais aussi, ce qui est sans doute autrement plus délicat voire sacrément perturbant, des personnages censément de fiction mais pourtant réels eux aussi (dont Wilmarth lui-même, mais aussi Armitage, Danforth, Peaslee, etc.) ; ce procédé, cependant, me paraît toujours aussi hasardeux – à l’instar de ce que je relevais pour ses précédentes occurrences dans des textes plus anciens de cette anthologie ; mais peut-être faut-il justement intégrer cette dimension au regard d’une certaine horreur psychologique, pouvant reposer en partie sur un narrateur non fiable ? Aucune garantie à cet égard cependant, je ne sais pas trop ce qu’il faut en penser… Mais la nouvelle, globalement, fonctionne très bien : elle est joliment écrite, intelligemment conçue, son jeu de références est ludique mais pas seulement (dépassant donc un bête catalogue façon « fan service ») ; j’aurais juste un bémol sur la toute fin, qui me paraît étrangement expédiée au regard de l’ampleur de ce qui précède… Mais ça reste une incontestable réussite.

La suite est autrement… redoutable… puisqu’il s’agit d’une nouvelle de Brian Lumley, l’immortel auteur du « cycle de Titus Crow » entre autres nazeries et merveilles. Il y a là une bizarrerie : l’anthologie originelle, compilée par August Derleth, comprenait deux nouvelles de son protégé Lumley, « The Sister City » et « Cement Surroundings », qui ont disparu de cette nouvelle édition par James Turner ; on peut supposer, à en juger par le niveau global des lovecrafto-derletheries de Brian Lumley, que ce n’est pas plus mal… Mais pourquoi, alors, en publier une autre en remplacement ? « Rising with Surtsey » (publiée originellement dans Dark Things en 1971, donc un peu après la compilation de Derleth) a ainsi intégré la nouvelle anthologie Tales of the Cthulhu Mythos, pour des raisons mystérieuses ; peut-être le directeur d’ouvrage y voyait-il un texte plus convaincant, méritant cette fois qu’on s’y attarde… mais ce n’est pourtant guère fameux – au mieux. Peut-être pas aussi catastrophique il est vrai que les Titus Crow : au moins, on échappe à la soupe de pseudo-fantasy des « Contrées du Rêve » dénaturées, et, en fin de compte, les parasitages derlethiens, par ailleurs volontiers repris par Brian Lumley dans d’autres de ses œuvres, ne se montent pas trop envahissants ici – il y a bien du « catalogue », pour les livres et les « déités », mais pas trop de cosmogonie manichéenne et a priori rien d’élémentaire ou de « familial », c’est déjà ça… On commence cependant par redouter le pire quand, après quelques brefs paragraphes d’introduction, l’astucieux et inventif auteur pompe sans vergogne la célèbre attaque en force de « The Thing on the Doorstep » (qui perd pourtant de son impact à être ainsi reléguée à la deuxième page, sans doute) ; un peu plus loin, il développe le thème d’une sorte d’ « épidémie de rêves », associée à l’émergence d’une île au large de l’Écosse (événement bien réel, ce qui ne sauve pas la nouvelle) – et donc, oui, c’est cette fois « The Call of Cthulhu » qui passe à la casserole. La nouvelle se traîne mollement dans l’ombre de ces deux références, pillées malhabilement, et le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne brille guère en comparaison… Tout cela, certes, est longtemps plus médiocre et inutile, peut-être, que fondamentalement mauvais ; mais, à mesure que l’on avance, le grotesque, au mauvais sens du terme, tend à prendre de plus en plus de place, jusqu’à une baston pour le moins risible. Bon… Mais ce que j’admire le plus, c’est sans doute la fin du « journal » du narrateur, qui constitue l’essentiel de la nouvelle (suivent de brefs appendices) ; il n’y a aucun doute sur le fait que ce témoignage est écrit, non oral ; on pouvait certes s’attendre à ce que, comme d’hab’, le narrateur écrive jusqu’à la toute dernière minute, au mépris de toute vraisemblance – trait commun chez Lovecraft et ses épigones… Mais Brian Lumley est talentueux, il va donc encore plus loin : son narrateur parvient semble-t-il à écrire (par magie je suppose) alors même qu’on lui enlève son matériel – la dernière phrase écrite est bien, et en italiques pour le principe : « No, don’t take the paper away… » Je trouve ça admirable (ça rivalise sans doute, chose que je n’osais imaginer, avec le « Aaaaaaaaaaaah ! » de Frank Belknap Long dans « The Hounds of Tindalos » – nouvelle autrement plus intéressante par ailleurs).

On passe à un autre protégé de Derleth, autrement plus sympathique, avec « Cold Print », une nouvelle de Ramsey Campbell qui avait été publiée pour la première fois dans l’anthologie originelle (1969 ; elle avait été écrite semble-t-il deux à trois ans plus tôt). Ramsey Campbell est un auteur qu’il faut que je découvre vraiment, dans le genre lovecraftien mais tout autant au-delà – ça fait longtemps que je me le dis, ça finira bien par arriver un jour, hein ? En attendant, « Cold Print » est une nouvelle pour le moins surprenante dans le cadre de cette anthologie ; je ne suis pas certain qu’elle soit totalement réussie, mais elle fait bien de l’effet et, surtout, fait preuve d’originalité dans le fond comme dans la forme – la nouvelle témoigne d’une voix personnelle, on ne peut probablement pas en dire autant de bon nombre des textes qui précèdent. Pour résumer très simplement, nous y suivons un homme (quelque peu irascible et désagréable…) errant dans Brichester (l’équivalent de Liverpool chez Ramsey Campbell) en quête de livres… différents… Son goût oppressant de la pornographie circulant sous le manteau l’amènera, bien malgré lui, à trouver pire encore : des livres de Lovecraft et Derleth ! Blague à part (elle n’est pas de moi…), notre anti-héros tombera ainsi sur le douzième livre des Revelations of Glaaki (dont on n’en connaissait jusqu’alors que onze)… Découverte fatale. Ce qui me déconcerte un peu dans tout ça, encore que cela puisse sans doute se défendre voire se justifier et soit probablement délibéré de la part de l’auteur, c’est cette distorsion entre une installation longue et détaillée et une résolution très rapide (mais étrangement effrayante). L’ambiance est toutefois remarquable de bout en bout, et cette manière d’envisager le thème éculé des « livres maudits » est très bien vue.

Un autre texte apparu initialement dans l’anthologie originelle : « The Return of the Lloigor », novella de Colin Wilson, qui était plus ou moins une commande de Derleth, lequel avait peu avant mis l'auteur (responsable d’une critique assez rude de Lovecraft) au défi d’écrire une histoire du « Mythe de Cthulhu », ce qui avait débouché sur le roman The Mind Parasites – Derleth, finalement convaincu par cette réponse, avait donc invité Wilson dans les pages de son anthologie du « Mythe », et il en est résulté ce récit collant plus frontalement aux canons du genre. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que j’en pense… Il y a sans doute de bonnes choses dedans – partir du mystérieux Manuscrit de Voynich, par exemple, quand bien même son déchiffrage par le narrateur, qui y identifie le Necronomicon, me fait l’effet d’avoir été un peu trop « facile » – et pas crédible une seconde, en fait… S’ensuit tout d’abord une sorte d’enquête littéraire, où de très nombreux auteurs et ouvrages sont cités, mais sans que cela donne pour autant une impression de bête « catalogue », comme c’est sans doute trop souvent le cas. C’est en fait assez malin, et tout à fait palpitant. Inévitablement ou presque, Wilson inclut Lovecraft lui-même ou plus exactement ses récits dans cette enquête ; de manière plus originale peut-être, et assez enthousiasmante en ce qui me concerne, il remonte ensuite jusqu’à Arthur Machen – une bonne partie de la novella se déroule au Pays de Galles, où le narrateur cherche à comprendre l’origine du Necronomicon de Lovecraft dans les collines décrites par Machen dans certains de ses plus célèbres récits… Wilson brode cependant sur les « clichés » du « Mythe » selon Lovecraft – plus ou moins (on peut noter, de manière plutôt intéressante, qu’il se réfère pas mal aux révisions, et surtout à « Out of the Eons », nouvelle qui traitait du continent perdu de Mu) –, tout en se basant à peu près exclusivement (au regard du bestiaire mythique du moins) sur les Lloigors, création pour leur part de Derleth (enfin, plus exactement, Derleth avait créé le « dieu » Lloigor et son jumeau Zhar ; Wilson a fait « des » Lloigors une race – sans s’en expliquer, procédé qu’il a semble-t-il utilisé en d’autres occasions, ou du moins dans The Space Vampires). En résulte une novella ambitieuse sans doute, maligne à l’occasion, qui détaille à loisir une sorte de « grand complot », par ailleurs non dénué d’implications philosophiques ou morales : en fait, Wilson, optimiste revendiqué et critique quant au « pessimisme » supposé de Lovecraft, inscrit son récit dans le cadre d’une opposition millénaire et occulte entre les Lloigors, étranges entités non-humaines caractérisées par un pessimisme de tous les instants (fruit de leur omniscience et de leur rationalisme ?), qui régnaient autrefois sur la Terre et notamment sur Mu, et leurs esclaves et créations, les humains (avec l’idée, empruntée à At the Mountains of Madness, d’une création par mégarde ou par jeu, équivalente à celle des Choses Très Anciennes), qui, d’une certaine manière, se doivent pour leur part d’être optimistes, comme si c’était dans leurs gènes… Pourquoi pas ? Mais le problème (outre un style qui m’a paru globalement bien terne, mais je ne suis sans doute pas très qualifié pour en juger) réside à mes yeux dans le jeu ambigu qu’entretient Wilson avec l’ésotérisme… J’ai du mal à suivre son narrateur, a priori un vieux professeur d’université tout ce qu’il y a de « sérieux » (même si son intérêt, avoué dès la première page, pour la pseudo-polémique attribuant la rédaction des pièces de Shakespeare à Francis Bacon constitue probablement un indice à cet égard…), quand, rencontrant un vieux colonel gallois délirant sur Mu, les tablettes Naacal, etc., il accepte immédiatement son discours occultiste, aussi absurde paraisse-t-il (les Gallois et les habitants de Providence sont les vrais descendants des hommes de Mu !), et se noie bientôt lui-même dans un hermétisme conspirationniste, où Charles Fort et compagnie servent de cautions pour tripper sur une série de faits-divers censément étranges, mais ne laissant pas la moindre place au doute, à en croire nos héros… En fait, quand nos deux enquêteurs de l’occulte, livrant leurs révélations au monde incrédule, en viennent à se faire rabrouer par des scientifiques et journalistes bornés et stupides, cela fait déjà quelque temps que j’ai cessé de croire, même « pour de faux », par jeu littéraire, à leurs élucubrations… Et j’y vois un problème. Ce que je veux bien croire chez Lovecraft, je suis amené à le rejeter chez Wilson. Il en joue sans doute, peut-être même astucieusement, mais ça m’a fait complètement décrocher sur la dernière partie de la nouvelle, de plus en plus outrée voire ridicule – je crois savoir que Colin Wilson, quelque temps après cette novella, a lui-même sombré dans l’occultisme de foire (à supposer qu’il en existe un qui ne soit pas « de foire »), ce qui a pu biaiser mon jugement quant à « The Return of the Lloigor » en y introduisant un élément de scepticisme qui aurait dû lui rester extérieur… Mais avis mitigé, voire « perplexe », donc.

Les textes restants sont tous des ajouts de James Turner. « My Boat », nouvelle de Joanna Russ, est apparue pour la première fois dans Fantasy and Science Fiction en 1976. Ce texte, comme bien d’autres, est passé sous silence par S.T. Joshi dans The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, mais mérite pourtant bien à mes yeux qu’on s’y attarde. D’autant qu’il tranche pas mal sur la plupart des textes de cette anthologie « révisée », ne serait-ce que par son style délibérément oral (il s’agit vraiment d’une conversation tournant au monologue – ou disons plus exactement que nous n’entendons pas les répliques éventuelles de l’interlocuteur), et aussi parce qu’il met l’accent sur une dimension de l’œuvre lovecraftienne peu abordée dans l’anthologie : les « Contrées du Rêve », et notamment The Dream-Quest of Unknown Kadath (texte cité, au milieu d’autres allusions à Lovecraft lui-même, éventuellement « déformées »). Autre aspect à relever, peut-être, la manière dont l’auteure joue avec la thématique raciste (la base du récit se déroule en 1952, quand un lycée se voulant libéral accepte en son sein une jeune fille noire – fondamentalement géniale, mais aussi perturbante qu’elle est perturbée ; je suppose que le fait que son plus ou moins compagnon soit d’origine italienne et le narrateur juif n’a sans doute rien d’un hasard – le racisme plus ou moins conscient, plus ou moins larvé, de ce dernier joue d’ailleurs un certain rôle dans cette histoire). Il y a peut-être une dimension religieuse aussi… Sans doute, même. Quoi qu’il en soit, ce récit repose bien davantage sur l’onirisme et l’émerveillement que sur la terreur – même si l’inquiétude, du moins, est bien de la partie. La fin de la nouvelle en rajoute dans l’étonnant – elle se mue progressivement, de manière bien morose et peut-être même douloureuse, en une sorte de réflexion sur ce qu’il est possible d’écrire, a fortiori quand on exerce dans un registre « populaire »… J’ai plutôt apprécié, donc – c’est étonnant, et intéressant.

« Sticks », de Karl Edward Wagner, est paru originellement dans Whispers, en 1974. Il s’agit, au fond, d’une histoire relativement classique, et sans rien de bien compliqué en apparence, dans laquelle Wagner détourne l’hommage à Lovecraft en s’intéressant pour sa part à un illustrateur de pulps et autres récits « weird » ; à en croire S.T. Joshi dans The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, on peut y voir l’authentique illustrateur Lee Brown Coye, qui avait fait dans la lovecrafterie chez Arkham House (et on trouve dans la nouvelle la maison d’édition Gothic House, qui y renvoie clairement, au milieu d’autres allusions limpides). J’ai tendu, pour ma part, à voir dans ce personnage point de vue un peu de Lovecraft lui-même, mais c’est bien sous un autre nom qu’il est envisagé ici – il est clairement l’auteur pour lequel, à titre posthume, l’illustrateur est supposé réaliser ses plus saisissantes créations, inspirées par ce qu’il avait rencontré au cours d’une mystérieuse exploration en 1942, et notamment pas ces curieux treillis de bois (façon « dreamcatchers » ?), qui semblaient de fabrication relativement récente, et le mettaient instinctivement mal à l’aise ; quant à ce qu’il avait vu dans le sous-sol mégalithique d’une ferme abandonnée… Son imagination, sans doute. « Sticks », au-delà de cette dimension hommage (plutôt bien vue par ailleurs, plus subtile que bien d’autres dans cette anthologie), est un pur récit d’horreur, et très pulp à sa manière ; c’est aussi un très bel exemple de ce que le genre peut susciter de plus convaincant, Wagner étant indéniablement un conteur habile – il faudrait que j’en lise davantage, il est très regrettable qu’il ait été aussi peu traduit de par chez nous…

Un nom connu ensuite : Philip José Farmer. « The Freshman » (Fantasy and Science Fiction, 1979) est une nouvelle assez étonnante, notamment au regard de son ton. La majeure partie de la nouvelle, ce qui vaut tout particulièrement pour les premières pages, adopte une approche assez clairement parodique : on y suit un sexagénaire, d’une ascendance trouble et autrefois auteur de fictions « weird », qui va s’inscrire en dépit de son vieil âge à l’Université Miskatonic pour y suivre des cours… d’occultisme. En fait, on comprend bien vite que tout le monde, sur ce campus, est impliqué d’une manière ou d’une autre dans des activités ésotériques, renvoyant éventuellement au « Mythe de Cthulhu » au sens le plus strict – les fraternités ô combien suspectes y entretiennent des bibliothèques secrètes, on devine çà et là des sacrifices humains, à moins qu’il ne s’agisse que d’invocations ayant mal tourné (de toute façon, on prétendra à la police, qui refuse d’enquêter sur le campus, que les jeunes défunts ont fait une overdose, rien d’autre), et on trouve même des graffitis « Yog-Sothoth sucks » sur les murs des toilettes : tout y est. En fait, cet exercice hautement dangereux (combien de pastiches prétendument humoristiques mais en fin de compte seulement navrants a-t-on subi ?) fonctionne plutôt bien, ai-je trouvé… Le ton de la nouvelle change au fur et à mesure, cependant, et même si la dimension parodique n’est pas évacuée d’un bloc, le récit se fait cependant plus grave dans ses dernières pages – jusqu’à se débarrasser enfin de tout humour. Le personnage point de vue, a fortiori dans sa relation étouffante à sa mère, a peut-être quelque chose de Lovecraft lui-même, au fond… Bien aimé dans l’ensemble.

Puis une vraie star : ni plus ni moins que Stephen King, pour « Jerusalem’s Lot » (nouvelle publiée à l’origine dans son recueil Night Shift en 1978 – Danse macabre chez nous, que je compte lire immédiatement après, ça fait bien trop longtemps que j’aurais dû le faire ; au passage, ne pas confondre « Jerusalem’s Lot » et Salem’s Lot, ou Salem chez nous, roman du même King mais portant sur les vampires, semble-t-il antérieur – et plus que correct dans mon souvenir). L’histoire se déroule forcément dans le Maine, eh, mais avec une originalité relative, l’époque : nous sommes en 1850, avec des rappels remontant aux décennies antérieures. Un récit épistolaire très classique, au fond, à base de maison maudite, de lignée qui ne l’est pas moins, et de visites perturbantes dans un village mystérieusement abandonné, non loin… La principale référence au lexique du « Mythe » repose sur de nombreuses allusions au De Vermis Mysteriis, mais l’ouvrage a l’air bien différent de celui qui fut inventé par Robert Bloch et attribué par lui à Ludwig Prinn, notamment en ce qu’il semble bien autrement ancien – ce qui, du coup, m’a renvoyé à la notice dans The Starry Wisdom Library ?) ; on trouve vers la fin des mentions de Yog-Sothoth, déformées, mais c’est à peu près tout (à moins de retenir aussi le nom du patelin, Chapelwaite ? J’ai eu, à la base, du mal à croire que ce « Waite » soit un hasard, mais peut-être, en fait – après tout, aux premières occurrences du terme, je me suis aussi demandé s’il fallait y voir une référence à Whitechapel, mais elle n’aurait aucun sens…). Sinon, ainsi que le note S.T. Joshi dans The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, la nouvelle peut être vue comme brodant sur « The Haunter of the Dark » – oui, peut-être… Le fameux critique se montre par ailleurs assez frileux (comme souvent avec King ? J’ai cette impression, du moins…), reconnaissant à reculons que c’est « bien fait », mais sans relever d’habileté particulière de la part de l’auteur, ce qui me paraît un peu injuste – cette nouvelle, au fond, me fait l’effet de jouer dans la même catégorie que « Sticks » de Karl Edward Wagner un peu plus haut, qu’il avait autrement loué : c’est un bon récit d’horreur, très compétent, et qui, au-delà de son classicisme indéniable, séduit néanmoins amplement, notamment en raison de son ambiance ; louer l’un et dénigrer l’autre sur des bases aussi similaires me paraît difficilement défendable… Quoi qu’il en soit, « Jerusalem’s Lot » n’a sans doute rien d’un chef-d’œuvre, et n’a probablement pas de quoi susciter un enthousiasme démesuré, mais ça reste un récit « lovecraftien » plus que décent. King, bien sûr, en a commis d’autres…

La dernière nouvelle de l’anthologie révisée est « Discovery of the Ghooric Zone », de Richard A. Lupoff, publiée originellement dans Chrysalis en 1977. Un texte déconcertant à maints égards, et dont j’aurais envie de dire du bien… même si, en tant que nouvelle, il ne me paraît hélas pas fonctionner. C’est une nouvelle de science-fiction, et d’anticipation, prenant place pour l’essentiel en l’an 2337, soit quatre-cents ans très exactement après la mort de Lovecraft – à laquelle il est très lourdement fait allusion à maintes reprises (et que l’on « revit » même, si j’ose dire, dans un chapitre décrivant l’état du monde à l’heure précise où Lovecraft décède – ce qui fait sens, je suppose, dans l’optique géopolitique de la nouvelle, j’y reviens, insistant de manière très lovecraftienne même si avant tout spenglerienne sur la dimension éminemment transitoire des civilisations humaines). Mais donc, 2337 ; nous y suivons trois astronautes – au corps largement modifié du fait d’un certain transhumanisme de bon aloi (qui passe notamment par le cul) – découvrir, loin après Pluton, une mystérieuse « planète X » (et dixième planète du système solaire, du coup, puisqu’à l’époque on considérait encore Pluton comme étant la neuvième), qui ne manque pas de faire penser aux délires sur Nibiru, mais se voit ici appeler Yuggoth (malgré Pluton, donc). C’est sans doute là qu’est l’os – ou du moins le premier et le plus flagrant d’entre eux : ces trois personnages sont horriblement creux en dépit des promesses que leur contexte, tant géopolitique que technologique, paraissait pourvoir autoriser – leurs premiers dialogues sont à vrai dire assez consternants, et éventuellement absurdes ; tandis que leur exploration, à la fin, d’une lune de cette planète, présentant des traces indéniables de vie dans une époque reculée, ne débouche finalement sur rien – ou, c’est sans doute pire, sur une chute artificielle et téléphonée, bien trop hâtive et en rien satisfaisante. C’est dommage, parce que, au-delà, l’auteur crée ici un univers complexe et plutôt riche, relativement original sur certains points : le double problème est que, d’une part, ça ne contribue en rien à la thématique censément lovecraftienne de la nouvelle (ou fort peu, au-delà de la dimension philosophique notée plus haut – l’assaut des Profonds, notamment, fait vraiment pièce rapportée pour le principe… Mais j’ai tout naturellement pensé au jeu de rôle The Void, tant l’univers ici décrit par Lupoff se montre plus convaincant eu égard à cette ambition, tout de même), et que, d’autre part, cela implique pour le lecteur de se faire bombarder de lapidaires paragraphes d’exposition, peu appropriés dans ce format pour développer utilement un background aussi complexe… Du coup, ça ne marche pas ; et c’est tout particulièrement regrettable, parce qu’il y a sans doute quelque chose, ici – ce dont, après tout, ne peuvent pas se vanter tous les innombrables pastiches lovecraftiens à avoir été écrits, même à s’en tenir, comme ici, aux seules déclinaisons dans un cadre résolument différent de notre bonne vieille Terre du XXe siècle…

Bilan ? Il est double. Tales of the Cthulhu Mythos a indéniablement un aspect patrimonial : qui s’intéresse au « Mythe de Cthulhu » ne pourra que trouver enrichissante cette anthologie, au moins à titre documentaire, tout particulièrement les textes figurant dans la version originelle compilée par Derleth – et, heureusement, on y trouve quelques bons textes, d’un intérêt certain au-delà de la seule étude critique ; il est vrai que trop de mauvais pastiches viennent nuire à la qualité globale de l’anthologie, sous cet angle… Mais les textes rajoutés par James Turner, d’un niveau global probablement plus satisfaisant, permettent à cette nouvelle édition de ne pas viser qu’un public de fans complétistes : on y trouve de très bons textes, faisant honneur au sous-genre, et témoignant de la multiplicité des avatars du « Mythe », bien au-delà des seuls mauvais souvenirs qu’avaient pu laisser, disons, un August Derleth ou un Brian Lumley… Or plus de vingt ans se sont écoulés depuis cette révision, et le sous-genre de la lovecrafterie se porte sans doute au mieux – ce dont témoigne assurément The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, où S.T. Joshi relève de très bons textes récents, qui ont su s’émanciper du carcan derléthien ; autant dire que l’anthologie pourrait à nouveau être révisée… mais sans doute cela aurait-il quelque chose d’un peu absurde – à procéder sans cesse par ajouts, on aboutirait peut-être à une masse guère cohérente ; mieux vaut conserver la relative dimension patrimoniale de ce recueil. Ce que l’on en retiendra, c’est en tout cas que, au milieu des pastiches sans saveur, il se trouve bien des textes de qualité, permettant d’envisager sous un meilleur jour cette fascinante entreprise de création « collaborative » sur laquelle ont débouché les meilleurs récits de Lovecraft – un phénomène rare, voire unique, et sans doute bien plus appréciable aujourd’hui qu’il ne l’était dans les années 1970-1980…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)

/image%2F1385856%2F20200713%2Fob_a414dc_ecran-noir-04.jpg)

/image%2F1385856%2F20200618%2Fob_3ca18a_la-mort-du-fer.jpg)

/image%2F1385856%2F20200612%2Fob_f373f3_les-miracles-du-bazar-namiya.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)

Commenter cet article