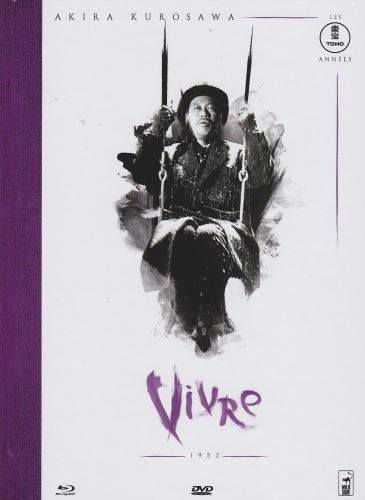

Vivre, d'Akira Kurosawa

Titre : Vivre

Titre alternatif : Vivre enfin un seul jour

Titre original : Ikiru 生きる

Réalisateur : Kurosawa Akira

Année : 1952

Pays : Japon

Durée : 143 min.

Acteurs principaux : Shimura Takashi (Watanabe Kanji), Kaneko Nobuo (Watanabe Mitsuo), Itô Yûnosuke (l'écrivain), Odagiri Miki (Odagiri Toyo), Nakamura Nobuo (l'adjoint au maire), Himori Shin'ichi (Kimura), Tanaka Haruo (Sakai), Chiaki Minoru (Noguchi)…

KUROSAWA CONTEMPORAIN

J’imagine que ça peut avoir quelque chose de (tristement ?) révélateur, mais je n’ai vu que très peu de films « contemporains » de Kurosawa Akira. En fait, jusqu’alors, celui qui collait le plus était probablement Mâdadayo, l’excellent et poignant testament du réalisateur, avec quelques saynètes de Rêves en sus, et deux cas-limites : La Légende du grand judo, premier film du réalisateur et film de Meiji, et Dersou Ouzala, film soviétique qui se déroule pour l’essentiel au début du XXe siècle. Le réalisateur a pourtant tourné nombre de gendaigeki, notamment dans la première partie de sa carrière, mais c’est un pan de son œuvre que j’ignorais totalement ; sans doute avait-on tendance en Occident, comme souvent, à privilégier le plus exotique jidaigeki ?

Le visionnage de Vivre, unanimement considéré comme un des plus grands chefs-d’œuvre du réalisateur, a donc quelque chose d’une première en ce qui me concerne – et quelle première !

Le propos a quelque chose de faussement simple, comme une forme d’épure – sur la base d’un scénario original, coécrit par le réalisateur, et pour partie inspiré par Tolstoï. Rappelons que Kurosawa prisait beaucoup la littérature russe ; son précédent film, L’Idiot, était une adaptation de Dostoïevski – hélas un échec commercial terrible, et critique également, même si le réalisateur était fier de ce film...

Dans ce contexte, c’est la popularité un brin tardive de Rashômon en Occident, avec son Lion d’or à Venise (obtenu en 1951, le film était sorti un an plus tôt au Japon), qui a permis à Kurosawa de poursuivre sa carrière, à l’époque même où il revenait à la Tôhô pour tourner Vivre, qui sort en 1952. Il faut noter combien le réalisateur était alors prolifique : Vivre est son quatorzième film, en moins de dix ans !

WATANABE, MORT-VIVANT

Watanabe Kanji, brillamment interprété par l’excellent Shimura Takashi, acteur « à gueule » régulièrement croisé dans les meilleurs films japonais, chez Kurosawa (Rashômon, Les Sept Samouraïs...) et ailleurs (les amateurs de science-fiction se souviennent peut-être plus particulièrement de son rôle dans Godzilla, aux antipodes...), Watanabe Kanji donc est un employé de mairie d’un rang relativement élevé – sans excès non plus, une sorte de chef de bureau. L’administration japonaise, « maison qui rend fou » comme la française, oppose un rempart hermétique aux meilleures intentions, et Watanabe, au fond, a passé sa vie à ne rien faire – à simplement tuer le temps.

Mais il apprend (ou plus exactement devine) qu’un mal le ronge : l’ulcère à l’estomac dont lui parle son médecin est à l’évidence un cancer, même si personne ne prononce le mot tabou, si ce n’est un bien envahissant patient qui « prépare » Watanabe à ce diagnostic frauduleux – c’est ainsi qu’il sait qu’il n’en a plus que pour quelques mois à vivre.

Et il lui apparaît enfin combien sa vie a été lamentable – surtout depuis le décès précoce de son épouse, et son choix, très critiqué, de ne pas se remarier pour élever son fils Mitsuo (Kaneko Nobuo) ; lequel s’avère une déception supplémentaire – un ingrat, sans cœur et sans objet. Le film, ici, s’attarde sur un thème classique du cinéma japonais, la dissolution de la famille, qui a notamment été traité par Ozu Yasujirô et Naruse Mikio. Cependant, il va au-delà – car son thème est avant tout la prise de conscience par Watanabe de ce qu’il n’a rien fait de sa vie.

Cette révélation l’éloigne de son travail – dont il ne s’était jamais absenté jusqu’alors, quand bien même ce travail ne rimait donc à rien. Désespéré, incapable même de véritablement noyer son chagrin dans l’alcool, Watanabe fait un soir la rencontre d’un écrivain hédoniste (Itô Yûnosuke) qui le prend en pitié, et qui entend lui redonner goût à la vie – le faire vivre, enfin, dans les derniers mois qui lui restent. Leur virée nocturne, en forme d’illustration burlesque d’une éthique du carpe diem, confirme Watanabe dans la révélation qu’il n’a jamais vécu – mais sa mort à brève échéance l’empêche de véritablement s’impliquer dans ce tourbillon hédoniste : le chagrin, les regrets, sont trop forts – illustrés dans la chanson dite « de la Gondole » (Gondola no uta), un vieux succès que Watanabe marmonne, déchirant, dans un bar où le pianiste a pour habitude d’interpréter des airs autrement enlevés pour une clientèle jeune et pleine de vie. Tout cela est, littéralement, sans lendemain.

Pas totalement cependant ? Watanabe ivre, en quête de plaisir avec l’écrivain, a égaré son iconique chapeau ; qu’à cela ne tienne, il peut le remplacer ! Avec quelque chose de plus voyant, qui ne correspond guère à son comportement habituel, plus qu’effacé ? Car Watanabe reçoit un jour la visite d’une de ses employées, qui a besoin de son tampon pour démissionner et trouver du travail ailleurs ; la jeune femme est très joliment interprétée par une Odagiri Miki d’une fraîcheur et d’un enthousiasme stimulants, et un semblant d’aventure se noue entre les deux personnages, de deux générations différentes – c’est à l’évidence sans lendemain là encore, et même pas une romance à proprement parler, mais cette rencontre, l’aveu tout naturel, de la part de la jeune femme, de ce qu’elle avait surnommé son supérieur « la Momie », et ce bonheur partagé sur quelques délicieux premiers jours de complète innocence, participent peut-être davantage encore que la virée avec l’écrivain à cette douloureuse prise de conscience de ce que Watanabe est passé à côté de sa vie.

WATANABE, VIVANT

L’échéance approche – et Watanabe comprend qu’il lui faut enfin vivre. Pour cela, il fera quelque chose d’utile – enfin ! Manière de racheter son inexistence jusqu’alors, manière aussi de laisser une trace, une image plus flatteuse… Les motifs de l’ego ne sont sans doute pas totalement absents de cette ambition dernière de « faire le bien », plus que de simplement « faire ».

Watanabe fouille dans ses encombrants dossiers, et en extrait un projet qui n’avait jamais dépassé le stade de la pétition – retournant au début du film, quand nous avions vu les habitants d’un quartier populaire se faire balader d’un service à l’autre dans la vaine quête d’un fonctionnaire qui pourrait seulement écouter leurs doléances, sans même parler de chercher à y remédier. Il s’agit d’aménager un terrain insalubre – pour y construire un terrain de jeu pour les enfants. Sans le moins du monde s’expliquer sur ses motifs, Watanabe prend l’affaire en main et bouleverse le train-train de la mairie, en se déplaçant sur place, en harcelant (courtoisement, mais avec persévérance) les décideurs, etc.

Mais le film connaît alors une brusque ellipse – assez déconcertante. Nous avons à peine le temps de voir Watanabe se lancer dans son grand projet... que l’image se fige sur sa photographie mortuaire. « Le héros de ce film », comme il est régulièrement appelé par une voix off commentant l’action sur le mode d’un narrateur impersonnel (procédé qui ne m’a pas exactement séduit – dans l’introduction du film, tout particulièrement, j’ai trouvé ça un peu lourd, mais bon, c’est sans doute très personnel : ça m’a quasi-pourri bien des bons films, en fait, comme L’Ultime Razzia de Kubrick, par exemple), le héros donc a été terrassé par son cancer – dont il n'avait parlé à personne ; et nous assistons à sa veillée funèbre.

Tableau navrant : sur place pour la forme, sans le moindre sentiment, l’adjoint au maire (Nakamura Nobuo) s’attribue sans vergogne les mérites de l’action du défunt, qu’il rabaisse devant son propre fils, lequel laisse faire sans un mot. Les collègues de Watanabe sont tous plus veules les uns que les autres, qui multiplient les courbettes devant le pouvoir, n’honorant guère le disparu – il n’y a guère qu’une seule exception, et tardive, après le départ du politicien, un jeune homme du nom de Kimura (interprété par Himori Shin'ichi)…

La cérémonie permet cependant de revenir sur l’action de Watanabe – et sur le fait, qui laisse d'abord perplexe les convives, qu'il savait qu'il allait mourir, même s'il n'en avait parlé à personne, pas même à son propre fils, Mitsuo. Au fil du temps, cette conscience de son décès à venir, comme le caractère déterminant de son action en faveur du jardin d'enfants, ne font plus guère de doute.

Trois « visites » à la veillée funèbre sont déterminantes à cet égard : des journalistes qui savent très bien que c’est Watanabe qui a créé le jardin d’enfants, et non l’adjoint au maire, qu'ils interpellent – et lui s’en offusque... Mais, pour lui, la création de ce parc n’est jamais qu’un argument électoral. Succède aux journalistes (je ne suis pas très sûr de l'ordre d'apparition, à vrai dire, mais je crois que c'est celui-ci) un policier, celui qui a trouvé le cadavre de Watanabe dans le parc, et qui ramène son chapeau si farfelu à son fils. Enfin interviennent les habitants du quartier, reconnaissants envers le défunt, et qui sont les seuls à véritablement pleurer pour lui... ce qui met terriblement mal à l'aise toute l'assistance.

Plus tard, l’alcool déliant les langues, et il n’a jamais eu d’autres fonctions, les collègues de Watanabe, d’abord portés à propager le mythe attribuant le succès de cette entreprise à l’adjoint au maire, multiplient enfin les promesses et les protestations d’honorer la mémoire du défunt en suivant son exemple… mais il ne fait aucun doute que l’inertie de la mairie se poursuivra, comme avant, comme toujours. Le collègue le plus volontaire et le plus passionné, Kimura, le constate, mais conclut le film en se promenant sur un pont surplombant le petit parc créé par Watanabe – que fera-t-il lui-même ? Nous ne le savons pas.

Mais ce que gardera en tête le spectateur, à n’en pas douter, ce sont ces ultimes images de Watanabe, accompagnant le récit du policier qui l’a trouvé mort : le fonctionnaire, comme retombé en enfance, fait de la balançoire sous la neige, dans ce jardin d’enfants qui n’aurait jamais existé sans lui ; il fredonne la même chanson qui avait terrassé tout le monde, au terme de sa virée nocturne en compagnie de l’écrivain hédoniste – mais cette petite mélodie, doucement accompagnée par une musique de Hayasaka Fumio toute en cordes délicates (en contraste avec le début du film, où la musique était délibérément irritante dans la séquence voyant les habitants du quartier se faire sempiternellement renvoyer à un autre bureau pour soumettre leur pétition), cette naïve chanson de Taishô donc, sonne alors de manière bien plus positive. Et la neige se dépose sur le manteau et le chapeau si voyant de Watanabe qui se balance – nous savons que nous assistons à son trépas, où le froid a peut-être autant sa part que le cancer (qu’en est-il alors de la volonté de Watanabe ?) ; un départ poignant, qui émeut aux larmes, et qui n’est pourtant pas véritablement macabre : en dernier recours, Watanabe a vécu – pour lui, et pour les autres. Sa vie n’a pas été si vaine – elle peut s’achever, dans une certaine douceur ouatée…

PESSIMISME ET HUMANISME, EN MIROIR DE RASHÔMON

Deux termes sont souvent employés pour qualifier (moralement) le cinéma de Kurosawa Akira, et qui, d’une certaine manière, se contredisent : le pessimisme, parfois, et, surtout, l’humanisme. Le second est probablement le plus palpable – et Rashômon, un film tout récent encore quand le réalisateur tourne Vivre (deux années seulement séparent les deux films, avec L'Idiot entre les deux), en livre une illustration bien singulière : tranchant sur le désespoir que les nouvelles originales d’Akutagawa Ryûnosuke étaient portées à appuyer, le film se conclut sur une scène davantage tournée vers l’espoir, et dite « humaniste », quand le bûcheron, aussi perplexe que ses compères devant l’impossibilité absolue de décrire une réalité objective, trouve un bébé sous la porte Rashômon où ils s’abritaient de la pluie en discutant, et décide de l’adopter et de le protéger. Or ce bûcheron était déjà interprété… par Shimura Takashi, notre Watanabe Kanji.

En fait, Vivre résonne avec Rashômon à d’autres niveaux : à maints égards, la longue séquence de la veillée funèbre, avec ses flashbacks revenant sur l’action de Watanabe, fait preuve d’un sens de la construction tout aussi habile, en écho, et qui n’est pas pour rien dans la réussite du film ; cependant, cette fois, si bien des mensonges sont prononcés, verbalement, par l’adjoint au maire et les fonctionnaires serviles, les trois interruptions venues de l’extérieur – les journalistes, le policier, les habitants du quartier – justifient les seuls flashbacks filmés, et, comme telles, en contredisant cette fois Rashômon, ces interventions asseyent une réalité que l’on sait « objective ».

La question qui se pose alors, et qui teinte davantage ce film autrement très humaniste d’une certaine noirceur, est de savoir si l’exemple de Watanabe, en définitive, saura inspirer ses collègues qui lui survivent… Et c’est assez douteux : les professions de foi avinées n’inspirent guère confiance – et la fin du film est ouverte, avec Kimura qui, après avoir constaté que la vie à la mairie avait repris son cours normal et donc improductif, se promène sur un pont au-dessus du jardin d’enfants, séquence filmée d’abord en plongée puis en contre-plongée, et qui n’apporte pas véritablement de réponse définitive.

WATANABE, CHAIR ET ÂME

Ce sont autant d’aspects caractéristiques de la réussite de Vivre. À s’en tenir au seul pitch, on pourrait s’attendre à un mélodrame larmoyant, lourd de pathos, et en même temps positif – une leçon façon « sens de la vie », et il n’est pas beaucoup de choses que je trouve plus agaçantes.

Ce n’est pourtant pas le cas : le film est bien plus subtil que cela, et ceci du fait de deux atouts majeurs et pourtant presque contradictoires – la construction très habile et subtile du scénario, donc, et le jeu incroyable de Shimura Takashi, qui compose un Watanabe timide et quelque peu monolithique, et en même temps expressif au possible ; son visage est un masque, ses paroles un murmure à peine distinct, à la diction très hachée, mais ils n’en sont pas moins également bouleversants – les deux scènes de la « chanson » en sont de très parlantes illustrations, mais témoignent en même temps de cette construction très habile qui caractérise le film au plan plus technique.

Il semblerait que Kurosawa n’était pas totalement satisfait par l’interprétation de Shimura Takashi : quand il avait coécrit le scénario, il avait une image plus « naturelle » du personnage de Watanabe. Difficile aujourd’hui de dire si cette approche aurait été meilleure que celle qui a imprégné la pellicule ; ce qui est certain, c’est que le jeu de Shimura marque et touche considérablement, et sa prestation est inoubliable.

FILMER LA VIE

Mais, pour en revenir au plan technique, il faut aussi relever combien la réalisation de Kurosawa Akira est virtuose – encore que ce ne soit peut-être pas le bon terme, car le talent incroyable dont elle fait preuve ne s’affiche pas ouvertement ; Vivre n’est pas un film du brio, il est bien davantage dans la retenue sous cet angle. Mais il est très adroitement composé et filmé, avec un grand soin.

Le travail sur le cadre ne saute pas forcément aux yeux, du moins à première vue, mais un second visionnage plus attentif permet d’en prendre davantage conscience. La composition des plans est parfaite, mais elle est aussi d’une extrême richesse, pourtant pas démonstrative – notamment en ce qu’il se passe toujours quelque chose à l’arrière-plan, parfois également au premier plan, devant Watanabe ; quelque chose de discret, pas « fondamental », mais qui pourtant insuffle, l’air de rien, de la vie aux séquences, et les justifie narrativement avec la même discrétion. C’est peut-être plus particulièrement le cas lors de deux moments majeurs du film : quand les pauvres gens se font balader en vain d’un service à l’autre de la mairie, au tout début du film, et lors de la virée nocturne avec l’écrivain – qui donne l’image d’un Watanabe se noyant dans la foule en quête de plaisir ; il y a des images saisissantes du vieux bonhomme perdu dans la promiscuité des jeunes gens dansant et riant. Sa libération souhaitée, pourtant, a alors quelque chose d’une autre facette de son emprisonnement, car le premier plan est régulièrement envahi par des rideaux, des trombones, etc., qui barrent l'écran et cloisonnent le personnage, et illustrent éventuellement l’inadéquation personnelle de l’éveil charitable à la vie qu’entend mener le sympathique écrivain.

La structure du film et sa technique visuelle s’associent avec particulièrement de finesse dans les scènes de flashback, qui en disent beaucoup sans jamais s’étendre, sans jamais en faire trop. Ainsi, vers le début du film, des séquences déprimantes au cours desquelles Watanabe repense à sa famille – sa femme disparue bien trop tôt, son fils qui l’a tant déçu.

Mais, en contrepoint, les séquences contemporaines de ce moment du film sont appuyées par un jeu très savant de l’ombre et de la lumière, dans une esthétique très travaillée, parfois expressionniste, sans doute très imprégnée également des codes du film noir américain. Il faut dire que, même s’il demeure tout du long d’une remarquable cohérence, le film de Kurosawa témoigne en même temps de la richesse de son esthétique, au prisme de traditions éventuellement contradictoires, et qui pourtant fusionnent avec grâce : à l’expressionnisme (forcément allemand ?), au film noir (nécessairement américain, donc – mais cette influence américaine est probablement bien plus vaste, on a pu parler de Capra, etc.), on peut ainsi ajouter le cinéma néo-réaliste italien, tout particulièrement dans les séquences associant Watanabe et sa tonique jeune employée – une manière très juste de souligner l’exubérance de cette tentative de ramener « la Momie » à la vie, qui en même temps bénéficie d’un naturel rafraîchissant.

SUR UNE BALANÇOIRE, SOUS LA NEIGE

Vivre est bien un très beau film, très poignant, et même le chef-d’œuvre que l’on dit – ceci quand bien même je n’en ferais certes pas mon Kurosawa préféré : c’est le problème avec les génies, ils font tant de chefs-d’œuvre ! En ce qui me concerne, Rashômon et Ran, tout spécialement, trônent encore au sommet.

Pour autant, Vivre constitue sans doute une introduction de choix aux gendaigeki du réalisateur – et je suis tout naturellement porté à l’associer au seul autre film de Kurosawa pleinement dans ce registre que j’avais vu jusqu’alors : Mâdadayo, le tout dernier métrage ; dans cette ultime célébration de la vie, autour du professeur Uchida Hyakken (voyez Au-delà – Entrée triomphale dans Port Arthur) et de ses étudiants, il y a peut-être quelque chose d’un ultime écho de Vivre ; comme un miroir, à nouveau ? Watanabe, dès le début de son film, est condamné à mourir ; le professeur Uchida l’est également dans le sien, mais comme l’est tout homme – et, à la question rituelle : « Es-tu prêt (à mourir) ? », il peut se permettre de répondre : « Pas encore ! »

On s’enivre à l’anniversaire du professeur, avec bien plus de naturel, de joie mais aussi d’empathie que lors de la veillée funèbre de Watanabe. Mais l’image de ce dernier demeure – une silhouette apaisée, fredonnant sous la neige, au rythme de la balançoire, une chanson naïve incitant une hypothétique jeune fille à cueillir le jour ; parce qu’il a bel et bien vécu, en dernier ressort, il en restera quelque chose – pour nous, un film magistral.

(PS : une mention au passage de cette collection que je découvre, des « années Tôhô » de Kurosawa, distribuée par Wild Side, éditeur toujours aussi indispensable – du très bon travail, avec un joli livret très complet. Il me faudra en acquérir quelques autres, tiens…)

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20190409%2Fob_727fc2_maisons.png)

/image%2F1385856%2F20190307%2Fob_68da64_nobi-00.png)

/image%2F1385856%2F20190302%2Fob_1b1711_lords-of-chaos.jpg)

/image%2F1385856%2F20181113%2Fob_fac141_daredevil-03.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)

Commenter cet article