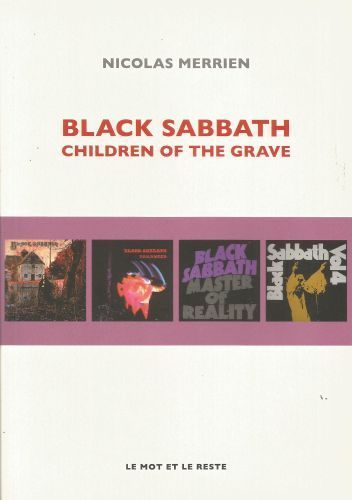

Black Sabbath – Children of the Grave, de Nicolas Merrien

MERRIEN (Nicolas), Black Sabbath – Children of the Grave, [s.l.], Le Mot et le Reste, 2016, 261 p

J’ai rejoint tardivement le « culte de Black Sabbath » – comme j’ai rejoint tardivement le « culte de Slayer », et là je me souviens vaguement d’un article, globalement pas très pertinent mais pour le coup peut-être un peu quand même, qui enjoignait les fans de metal à mettre la pédale douce sur ces deux « cultes » précisément, jugés bien trop envahissants. Je me rends compte à quel point je suis d’une banalité affligeante à cet égard – d’aucuns iraient peut-être jusqu’à parler de caricature ? Une question que l’on se posera à l’occasion, à la lecture de cet ouvrage, et ensuite à tête reposée, quand il s’agira d’en faire le bilan.

Tardive ou pas, ma vénération pour Black Sabbath ne saurait faire de doute aujourd’hui. Une bonne partie des trucs que j’écoute à l’heure actuelle sont très ouvertement influencés par Black Sabbath, et la citation fait à vrai dire partie du jeu dans la (sombre et enfumée) galaxie doom-stoner-sludge – des courants qui m’excitent énormément, mais qui ne sont souvent pas à la pointe de l’innovation, il faut bien le reconnaître… Seulement, l’influence de Sabbath, cela va au-delà – bien au-delà. L’influence du Sabbath « période Ozzy », en tout cas – et, très honnêtement, frileux faut-il croire, je ne m’étais qu’à peine risqué à l’écoute des albums sans Ozzy avant de lire cet ouvrage de Nicolas Merrien, paru au Mot et le Reste, éditeur qui m’avait déjà régalé avec certaines lectures musicales (les livres de Peter Hook sur Joy Division et sur l’Haçienda, notamment – Madame Mao Abdaloff et son cousin Gérard en avaient fait le bilan à la Salle 101, si jamais). Cet essai m’a donc encouragé à traverser... les trois décennies (tout de même) passablement douloureuses des multiples incarnations du groupe sans Ozzy, et à vrai dire parfois sans qui que ce soit du line-up originel sinon Tommy « Dieu » Iommi – qui, tout Dieu qu’il soit, personne n’osera le contester, hein, PRAISE IOMMI, tout ça… se traîne tout de même quelques casseroles – ce qui est tout aussi difficilement contestable.

L’ouvrage de Nicolas Merrien offre donc l’occasion d’envisager tout cela avec une distance sans doute nécessaire, et une approche particulière – globalement bienvenue, une force de ce livre pour l'essentiel, mais qui occasionnellement en constitue peut-être aussi une vague faiblesse. Et c’est que l’auteur n’est pas spécialement un métalleux. Rédacteur en chef du webzine Albumrock, il a semble-t-il une approche plutôt « classic rock » qui fait assurément sens quand on parle du Sabbath des années 1970 – même si, en ce qui me concerne, j’en retiens d’abord la singularité, finalement, du son et de l’approche de Sabbath, qui explique largement pourquoi j’adore ses albums d’alors, quand les dinosaures du « classic rock » un chouia « hard » de la même époque, les Led Zeppelin, les Deep Purple, etc., m’ont toujours fait royalement chier ; je perçois bien le lien entre tous ces groupes, mais pour avoir aussitôt envie de le briser (à la hache – bien sûr) : Black Sabbath est forcément différent, et forcément meilleur.

En notant tout de même que, moi-même, je ne me considère pas spécialement comme un métalleux – je vous jure ! J’écoute du metal, régulièrement, ça oui, mais sans être bien certain que cela soit suffisant pour s’enrober de ce qualificatif – parce que j’écoute beaucoup, beaucoup d’autres choses, et nombre de sous-genres du metal me filent des boutons.

L’approche de Nicolas Merrien est à cet égard globalement pertinente, mais avec quelques bémols éventuels – notamment quand il s’agit de mettre en lumière combien la bande à Iommi a compté pour beaucoup de monde, et foin des frontières, toujours pénibles : l’auteur, à bon droit, cite d’abord et surtout le grunge, mais évoque aussi un stoner dans ce cas plus rock qu’autre chose, et pas moins enthousiasmant pour autant – le catalogue des genres et sous-genres pourrait être longuement poursuivi, et Nicolas Merrien cite à bon droit des postérités plus improbables peut-être, mais d’autant plus savoureuses : voyez cette extraordinaire reprise live de « War Pigs » par les Dresden Dolls, où Brian Viglione se pose en héritier enthousiaste de la frappe puissante de Bill Ward, ou « Changes » merveilleusement soulisé par feu Charles Bradley. J’aurais apprécié plus de développements à cet égard, à vrai dire (qui auraient utilement remplacé quelques passages à vide, en introduction et surtout en conclusion), mais, oui, c’est indéniablement pertinent. Cependant, revers de la médaille, j’ai tout de même l’impression que l’auteur a parfois une vision relativement limitée de la galaxie metal… surtout dans la mesure où, ici, il reste un peu à la surface – il cite Lars Ulrich, Rob Halford, Slash, Scott Ian, etc., et il faut les citer, mais j’aurais apprécié de voir aussi, je sais, pas, Matt Pike, Jus Oborn ou Stephen O’Malley (le plus rock Josh Homme est du lot, par contre), qui ne sont pas les derniers à afficher la filiation sabbathienne, et c’est peu dire. Et, du coup, quand, d’emblée, en conclusion de la première page, l’auteur pose que Black Sabbath « est bien moins souvent cité en termes d’héritage » que Led Zeppelin, je ne suis pas convaincu – la note de bas de page supposée en faire la démonstration, et qui introduit déjà ces pénibles classements que l'auteur semble beaucoup apprécier, ne me convaincant pas davantage. Et ce même si l'auteur, par la force des choses, relativise ensuite quelque peu cette assertion un brin cavalière. Or Led Zep, aujourd’hui, n’influence plus grand-monde, ai-je l’impression, là où des courants musicaux entiers, et divers, se revendiquent farouchement du Sabbath, au point parfois où ce seul groupe devient l’alpha et l’oméga de leurs ambitions musicales (ce qui n’est pas sans poser des problèmes d’un autre ordre, certes).

Cela dit, la question du rapport entre Black Sabbath et le metal doit être posée, car les réponses ne sont pas si évidentes qu’elles en ont l’air. Mais cela renvoie peut-être, me concernant, à Mon Problème Avec Le Metal, qui est pour une part non négligeable, d’ailleurs, Mon Problème Avec Black Sabbath Considéré Comme Géniteur Du Metal. Surtout quand on emploie l’appellation redoutable « heavy metal ». Quand j’entends ces menaçants deux mots ensemble, mon premier réflexe, c’est de penser… eh bien, à la New Wave of British Heavy Metal, surtout, notamment Iron Maiden – que je n’aime pas. Du tout. Et qui dit « metal » censément plus velu par la suite, mais du velu radiophonique tout de même, est censé dire Metallica – que je n’aime pas. Du tout. En fait, c’est la raison même de ma vague gêne quand on fait de Black Sabbath le pionnier du genre métallique – j’arrive bien à faire le lien entre le tube « Paranoid », que j’aime bien, certes, et les charges de cavalerie à la Maiden, et suppose qu’on peut en dériver, en forçant un peu le trait, le metal avec des chevaliers et des dragons (que mon goût pour la fantasy ne prémunit pas de ma haine plus ou surtout moins cordiale), mais c’est à peu près tout (pour le Sabbath période Ozzy, hein – période Dio, ce n’est plus une dérivation possible, c’est une assimilation totale, et là Nicolas Merrien se montre globalement convaincant, j’y reviendrai). Je ne peux tout simplement pas faire le lien entre la lourdeur délicieusement massive de Master of Reality et le pied au plancher maidenien, qui me provoque de pénibles éruptions (mais pas autant que le power metal progressif symphonique virtuose avec un dragon par solo et cinq solos par morceau). Je ne vais pas réécrire l’histoire, hein : de fait, Black Sabbath a bel et bien enfanté le heavy metal, que ça me plaise ou non. Mais (période Ozzy toujours) il a fait bien plus que ça, et, comme un certain nombre de vrais pionniers en musique, il est bien plus raisonnable en définitive de lui accorder sa propre case, indépendamment du reste et tout particulièrement de ce qui suivra (ce qui vaudrait aussi, je sais pas, pour Motörhead, mettons – associé dans cet ouvrage à la NWOBHM sans plus de nuance ; ce qui me choque, à ce stade, et plus encore d’une certaine manière, même si c’est semble-t-il Ce Que L’On A Fait). Reste quoi ? Hors une certaine science du riff, Iommi bordel, l’ambiance sombre, fantastique, « démoniaque » ? Probablement – et plutôt pour le pire que pour le meilleur, car, comme le note très justement Nicolas Merrien, pour le coup, ce qui relève de l’ambiance et de la métaphore dans les paroles de Geezer Butler, a été par la suite pris bien trop au pied de la lettre, dans le metal en général, mais y compris par certains successeurs d’Ozzy au micro maudit du Sabbath… au point où c’en devenait risible, voire embarrassant – un mot qui reviendra régulièrement dans cette chronique.

Du coup, je me reconnais globalement dans le parti-pris de l’auteur, qui prend un peu de distance par rapport au cirque metal, et c’est bienvenu, tout en regrettant que, parfois, il s’en tienne à envisager de la sorte le cirque en bloc, sans plus de nuance, sans vraiment creuser ce qui lie et ce qui distingue, au-delà des seuls groupes les plus médiatiques. Lecture peut-être biaisée de ma part, donc, car je ne suis à titre personnel pas très certain de ce que je pense de tout ça, et peut-être aussi pas très cohérent dans mes enthousiasmes comme dans mes rejets, non exempts de caricatures à leur tour…

En découle cependant la thèse essentielle de cet ouvrage. L’idée, en schématisant, est celle d’un groupe qui a livré des premiers albums parfaitement brillants, disons au moins jusqu’à Sabbath Bloody Sabbath, et qui a tenté ensuite de prolonger sa liberté initiale en s’aventurant dans d’autres champs (sur les albums Sabotage, Technical Ecstasy surtout et Never Say Die!), entreprise qui déplut aux fans (qui sont par définition pénibles), et qui aurait amené Iommi à se cantonner ensuite dans le genre « metal » qu’il était supposé avoir enfanté, pour satisfaire à une image qui tendrait inévitablement à se muer en prison – d’où la période Dio, la plus « heavy metal » à la façon envisagée plus haut de toute la carrière du Sabbath, mais d’où aussi nombre de compromissions plus douloureuses et beaucoup moins satisfaisantes, c’est peu dire, durant les (quand même) trois décennies qui ont suivi, avec un Iommi victime masochiste de sa légende précoce, un groupe enfermé dans les clichés qu’on a brodés sur son registre, et en voie de ringardisation rapide après les explosions du punk et ultérieurement du grunge – même si le grunge, via Kurt Cobain ou Soundgarden ou Alice in Chains, affichait justement sa révérence pour le premier Sabbath, le « vrai » Sabbath, celui qui innovait plutôt que de suivre ; celui où Iommi, Ozzy, Geezer et Ward pervertissaient délicieusement le classic rock bluesy avec une lourdeur, une rythmique très particulières, ce son gras qui a généré tant d’imitateurs par la suite, cette approche très spécifique du riff qui vise à l'impact plutôt qu'à la démonstration – l’antithèse du heavy metal finalement plus speed que heavy, qui va à fond la caisse, et se noie sous les solos virtuoses et les trémolos dans les aigus. Deux mondes, et j’ai choisi le mien.

Ce qui m’amène à nuancer quelque peu cette thèse globalement convaincante – peut-être en révélant mes biais, je ne le nie pas ; mais je crois donc que l’auteur en a quelques-uns également. Le premier point porte sur les « aventures » des trois derniers albums avec Ozzy. On peut praiser Iommi et compagnie pour leur désir d’évolution, objectivement, mais, dans les faits, ces albums sont tout de même bien moins convaincants que leur prédécesseurs, trouvé-je. Sabotage reste un bon album, mais déjà un bon cran en dessous de Sabbath Bloody Sabbath, bon album itou et même probablement très bon, mais que j’ai toujours trouvé bien inférieur aux quatre premiers, Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality et Vol. 4. Technical Ecstasy, ensuite, est audacieux… mais ne me parle vraiment pas : ce tournant plus ou moins prog et – oui – « technique » représente à mes yeux un faux pas, il me fait l’impression d’une tentative sans doute bien tardive de se rapprocher en définitive du « classic rock » (le plus ennuyeux, en ce qui me concerne) au risque, en fait, d’une perte d’identité ; s’éloigner du « metal », comme l’envisage l’auteur, un genre que je suppose pourtant ne pas être encore bien défini à cette époque, était une aventure appréciable en tant que telle, mais guère concluante en l’espèce : Nicolas Merrien reproche un peu aux « fans », entendus métalliquement, de ne pas avoir suivi le groupe sur cette expérience, et de l’avoir en conséquence incité à se montrer plus timide dans sa quête de liberté par la suite, mais c’est un peu trop vite faire abstraction de ce que cet album… était, sinon totalement « mauvais », du moins guère convaincant. Never Say Die! a ensuite constitué un entre-deux un peu fade, guère à même de satisfaire qui que ce soit, et a peut-être précipité une crise qui était annoncée depuis quelque temps déjà (notamment par le volatile Ozzy et ses velléités de carrière solo).

Nicolas Merrien suppose dès lors que Tony Iommi a... baissé les bras, d'une certaine manière, et s’est davantage conformé à « l’image » du metal, sur les deux albums avec Ronnie Jame Dio qui suivraient. Ce qui me paraît crédible, et en même temps un peu exagéré ? Le problème est que ce metal-ci n’a pas grand-chose à voir avec le metal antérieur de Black Sabbath – et c’est un quasi-paradoxe qui n’est pas vraiment résolu dans cet ouvrage, ai-je l’impression : il s’agissait donc de satisfaire aux exigences des fans, tout en faisant quelque chose de diamétralement opposé à ce que ces mêmes fans avaient tant apprécié dans les premiers albums du groupe ? Au fond, c’est encore une évolution, de la part de Iommi... Nicolas Merrien, visiblement, n’aime pas les albums Heaven and Hell et Mob Rules. Je serais moins sévère – alors même que ce metal de chevaliers et de dragons me révulse de manière générale : de fait, ce sont de bons albums ; j’en suis convaincu pour le premier, moins pour le second, mais beaucoup de camarades le louent au moins autant. Ce n’est pas ce que j’aime, mais, dans son genre, c’est bien fait, très bien fait même. Le rythme s’accélère, la virtuosité au chant de Dio prend le contre-pied des gémissements intuitifs d’Ozzy, et Iommi multiplie et complexifie les solos – outre qu’il tend à noyer ses compositions sous les claviers malvenus, mais Technical Ecstasy, notamment, avait déjà lancé ce mouvement un peu auparavant ; ce sont là quatre points essentiels, qui me font préférer, et c’est peu dire, le Sabbath antérieur, aux antipodes à maints égards. Mais je ne parviens pas pour autant à rejeter vertueusement la période Dio – la seule que j’avais très vaguement envisagée avant de lire cet ouvrage

Car ce qui a suivi pâtissait d’une réputation tellement affligeante que je n’avais pas osé m’y risquer. Ce que j’ai finalement fait en parallèle de cette lecture – c’était devenu nécessaire. Et ce fut douloureux, oui…

Ces mêmes camarades qui louaient Mob Rules m’ont dit que les riffs, sur Born Again, étaient toujours bons – c'est possible, mais j'en ai surtout retenu combien Ian Gillan, au chant, était… oui, embarrassant ; et la production défaillante n’a rien arrangé à l’affaire. Je ne peux m’empêcher de trouver qu’il y a quelque chose de tristement ridicule dans ce disque. Et s’enchaînent alors les albums calamiteux, avec un line-up sempiternellement changeant, et autant de chanteurs qui peinent à trouver leur voie/voix, Iommi seul restant tout du long – et c’est à mettre à sa charge. Black Sabbath n’aurait pas dû continuer – pas en tant que tel. Et quand, bien, bien plus tard, le groupe se reformerait brièvement avec Dio, mais sous le nom Heaven and Hell, et pas Black Sabbath, cela constituerait comme un aveu tardif de ce péché originel (enfin, je suppose qu'il y avait d'autres raisons plus matérielles...).

Même si, en revenant dans les années 1980, les fatidiques années 1980, il faut prendre en compte qu’on a forcé la main à Tony Iommi – qui avait de gros problèmes de dettes, et a acquiescé aux mauvais conseils de mauvais conseillers, nombreux à graviter autour de lui. Comme sa couverture (moche, mais le Sabbath a enchaîné les couvertures abominables dans toutes ses incarnations sans exception) le montre à sa manière, Seventh Star n’avait pas été conçu comme un album de Black Sabbath – et n’aurait jamais dû être un album de Black Sabbath ; ceci étant, un autre nom ne l’aurait pas rendu meilleur en tant que tel : c’est affreux de soupe FM.

The Eternal Idol est un peu moins terrifiant de nullité, et contient même de bons riffs sur le tard, mais difficile de louer cette nouvelle erreur discographique. Après quoi Headless Cross et son hard FM saturé de clichés probablement déjà ringards à l’époque enfoncent le clou : Sabbath aurait dû mourir, l’acharnement thérapeutique n’est jamais une solution. Tyr fait peut-être moins saigner les oreilles, mais reste d’un ennui mortel. Le nom demeure, mais Sabbath est fini… Ou pas tout à fait ? Dehumanizer, avec Dio et Butler de retour, remonte quand même pas mal le niveau, c’est peu dire – rétrospectivement, on voudrait en conclure que le purgatoire de Iommi touchait à sa fin… mais Cross Purposes en fait déjà douter un peu… et Forbidden, proprement calamiteux (production très malavisée incluse), est un album à nouveau très embarrassant – de l’avis de tous ceux qui ont participé à la chose, un album ni fait ni à faire : c’est beau, la lucidité, mais bien tardif.

Long hiatus, enfin – trop tard. Après une première décennie admirable en tous points, et l’interlude Dio raisonnable (voire plus ?) à sa manière, Iommi a enchaîné pendant 25 ans les mauvais albums. Le miracle, ici, est peut-être que cela n’a pas suffi à anéantir la bonne réputation du groupe, tenant à ses géniaux premiers disques. Or, durant ce hiatus, pour plein de raisons, dans plein de genres différents, on revient à ce premier Sabbath, le « vrai » Sabbath (TRVE, comme disent les blackmétalleux) – peut-être cela n’aurait-il pas été possible si Iommi avait continué à massacrer sa propre légende ? Quoi qu’il en soit, une quinzaine d’années (tout de même) après le terrible Forbidden, l’expérience Heaven and Hell, envisagée plus haut, se montre semble-t-il autrement convaincante – et plus… sereine ?

C’est un sentiment que j’associe volontiers à la fin (?) de Black Sabbath, avec l’album 13 qui ramène Ozzy, et la tournée The End qui suit. Nicolas Merrien raconte que, quand l’idée de livrer un ultime album de Black Sabbath avec Ozzy a commencé à devenir plus concrète, le (légendaire) producteur Rick Rubin a fait se poser les membres du groupe… et leur a passé leur premier album éponyme, en mode : « Ça, c’est vraiment toi. »

(Pour avoir glissé cette allusion à Téléphone dans un article sur Black Sabbath, je serai éternellement plongé dans le Lac de Feu en enfer.)

Du coup, on a dit : « Fan service. » Et… oui, probablement. Mais en tant que, eh bien, fan, j’ai mordu à l’hameçon. C’était le retour du Sabbath lent et lourd – mais aussi étrangement serein, donc. Les parrains du metal semblent avoir enfin compris (?) que leur postérité la plus authentique ne résidait pas dans les compos pied au plancher, les solos virtuoses, le chant aigu débordant de trémolos « héroïques » et l’imaginaire démoniaque à dix sous ; mais dans la lourdeur, la gravité, la lenteur oppressante et enfumée, éventuellement la noirceur thématique (si elle pouvait s’accommoder de fringues hippies) – celles du révolutionnaire morceau « Black Sabbath » et de Master of Reality, celles qui ont généré aussi bien le grunge que le doom, le stoner ou le sludge. Et le groupe semble aussi retrouver à cette occasion sa puissance scénique – même avec un Papy Ozzy à l’extrême limite du gâtisme, dont le pied de micro tient lieu de déambulateur et qui chante faux une fois sur deux ; j’en retiens de préférence Tonny Iommi et Geezer Butler super classes (tout de noir vêtus, par contre) et… heureux ? Sereins, oui ? Il était assurément bien temps.

Nicolas Merrien explore par le menu cette discographie comprenant aussi bien le meilleur que le pire, et hélas probablement davantage du second que du premier. Littéralement : les chapitres correspondent pour l’essentiel aux albums – ce qui se tient, mais bride peut-être occasionnellement l’analyse. Et chaque chapitre obéit peu ou prou à la même structure : contexte et rapide bio des nouveaux intervenants (détaillée comme de juste dans le premier chapitre, qui s’attarde sur l’enfance et l’adolescence de nos quatre prolos préférés de Birmingham), la vie des membres du groupe à cette époque (au passage, les carrière solo sont très brièvement évoquées, à peine, on reste vraiment focalisé sur Black Sabbath), les circonstances de l’écriture de l’album, de son enregistrement et des concerts qui le suivent, l’album décortiqué piste par piste, la réception critique et commerciale.

Je trouve ce schéma parfois un peu inutilement contraignant – l’analyse de chaque morceau, notamment, qui a un aspect technique appréciable si un peu abscons, mais qui s’égare le plus souvent dans une « description » faisant appel à un lexique passablement répétitif, et pas toujours très éclairant. À vrai dire, côté style, plus généralement, ce Black Sabbath – Children of the Grave ne brille guère, et patine même plus qu’à son tour (un décoquillage plus poussé aurait par ailleurs été appréciable).

L’évocation des (généralement mauvaises) critiques est plus intéressante (et bon sang que ces piliers de la critique rock tels Lester Bangs ou Nick Tosches ont pu se montrer à côté de la plaque quand ils rendaient compte des albums de Black Sabbath...), même si j'en aurais bien repris du rab, là où l’évocation des succès comme des échecs commerciaux a ses limites, en s’en tenant pour l’essentiel à des classements globaux au Royaume-Uni et aux États-Unis – et Nicolas Merrien aime semble-t-il les classements, lui qui conclut son livre par des choses du genre : « Tony Iommi est classé 57e meilleur guitariste du monde et de tous les temps sur tel site Internet, 94e sur tel autre, 39e sur celui-ci qui ne concerne que les gauchers, 2e sur celui des guitaristes gauchers mutilés », etc. Ce qui n’est guère éloquent, et encore moins utile.

En fait, cela traduit peut-être une autre dimension de cet ouvrage qui m’a laissé parfois perplexe : je le trouve relativement peu sourcé – et il fait essentiellement appel, hors bouquins des membres du groupe eux-mêmes, à des sources sur Internet plus ou moins pertinentes (au-delà de ces seuls classements, qui n’ont le plus souvent aucun sens). Pour les articles initiaux sur le site Albumrock, ça faisait probablement l'affaire, mais, dans le cadre de ce livre, oui, ça me laisse un peu perplexe.

Il y a par contre une dimension que je trouve très appréciable dans ce Black Sabbath – Children of the Grave : Nicolas Merrien parle de musique avant toutes choses. Ça paraît peut-être con, dit comme ça, mais j’entends par-là que vous ne trouverez ici pas grand-chose concernant les frasques du Madman Ozzy, l’abus de drogues endémique, et autres mini-scandales professionnels comme privés qui, trop souvent, constituent l’argument de vente de semblables ouvrages prétendument musicaux : on évoque ce qui a des conséquences, parce que ça fait partie du truc (d’une manière ou d’une autre, on ne pourra pas parler de Black Sabbath sans parler de drogue), mais on ne s’y attarde pas crapuleusement. Sex, drugs and rock’n’roll s’il le faut, mais sans racolage – ça fait des vacances après certaines lectures que j’avais trouvé, certes amusantes, mais souvent bien creuses, et parfois même un peu puantes à force de complaisance puérile dans le so shocking : oui, Please Kill Me, c’est (entre autres) de toi que je parle ! Même si les autobiographies dans le domaine, y compris probablement celles de Tony Iommi et d’Ozzy Osbourne donc, sources primales de Nicolas Merrien, ne sont certes pas les dernières à jouer de cette carte…

Que penser, en définitive, de ce Black Sabbath – Children of the Grave ? Je dirais « bof plus », ou « bien mais pas top ». Le périple est intéressant – même quand il est douloureux. L’approche « la musique avant tout » est très appréciable. Quand l’auteur sort des faits purs pour livrer une interprétation plus personnelle, c’est le plus souvent à bon droit. Cependant, il y a des défauts çà et là – développements « objectifs » finalement inutiles en certaines occasions (satanés classements ! Mais il y a bien d’autres choses dans ce goût-là), des œillères « non-metal » qui valent parfois bien les œillères metal, une perspective historique relativement limitée, notamment au registre de la postérité du groupe, un goût de trop peu à certains égards (la critique, les vies et les carrières parallèles des musiciens en dehors du seul scandale, ce genre de choses...), une plume un peu lourde, enfin. Mais c’est une lecture globalement appréciable, si certainement pas l’essai définitif sur ce groupe majeur.

Et je lui dois de m’avoir incité à écouter enfin les albums du groupe allant de Mob Rules à Forbidden.

Pas un cadeau – mais merci quand même !

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)

/image%2F1385856%2F20200713%2Fob_a414dc_ecran-noir-04.jpg)

/image%2F1385856%2F20200618%2Fob_3ca18a_la-mort-du-fer.jpg)

/image%2F1385856%2F20200612%2Fob_f373f3_les-miracles-du-bazar-namiya.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)

Commenter cet article