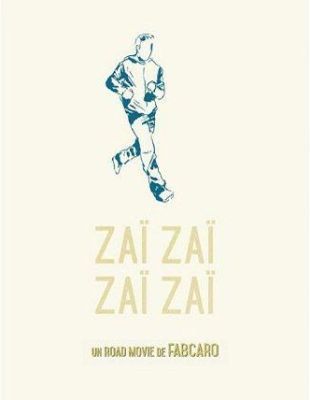

Zaï Zaï Zaï Zaï, de Fabcaro

FABCARO, Zaï Zaï Zaï Zaï, Saint-Jean de Védas, 6 Pieds sous terre, coll. Monotrème (Mini), 2015, 72 p.

Alors, oui, la BD françouaise rigolote d’auteur, j’y connaissions reun, moué… Ou presque – il y a peut-être des choses, chez L’Association ou Les Requins Marteaux par exemple, histoire de se montrer original, qui ont pu parvenir jusqu’à moi… Pas grand-chose de plus. Mais, parfois, une BD en particulier connaît un succès grandissant chez mes camarades autrement mieux informés, m’incitant à y jeter un œil ignare – quand bien même un peu par hasard.

Par exemple, Zaï Zaï Zaï Zaï – que ce titre est improbable, au moins autant qu’un succès planétaire de Joe Dassin –, BD du semble-t-il assez prolifique Fabcaro, qui la qualifie d’emblée de « road movie » (bon…). Je n’avais jamais entendu parler, ni de Fabcaro, ni des éditions 6 Pieds sous terre, inculte de moi, mais cette BD précisément avait largement séduit autour de ma personne, et plus loin encore comme de juste.

Ça méritait bien que j’y jette un œil – et l’occasion se présentant… Le bilan est sans appel : c’est effectivement excellentissime. Ça faisait très, très longtemps que je n’avais pas lu quelque chose d’aussi drôle, et en même temps pertinent – avec en outre un dessin très intéressant, qu’on n’associerait peut-être pas immédiatement, dans nos clichés, à ce genre de récit, mais qui se révèle tout simplement parfait.

Cela dit, en parler s’annonce difficile, je ne sais pas vraiment quoi en dire…

Bon, la base : un jeune homme – qu’on apprendra bientôt, horreur glauque, être un AUTEUR DE BD (de ces gens, donc, qui ne sont pas comme nous, dont les coutumes sont étranges et incompréhensibles, et dont, du coup, on ne se méfie jamais assez) – fait ses courses au supermarché, mais, patatras ! s’aperçoit, arrivé à la caisse, qu’il a oublié sa carte de fidélité… Ce crime atroce déchaîne l’ire des employés, qui tentent immédiatement de maîtriser le dangereux contrevenant – lequel parvient pourtant à s’enfuir. Mais le forcené asocial est alors seul, sur la route, face à une société unanimement hostile, et l’affaire, de sordide fait-divers qu’elle était à l’origine, acquiert bien vite une dimension nationale, les politiques et les médias s’en mêlant…

Le point de départ est sacrément absurde, oui, et donne le ton de la suite. C’est du nonsense à l’état pur, avec quelque chose de British et probablement monty-pythonesque, sans doute. Et, comme de juste, ça participe aussi d’un discours, disons, « politique », finalement presque aussi terrifiant qu’hilarant – avec peut-être même une vague ombre kafkaïenne pour faire bonne mesure.

La succession des gags (généralement en une planche, parfois deux) est aussi frénétique qu’efficace, multipliant les délires improbables et pourtant si bien vus. Cela reste parfois à un niveau relativement « léger », sans trop d’implications au-delà du seul rire – on y découvre ainsi comment on peut menacer quelqu’un de faire une roulade arrière, ou en brandissant un poireau, ou encore combien Balavoine s’avère redoutable au karaoké, mais peut-être plus « Mon fils, ma bataille » que « Le Chanteur ». Parfois (souvent), cependant, les gags révèlent une sous-couche critique très pertinente – surtout quand il s’agit de laisser la parole aux politiques et aux médias : on y joint ses doigts pour appuyer son propos devant la caméra, on y interroge des envoyés spéciaux qui ne savent absolument rien mais font de leurs supputations gratuites et racoleuses autant d’ « informations », ou on réalise des micros-trottoirs biaisés, les questions des journaleux déterminant les réponses convenues des quidams – autant de choses qui n’arrivent absolument jamais dans notre beau pays d’en France d’aujourd’hui. Au-delà, lesdits quidams peuvent s’avérer dangereux sans même qu’on les y incite ; ainsi de ce barman à la lucidité exemplaire, discernant derrière le moindre problème la responsabilité inéluctable des Juifs (l’enchaînement Râteau-Torah-Juifs restera à jamais gravé dans ma mémoire).

Et tout ça marche parfaitement bien. C’est drôle (très), c’est bien vu (très) – oui, c’est excellent ; à se pisser dessus, à vrai dire. Un vrai moment de bonheur, avec pourtant tout ce qu’il contient de… ben, « noirceur », en fait – grinçante et désabusée, face à la bêtise du quotidien, rarement aussi bien mise en scène.

J’ai adoré, et ne vois pas grand-chose à reprocher à Zaï Zaï Zaï Zaï – tout au plus, très vaguement mais au fond je n’y attache plus d’importance maintenant, un brin de scepticisme devant le complexe de persécution frappant notre pauvre AUTEUR DE BD. Mais pourquoi pas, après tout…

Non, rien, donc. C’est excellentissime, et peu ou prou parfait. Lisez-moi ça, et plus vite que ça encore (si c’est pas déjà fait – auquel cas relisez-moi ça, et plus vite que ça encore).

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)