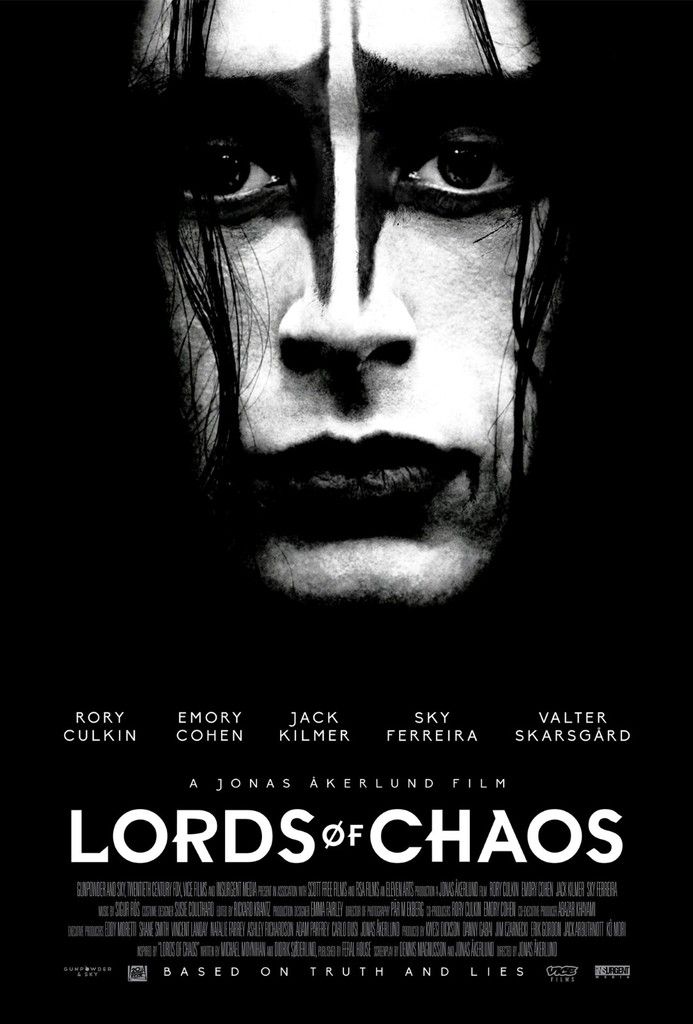

Lords of Chaos, de Jonas Åkerlund

Titre : Lords of Chaos

Réalisateur : Jonas Åkerlund

Année : 2018

Pays : Royaume-Uni – Suède

Durée : 118 min.

Acteurs principaux : Rory Culkin (Euronymous), Emory Cohen (Varg Vikernes), Jack Kilmer (Dead)…

PRÉAMBULE ULTRA PERSO : LE BLACK METAL ET MOI

Je viens de voir le film Lords of Chaos, réalisé par Jonas Åkerlund, sorte de biopic musical (mais avec du gros fait-divers dedans tout de même, on peut le dire) centré sur le groupe de black metal norvégien Mayhem et les trucs dingues qui se sont passées autour au début des années 1990. J’étais bien curieux de voir ça, parce que je ne suis pas insensible à cette question. Toutefois, avant de chroniquer le film à proprement parler, je crois qu’il peut être utile que je me situe par rapport à tout ça, dans un long (long…) préambule ultra personnel concernant mon rapport au black metal – parce que mon regard sur le film en sera forcément affecté, et de manière significative. Mais j’ai scindé cet article en deux parties, du coup : si vous vous en foutez (ce qui serait compréhensible) et voulez passer direct à la chronique, y a qu’à scroller jusqu’à l’intertitre…

Adonc, premier point en forme d’aveu : je ne suis pas, et n’ai jamais été, et ne l’ai jamais prétendu, un VRAI, un TRVE, black métalleux. Et on aura l’occasion de voir ce qualificatif resurgir à maintes reprises dans le film. C’est plus que tribal, à ce stade : il y a une scission hermétique entre les « vrais » et les « poseurs », qui constitue le cœur de l’argument de Lords of Chaos – et, à regarder quelques docs, à lire quelques articles, on peut constater que cet aspect persiste encore. Je tends à croire que la scène est globalement plus sereine aujourd’hui qu’à l’époque (parce que les gens ont vieilli ?), mais c’est tout de même un point important.

En tout cas, j’en ai eu un aperçu très personnel, vers 2000, par-là, quand, à la fac, arborant un T-shirt de Marduk, j’ai été abordé par un grand type aux longs cheveux, très sec, bracelets de cuir clouté, le regard noir – il pointe mon T-shirt, et : « Est-ce que tu es un VRAI black métalleux ? » J’ai un petit gloussement timide (ce qui constituait déjà une réponse) : « Je ne pense pas, non. » Et lui, après un bref instant figé : « OK. » Son regard est encore un peu plus noir. Ceci dit, dans les mois qui ont suivi, il nous est arrivé de causer un peu de musique – mais pas tant de black metal, pour le coup (je me souviens qu’il était ultra fan de Berlioz). Le contact est cependant demeuré très froid, et… politiquement ? Le bonhomme m’avait l’air plus que douteux – et ça n’était pas vraiment une surprise, en même temps. Hélas. Ce qui fait putain de partie du problème. Bref, ça n’a pas duré.

Je n’étais pas un VRAI, donc. Mais j’avais bien un T-shirt de Marduk – pas seulement pour la joie puérile de me balader dans un amphi de droit avec sur le torse un démon doté d’un engin qu’on qualifiera de conséquent (même s’il y avait de ça, hein), mais parce que, sans être un connaisseur bien pointu, très loin de là, j’aimais cette musique, sa radicalité et les visions noires et extrêmes qu’elle m’inspirait.

Et il en reste quelque chose aujourd’hui. J’ai fait le tri dans ce que j’écoutais alors, parce que, il faut bien le dire, la « loi de Sturgeon » paraît plus que timorée quand on parle de black metal… Mais certains trucs demeurent, que j’écoutais alors et réécoute régulièrement (Emperor en tête), je me fais parfois un fix bien intense de pur maléfice musical (et souvent avec du Mayhem, pour le coup), et occasionnellement j’apprécie des albums plus récents de groupes comme, mettons, Blut Aus Nord, The Great Old Ones, Rotting Christ ou Anaal Nathrakh – sans même parler de choses qui viennent du black metal mais s’en sont pas mal éloignées, comme mettons Ulver ou Alcest (je mets à part le cas de Zeal and Ardor). Non, je ne fais pas exactement dans le pointu ultra obscur, là… Je le sais. Et c’est pas grave.

Ceci étant, j’avais neuf ans quand Dead s’est suicidé, onze quand Varg Vikernes a assassiné Euronymous – ce que j’écoutais de plus « extrême » à cette époque, c’était Nirvana, hein… Le black metal (et le metal en général, d’ailleurs), je n’y suis arrivé que plus tard – vers 1996. Or, à cette époque, pour quelque raison que ce soit, le black metal était censément partout… mais pour le coup ça n’était pas du VRAI – je veux dire : vraiment pas. On ne peut pas décemment mettre dans le même panier le gogoth bouffon vampiro-truc parfaitement inoffensif de Cradle of Filth et la furie extrême et extrêmement méchante de Mayhem, ça n’a tout simplement pas de sens (si ça ne m’empêche pas de réécouter de temps à autre Dusk… and her Embrace avec un certain plaisir régressif et un sourire en coin de complicité pour cette bonne blague). Mais, à en croire les brèves pages dédiées sur fond forcément noir de la presse metal mainstream, c’était pourtant ce qu’il fallait faire – quand bien même elle ne rechignait guère à tirer des posters de Dany Filth dégoulinant de ketchup et des morceaux de fraises Tagada coincées entre les canines en plastoc, ce qui était autrement éloquent. Metallian avait sans doute un avis différent – mais, en contrepartie, cette revue (qui a compté, pour moi – ne serait-ce qu’en me faisant comprendre que ce que j’appelais « rock indé » ou « alternatif » ou truc n’avait jamais été qu’une imposture, même si j’adore bien évidemment beaucoup de groupes ou d’artistes associés à ce faux genre – bon, c’est pas le propos de cet article… En même temps, Metallian restait un peu en surface, il y avait, tout spécialement concernant le black metal, un underground de l’underground, avec des fanzines et des cassettes audio tirées à 20 exemplaires max ou truc, c’était encore un autre monde, et, n’étant pas un VRAI, je ne l’ai pas le moins du monde connu), cette revue donc… eh bien, ne s’embarrassait pas toujours de trier, faut l’avouer : les galettes de Metallian regorgeaient de merveilles, mais au moins dans une égale mesure de trucs parfaitement risibles… Ici ou ailleurs, quantité de groupes alors prétendaient faire du « symphonique » ou de « l’atmosphérique » sans en avoir les moyens (« Hop, là tu appuies sur cette touche du synthé Bontempi, puis sur celle-là cinq secondes après, nickel, et puis, hop, par-dessus, on colle une chanteuse, parce qu’une chanteuse c’est atmosphérique, tu vois… ») ; d’autres voulaient sonner méchants, mais… eh bien, pas mal ne savaient tout simplement pas jouer de leurs instruments ; ce qui peut avoir son charme punk, notez, mais… oui… je crois qu’il y a quand même des limites.

Cela dit, à l’époque, je bouffais tout ça. Je ne triais pas. C’était ma came, c’était différent, j’étais un ado qui aurait aimé être beaucoup plus rebelle qu’il ne l’était, le petit intello, alors c’était forcément bien. Ce qui m’a amené à trier, et radicalement pour le coup, ç’a été, en 1997, la sortie de deux albums… eh bien, TRVE, et même parfaitement norvégiens : Anthems to the Welkin at Dusk d’Emperor, surtout, qui, bien qu’affublé de synthés relativement cheap (et d’un clip parfaitement ridicule pour « The Loss and Curse of Reverence »), m’a aussitôt fait dégager de la chaîne tous ses pathétiques ersatz prétendument symphoniques ; et, pour le coup « absolument-pas-du-tout-putain-de-symphonique », Wolf’s Lair Abyss… de Mayhem – surtout via des morceaux comme « I Am Thy Labyrinth » ou « Ancient Skin » : moi qui croyais écouter du black metal, j’ai alors pris conscience que, euh, non, absolument pas… Si j’avais du mal (et en ai toujours un peu) avec les miaulements épileptiques de Maniac, j’avais le souffle coupé par la brutalité, la rapidité et la précision de la frappe d’Hellhammer, et par ces riffs caractéristiques tout en allers-retours, plutôt simples mais très efficaces et bien épais, notamment en raison d’une basse (de Necrobutcher – j’adore ces noms…) davantage en avant que d’habitude (ai-je l’impression). Et il y avait cette ambiance, qui suintait le mal, la haine et la misanthropie à l’état pur… À une époque où, ce que je recherchais dans le metal dit « extrême », c’était des visions, cette écoute a aussitôt rehaussé la barre – beaucoup, beaucoup plus haut.

Mais voilà : mes premiers contacts avec Mayhem aussi bien qu’Emperor, c’était donc quatre ans après tout ce qui est narré dans Lords of Chaos. Sur Wolf’s Lair Abyss, le seul membre fondateur de Mayhem était Necrobutcher – qui avait eu le bon sens de s’éloigner du groupe pendant un temps ; Hellhammer était bien le batteur emblématique du groupe, mais il ne l’avait rejoint qu’après Deathcrush – grosso merdo en même temps que Dead ; lequel était mort (eh), le leader Euronymous aussi, tandis que Varg Vikernes alias Count Grishnackh, qui avait remplacé Necrobutcher à la basse, était en prison pour avoir tué le précédent… Alors, TRVE Mayhem ? Eh bien, oui, mais…

À vrai dire, je ne savais alors pas forcément grand-chose de tout ça – du moins rien de bien précis. Initialement, le nom d’Euronymous, je ne l’avais vraiment croisé que dans les crédits… eh bien, d’Anthems to the Welkin at Dusk, en fait, comme ayant pondu le riff d’intro de « Ye Entrancemperium » (qui demeure probablement mon morceau de black metal préféré à ce jour, ou en tout cas celui d'Emperor). Il me fallait donc revenir en arrière – mais, à cette époque, je ne l’ai fait véritablement que pour Emperor, en me régalant avec le séminal In the Nightside Eclipse (qui était probablement meilleur encore que l’excellent Anthems to the Welkin at Dusk).

Les temps ont changé, cependant. Il y a eu des polémiques – des « reportages » à la télé faisant un portrait à charge de cette scène sataniste et forcément nazie… J’étais écœuré, et la blague sur le gentil Nébal qui serait en fait un profanateur de sépultures à moitié skin (parce que à moitié chevelu en même temps – ou « chevreuil », comme disaient les rugbypèdes dans ma cambrousse) ne m’a fait rire qu’un temps. Il y a eu, aussi, indéniablement, une prise de conscience que, si ces « documentaires » étaient des impostures démagogiques jouant du scandale à peu de frais et sans la moindre déontologie, du tabloïd à la télé en somme, je ne devais pas me voiler la face pour autant : condamner la scène en bloc, un genre musical en bloc, qui me faisait tant vibrer, parce qu’il y avait des connards dans le tas, était absurde, mal informé et désinformant, mais le fait est qu’il y avait eu, autour du black metal norvégien, des dérives qu’il serait bien tiède de qualifier de « problématiques », et qu’en France comme ailleurs il y avait bel et bien des gros connards dans tout ça – pour l’essentiel des gamins qui se la jouaient « art total », aimant à manier des concepts trop grands pour eux, car ils se prenaient bien trop au sérieux, à l’instar de leurs modèles norvégiens, et étaient par ailleurs incapables de tirer les leçons de ce qui s’était produit là-bas ; rien d’étonnant de la part d’ados forcément rebelles qui se la jouaient meuchants pour faire chier leurs vieux et leurs profs (je n’y ai pas échappé, hein !). Seulement, dans les faits, aussi toxique soit le discours, ils accordaient finalement plus d’importance à la posture qu’à la musique, gobant tout en masse et sans discernement, le racisme et le fascisme faisant pour eux partie de l’attirail dans la même mesure que le satanisme/paganisme/occulto-mes-couilles ou le corpse paint alors systématique, et au fond bien avant les riffs ou les blast beats. Comme un tout indissociable qu’il serait hérétique de vouloir amender – même si la dimension politique du concept était déjà largement biaisée, en vérité.

Et ce goût pour la façade maquillée (si j’ose dire) en concept sophistiqué (manière de se démarquer du metal plus mainstream qui a certes toujours eu une composante théâtrale bien envisagée comme telle) persiste encore chez quelques irréductibles, s’ils prétendent qu’il s’agit de tout autre chose. Je me souviens, regardant assez récemment sur YouTube un concert d’Emperor reprenant l’intégralité d’In the Nightside Eclipse sur scène, de cet ex-fan outré par ce groupe qui était TRVE avant mais ne l’était forcément plus : brandissant Wagner comme un totem, ou comme d’autres citent les Évangiles ou Marx, il vomissait Ihsahn peu ou prou pour la seule raison d'avoir abandonné le corpse paint, à ses yeux le signe évident de ce que le musicien avait trahi la Cause, et n’était donc plus rien d’autre qu’un hipster à génocider. Et là… Un point pour ce commentateur agacé : avec ses petites lunettes, sa petite barbe et son petit catogan, oui, Ihsahn avait vraiment une dégaine de hipster, pour le coup ! Mais, bordel, la musique, c’était la même… Elle était toujours aussi géniale… Et ça devrait être ce qui compte vraiment, non ? Sauf que c’est compliqué, avec le black metal… Et ça, pour le coup, c’est au cœur du sujet du film.

Mais j’en avais marre de tout ça – pas seulement des polémiques et de la puérilité de tant d’acteurs de la scène, tout autant de l’exploitation absurde d’un genre toujours plus saturé de faiseurs sans talent tentant vainement de reproduire toujours les mêmes formules, et des séances photo embarrassantes avec des guignols en corpse paint brandissant des haches en mousse dans la forêt. Mais, oui, les polémiques ont joué – qui me fatiguaient. J’avais l’impression que tous mes goûts, dans tous les domaines, suscitaient ce genre de polémiques à la con – la fantasy, le jeu de rôle, le black metal… Les échappatoires clichées de l’ado mal dans sa peau, hein ? Putain. Alors je me suis mis à écouter pas mal de musique industrielle – un genre notoirement dépourvu de nazillons, hein ?

…

Putain.

Quoi qu’il en soit, j’ai mis le black metal de côté pour un temps (et peu ou prou tout le metal, à vrai dire). Mais j’y suis revenu plus tard – pas avec le même enthousiasme passionnel, pas vraiment avec nostalgie non plus : une saine curiosité pour des sons qui me parlent, des ambiances qui me transportent. Car ils le font toujours. Je suis retourné aux meilleurs (seulement) de mes vieux albums, j’ai écouté occasionnellement des trucs plus récents, mais aussi, et peut-être surtout, je me suis tardivement penché sur ce qui avait précédé les enthousiasmes de mon adolescence – et notamment en ce qui concerne Mayhem : au fond, je n’ai vraiment écouté un album aussi séminal (et, euh, un peu affecté quand même, aheum, par son line-up, disons...) que De Mysteriis Dom Sathanas qu’assez récemment, disons dans la dernière décennie – et je l’ai adoré (Deathcrush, par contre, faut pas déconner, hein… Tiens, une autre preuve que je ne suis décidément pas un VRAI). De même, je n’ai véritablement écouté Darkthrone que ces dernières années…

(Et j’ai essayé, réessayé, etc., Burzum, pour le principe – mais, non, je n’y arrive pas. Pas seulement parce que je vomis l’idéologie nauséabonde et le personnage même de Varg Vikernes, incarnation de tout ce qui déconne dans le black metal : sa musique m’emmerde. Il faut croire qu’il y a quelque chose là-dedans, plein de gens absolument fréquentables le disent, mais je ne le trouve pas.)

Et tout ça (or Burzum donc) me parle toujours – cette esthétique musicale qui affiche son maléfice en des termes extrêmement radicaux, cette agression sonore qui produit des visions frénétiques qu’aucun autre genre n’est en mesure de susciter.

Je ne suis pas un VRAI, je ne l’ai jamais été, et je suis trop vieux pour ces conneries. Mais la musique, elle, me parle toujours, oui – à mon niveau de béotien un peu distant, sans doute, mais qu’importe ?

ET MAINTENANT, LE FILM

Allez, passons au film.

…

Ou plutôt d’abord aux événements réels sur lesquels il se fonde, j'imagine que ça pourrait être utile pour un certain nombre de lecteurs ne connaissant pas plus que ça le black metal et son histoire. Adonc, Mayhem est un groupe norvégien formé à la fin des années 1980, sous le leadership du guitariste Euronymous. Il développe un son très particulier, même s’il emprunte initialement à la première vague dite black metal (Bathory, Venom…), avec des éléments de thrash, de death, mais aussi de punk, de crust… Tout cela débouche sur l’idée d’un « true Norwegian black metal » assez singulier, avec un discours très radical et nihiliste. Après quelques changements de line-up cruciaux, le groupe prend de l’ampleur. Le nouveau chanteur, Dead, est un gamin assez perturbé, d’une morbidité pathologique, connu pour s’automutiler sur scène de manière particulièrement extrême. Il se suicide le 8 avril 1991 (à l’âge de 22 ans) – le cadavre est trouvé par Euronymous… qui le prend en photo. Le bassiste Necrobutcher, affecté par le suicide, et écœuré par le comportement d’Euronymous, quitte le groupe, ce qui met Mayhem entre parenthèses pour un temps. Euronymous ouvre alors un magasin de disques, qu’il veut associer à son propre label, ce qui fédère une petite communauté autour du concept de black metal (l’existence réelle d’un « Black Circle » ou « Inner Circle » est semble-t-il débattue). C’est ainsi qu’il fait la rencontre de Varg Vikernes, dont le one-man band Burzum l'impressionne. Mais Varg prend tout cela très au sérieux, et les choses commencent à déraper quand il se met à foutre le feu à des églises (en Norvège, bon nombre sont en bois, ce qui est pratique…). Et elles dérapent plus encore quand un autre membre associé à ce petit cercle, Faust, le batteur d’Emperor (c’est lui qui joue sur In the Nightside Eclipse), assassine un homosexuel rencontré dans un bar en le poignardant à de multiples reprises… Les autres savent, mais se taisent, et Faust n’est pas inquiété par la police, qui n’a aucune piste. Varg a beau intégrer Mayhem sous le nom de Count Grishnackh, les relations entre Euronymous et lui se détériorent toujours un peu plus. Finalement, Varg assassine Euronymous le 10 août 1993. Il est bientôt arrêté par la police, avec un complice, mais aussi Faust – qui avait échappé aux flics pendant plus d’un an. Ils sont tous trois condamnés. La peine de prison la plus lourde en Norvège est cependant de 21 ans – et, en fait, à cette heure, ces gens très charmants sont tous sortis de prison (prématurément même pour Varg, qui vit aujourd’hui en France, est toujours aussi nazi, a écrit un jeu de rôle nazi, et n’éprouve pas le moindre remords).

C’est une histoire totalement dingue, oui. Si c’était présenté comme une fiction, on n’y croirait pas vraiment – mais, dans les grandes lignes (le flou persiste sur pas mal de points, et pas toujours de détail, concernant notamment les motivations des protagonistes), dans les grandes lignes, donc, tout ceci a bien eu lieu. Ce qui en fait un bon sujet, hein ? Les articles et reportages sont nombreux, certains relativement sérieux, d’autres simplement racoleurs et jouant sur la panique que pareil fait-divers ultra sordide ne pouvait pas manquer de susciter. Il en est notamment résulté un livre, paru en 1998, titré Lords of Chaos : The Bloody Rise of Satanic Metal Underground, écrit par Michael Moynihan et Didrik Søderlind (il est disponible en français chez Camion Noir, mais je n’ai aucune envie de filer de la thune à Camion Noir) – et c’est ce livre qui a inspiré le film Lords of Chaos.

Un projet… controversé, on s’en doute. Le sujet même l’impliquait – en raison du fait-divers traité en lui-même, mais aussi de toutes les polémiques qui avaient pu suivre. Par ailleurs, si deux des protagonistes étaient morts (c’était bien le souci), les autres étaient et sont tous bien vivants, et continuent de faire de la musique – Mayhem tourne toujours. Je me cogne de ce que ce connard de Varg Vikernes peut bien penser de tout ça, mais, les autres… Ils étaient pas très chauds, à vue de nez – voire un peu plus impolis que ça, quand des journalistes leur ont demandé leur avis… Et les fans… Ouais. C’est compliqué. D’autant qu’on pouvait se douter que pareil métrage s’adresserait à un public assez large, pas forcément très conscient de ce que pouvait bien être le black metal, et la caricature était donc à craindre – le racolage dans une égale mesure : que le bouquin Lords of Chaos ait fini chez Camion Noir en France en témoigne, d’une certaine manière – et nous parlons d’un film produit par Vice… Eh, bon, Vice, quoi…

Mais j’étais quand même curieux.

Alors que Bohemian Rhapsody, perso…

Pardon.

Mais oui, j’étais quand même curieux – parce que le sujet était ce qu’il était. Le projet remonte à quelques années, cela dit – et a beaucoup changé de forme depuis. Initialement, figurez-vous que c’était Sono Sion qui était supposé le réaliser ! J’aurais été curieux de voir ça… Mais, pour quelque raison que j’ignore, ça ne s’est pas fait. D’autres réalisateurs ont récupéré le projet, et, en dernier ressort, c’est finalement le Suédois Jonas Åkerlund qui s’en est chargé. Et, en fait, ça a fait partie des trucs qui m’ont incité à tenter le coup – le réalisateur (et surtout clippeur : on lui doit notamment le célèbre « Smack my Bitch up » pour The Prodigy, mais aussi beaucoup, beaucoup de choses pour des stars très, très mainstream, incluant Madonna, Lady Gaga, Beyoncé ou, bien pire, Metallica – en fait, le clip de « ManUNkind » a été réalisé dans le cadre du tournage de Lords of Chaos et avec ses acteurs…), le réalisateur, adonc, avait pour lui d’avoir été le batteur de Bathory au début des années 1980, groupe ayant considérablement influencé Mayhem, et Åkerlund connaissait d’ailleurs personnellement plusieurs des protagonistes de cette histoire ; je suppose que cela lui conférait comme une caution, et une plus grande légitimité pour prendre en charge ce projet.

Qui, en définitive, ne se montre pas racoleur – du moins, je ne le perçois pas comme tel. Malgré Vice. Le film joue avec son sujet, bien sûr, et il y a forcément une part non négligeable de fascination morbide dans tout ça – comment pourrait-il en être autrement ? Mais le dosage me paraît judicieux – et la caricature globalement évitée ; globalement – pas toujours non plus, hein…

Ce qui tient peut-être aux nécessaires simplifications que le projet même du film implique : il a une histoire à raconter, dans une optique narrative, ou dramatique, ce n’est pas un documentaire – alors, faut élaguer. À titres d’exemples, le film passe presque immédiatement au line-up légendaire avec Dead et Hellhammer – celui qui précède est vite expédié, et Deathcrush même pas mentionné ; le film tend à cantonner l’histoire à la Norvège – là où le seul enregistrement officiel avec Dead était pourtant Live in Leipzig (posthume et cultissime) ; on assiste au meurtre commis par Faust, mais on ne nous parle pas du tout d’Emperor – ou (hors les nombreuses références à ce que les protagonistes écoutaient, j'y reviendrai) de quelque groupe que ce soit en dehors de Mayhem et Burzum… Mais je suppose que tout cela n’est pas vraiment problématique. La question des acteurs et surtout de la psychologie des personnages, c’est autre chose…

Quoi qu’il en soit, le film est « Based on truth… and lies… and what actually happened. » Le ton est donné, d’emblée. Mais, en même temps, cette note d’intention pourrait être celle de bien des biopics musicaux… À vrai dire, cette impression est renforcée par la manière de narrer l’histoire, tout spécialement dans les toutes premières séquences, avec quelques stock-shots d’une Norvège de carte postale (avec des pulls improbables) sur lesquels plane la voix plutôt enjouée de Rory Culkin dans le rôle d'Euronymous (Culkin, oui, un des frères de – Satan, j'ai pas été raté par le nazillon...). Je ne savais pas trop que penser de cette approche au départ : j’avais un peu l’impression de regarder, mettons, 24 Hour Party People, et si j’adore cet autre biopic, qui affiche lui aussi d’emblée qu’il s’autorisera quelques mensonges, je me demandais si le ton était vraiment pertinent pour causer de Mayhem et tout ce qui s’en est suivi… En même temps, j’ai lu une chronique qui faisait le rapprochement avec Sunset Boulevard, et, à y réfléchir, ça me paraît pertinent, effectivement – d’autant que nous savons parfaitement que cet Euronymous joyeux en même temps que sarcastique mourra à la fin du film (la conclusion est par ailleurs très brusque).

En définitive, adopter le point de vue d’Euronymous était probablement bien vu – y compris, je suppose, dans ce choix de la voix off. Maintenant, il oriente nécessairement la manière de raconter cette histoire, d’autant qu’il incite, mais assez logiquement dans une perspective dramatique, à mettre en avant, passé la première partie du film, se concluant sur le suicide de Dead, la rivalité entre Euronymous et Varg Vikernes – qui est une lutte de pouvoir, au fond assez archétypale, et peut-être un peu trop.

Ceci étant, je crois que le film s’en tire plutôt bien, et notamment du fait que Rory Culkin m’a paru très convaincant dans le rôle d’Euronymous – et qu’importe si cet Euronymous colle effectivement au vrai ou pas. Il brosse le portrait d’un jeune type intelligent, doué, charismatique, mais certainement pas sans défauts – en fait, il inspire aussi bien la compassion que le mépris, parfois l'admiration, et une bonne quantité de facepalms… « TRVE » ou « poseur », c’est lui-même qui met en place cette rhétorique pernicieuse qui se retournera en définitive contre lui ; et, d’une certaine manière, il provoque ce vilain coup du karma par ses comportements les moins flatteurs – pas seulement son nihilisme affiché (immédiatement après le suicide de Dead, notamment – mais un flashback réussi laissera entendre qu’il y avait bien de la façade dans tout ça, sans que cela excuse quoi que ce soit), mais aussi et peut-être surtout son narcissisme, qui lui fait revendiquer la paternité aussi bien que les lauriers de tout ce qui se fait autour de lui – la musique aussi bien que les incendies d’églises, mais même, dans les moments les plus extrêmes, le suicide de Dead ou le meurtre commis par Faust… Il n’est pourtant pas stupide. Seulement, ce control-freak perd le contrôle, et c’est tout naturellement ce qu’il redoutait par-dessus tout. C’est ainsi qu’il se retrouve toujours plus contraint à la fuite en avant : il sait que ça merde grave et de plus en plus, et qu'il est putain de temps d'arrêter les conneries, mais il en rajoute toujours plus dans l'escalade de crainte d'être laissé en arrière. Et c'est très à propos. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est juste.

Je suis un peu plus sceptique pour le choix d'Emory Cohen dans le rôle de Varg Vikernes (enfin, je suis très content du choix de le faire incarner par quelqu'un qui s'appelle Cohen, ça, bravo !). Qu'il ne ressemble pas à son modèle n'est pas important, mais, en prenant des airs de méchant, il ne parvient jamais à être aussi inquiétant que le vrai connard (la fameuse photo où il sourit au tribunal, brrr...). Lui, pour le coup, est sans doute un peu trop caricatural – outre qu’il n’a pas vraiment un charisme de taille à lutter contre celui d’Euronymous/Rory Culkin, ce qui rend leur affrontement, pourtant central, un peu bancal à l’occasion.

Enfin, c’est un peu plus secondaire, mais le choix de Jack Kilmer avec son faciès de minot pour incarner l'éphémère Dead est sans doute pertinent (ces types avaient à peine vingt ans pour la plupart, c'est un truc qui m'a toujours marqué...).

La réalisation est plutôt bonne, je trouve. Jonas Åkerlund a acquis en clippant un certain sens du montage qui s’intègre tout naturellement à son approche narrative, sans en faire trop non plus. Il y a bien, cela dit, quelques fautes de goût en l’espèce : notamment, à deux reprises je crois, heureusement assez brèves, on assiste à des sortes d’hallucinations, ou plus exactement de cauchemars, d'Euronymous, qui m’ont paru de trop – le montage est certes réussi, la technique remarquable, mais introduire de la sorte l'idée d'un Euronymous hanté par le souvenir de Dead est un peu trop démonstratif, et le métrage se montre davantage convaincant quand il se montre plus sobre ; et, donc, la brève réminiscence, presque en forme d'aveu, du bonhomme pleurant comme il devait le faire devant le cadavre de Dead, avec sa manière moins virtuose, arrive au bon moment et de manière autrement juste. Rien de rédhibitoire cela dit – et j’ajouterai que la photographie est bonne, tout spécialement dans les scènes d’incendies d’églises, qui oscillent entre le vandalisme juvénile et le rituel autrement signifiant avec une pertinence appréciable au regard du propos, et une imagerie infernale parfaitement adéquate.

Une autre question porte sur l’utilisation de la musique. Pour le coup, il semblerait qu’il y ait eu des bisbilles, Mayhem (et Vikernes de son côté) ne voulant pas que le film utilise leurs enregistrements – à vrai dire, je ne sais pas exactement où on en est à ce sujet : j’ai lu quelque part qu’Attila Csihar avait, au nom du groupe, adressé un gros « Fuck you ! » à la production, mais, en même temps, il est remercié dans les crédits du film… et, dans la scène de l’enregistrement de De Mysteriis Dom Sathanas, la seule où son personnage apparaît, il est incarné… par son propre fils, Arion Csihar, lui-même réalisateur ! #Old… Mais passons.

Le truc, c’est que j’ai tout de même bien l’impression qu’on entend du Mayhem dans le film – s’agit-il de versions réenregistrées ? Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment tendu l'oreille pour ça – que ceux qui savent n’hésitent pas à éclairer ma lanterne. Cela dit, pour un biopic musical, la musique n’est effectivement pas si présente – pardon : la musique de Mayhem n’est pas si présente, et la narration met incontestablement le fait-divers en avant ; c’est une pratique qui m’agace souvent, mais, en l’espèce, je trouve que ç’a été fait avec la mesure qui convient – et, après tout, la majeure partie du film, soit après la mort de Dead (car jusque-là la musique était omniprésente), porte bien sur une époque durant laquelle Mayhem n’enregistre que peu, et ne fait pas de concerts… Alors ça va.

Il y a de toute façon d’autres usages de la musique qui comptent au moins autant : d’une part, et de manière assez rigoureuse, le film abonde en citations, non pas donc de la musique que jouaient les protagonistes, mais de celle qu’ils écoutaient, de Motörhead à Tangerine Dream en passant par Venom et Scorpions (aha – non – enfin, si, d’une certaine manière, mais…), ce qui me paraît globalement bien vu. On peut relever qu’il y a un peu quelque chose du même ordre au regard des citations filmiques, cette fois – quantité de films gores généralement plutôt rigolos (dont Brain Dead, de manière appuyée), ce qui fait sens au regard de la question fatidique du ridicule et du terrifiant, sur laquelle je reviendrai. Mais le film ne comprend pas que de la musique de stock – il y a une partie « bande vraiment originale », confiée figurez-vous à Sigur Rós ! Maintenant, là encore, même si plutôt exceptionnellement je crois, le film commet quelques fautes de goût à cet égard : j’adore ce morceau, mais, honnêtement, les gens, je crois qu’il faut arrêter de jouer « The Host of Seraphim » de Dead Can Dance dans des films, maintenant…

Reste un dernier point – et finalement peut-être le plus problématique en ce qui me concerne : les scènes de meurtre – et celle du suicide de Dead. Elles sont… très bizarres. Notamment en ce que des personnages pissant le sang (c’est assez graphique, avis aux âmes sensibles) après avoir été lardés de coups de couteaux sont encore en état de se mouvoir, de parler même… Ouais, ça fait un effet assez bizarre. Notamment pour ce qui est du meurtre d'Euronymous, en fait, qui négocie en saignant... Maintenant, je ne suis pas un médecin, je ne sais pas comment ça se passe « en vrai » ; et en même temps je me souviens du Rideau déchiré d’Hitchcock, et de cette scène de meurtre délibérément interminable visant à montrer aux spectateurs qu’il n’est pas si facile que cela de tuer quelqu’un… Et, oui, il semblerait que l’acharné Dead a bel et bien trouvé le moyen de se faire sauter le caisson au fusil de chasse après s’être ouvert les bras et même s’être égorgé…

Le truc… C’est que je ne sais pas si ces scènes (enfin, seulement celles de meurtre, pour le coup) sont avant tout horribles ou ridicules.

...

Et je me dis en l'écrivant que, d'une certaine manière...

C'est le truc avec cette histoire, au fond. Le moment où ce qui est ridicule (la séquence de l'interview est à se pisser dessus, et Varg Vikernes n’en sort pas exactement grandi) devient terrifiant. Et, en même temps, tout cela ne peut se produire qu’à la condition que les protagonistes soient avant tout… humains. Ce qu’ils sont bel et bien. Des gamins qui se prennent trop au sérieux sans doute, mais cela fait partie de leur humanité. Jusque dans le crime.

Parce que l’humanité n’est pas toujours belle – si seulement elle l’est parfois (allez, je suppose que oui, rarement, mais oui, parfois – rappelez-vous, hein, je ne suis pas un VRAI…).

Quoi qu’il en soit, avec des défauts marqués çà et là, des partis-pris qui convaincront ou répugneront, Lords of Chaos m’a plutôt fait l’effet d’une réussite. Je n’en ferais certainement pas un chef-d’œuvre, un film à voir à tout prix, ou que sais-je, il n’est rien de tout cela. Et je comprendrais très bien qu'on le déteste – et pour des raisons diamétralement opposées, le cas échéant : parce qu’on aime trop Mayhem ou le black metal pour ça, ou parce qu’on n’y connaît absolument rien et qu’on trouve tout cela seulement navrant – ou pour bien d’autres raisons encore, tenant à la réalisation, aux acteurs, que sais-je.

Mais, oui, pour ma part, j’ai plutôt bien aimé. Et, sérieux, ça n’était vraiment pas gagné d’avance.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)