Chose promise, chose due. Sauf que, quand j’ai commencé à élaborer cette liste, je me suis retrouvé confronté à une fâcheuse difficulté. C’est que fantastique et horreur ne sont pas synonymes, quand bien même ils se recoupent largement… Il est des films fantastiques qui ne sont pas des films d’horreur, et inversement. Une difficulté supplémentaire tient au caractère « flou » de la notion de fantastique, l’ambiguïté en étant souvent caractéristique. D’où ce choix, finalement, de livrer deux listes de quinze films : la première comprend des films où l’élément fantastique (voire SF, mais je n’ai pas repris les films de ce genre que j’avais déjà cités dans mon précédent article) est prédominant ; la seconde se consacre aux films d’horreur non fantastiques (et là c’est la distinction avec le thriller qui peut poser problème, parfois…). Du coup, ces deux listes sont passablement arbitraires (enfin, plus que prévu, quoi). Mais bon. Hop.

On commence par les films fantastiques à proprement parler.

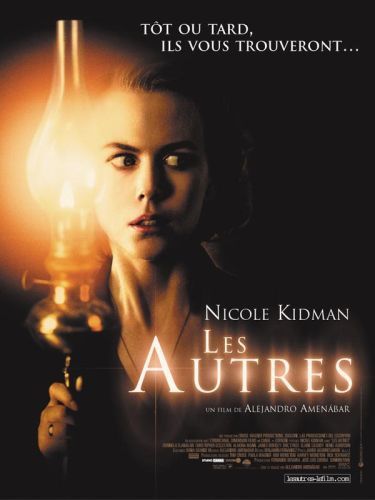

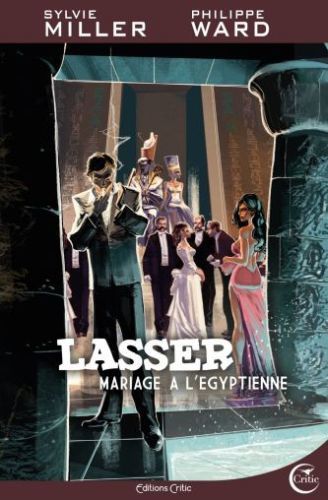

Les Autres, d’Alejandro Amenabar

On pense très fort au Tour d’écrou dans ce très beau film d’Alejandro Amenabar, à la photographie somptueuse. Et Nicole Kidman y est tout simplement exceptionnelle. Un magnifique film fantastique « à l’ancienne », par certains côtés, doté d’une très chouette ambiance. Quant au scénario, il est remarquablement bien ficelé (oui, je me suis fait avoir, je plaide coupable). Irréprochable.

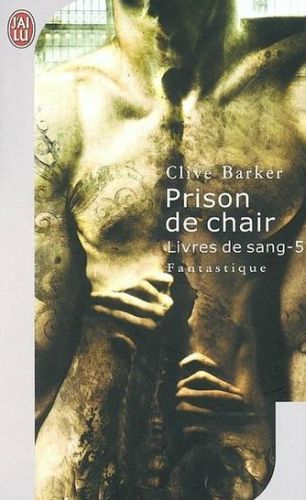

Candyman, de Bernard Rose

J’adore cette adaptation de Clive Barker (voyez ici), qui figure probablement parmi les premiers films d’horreur que j’ai vus (et m’avait alors passablement traumatisé). Bien réalisé, correctement interprété, mais surtout magnifiquement écrit et nettement plus subtil qu’il n’y paraît (et accessoirement accompagné d’une très chouette partition de Philip Glass), Candyman reste à mes yeux un film culte.

Dark Water, de Hideo Nakata

Si je ne devais en retenir qu’un seul, ce serait probablement celui-ci. Le chef-d’œuvre de Hideo Nakata, qui brode à partir d’une nouvelle très anodine de Koji Suzuki un film très personnel, film d’auteur assurément, mais non moins flippant pour autant. Excellente bande originale de Kenji Kawai (forcément) pour ce film aussi émouvant qu’effrayant. Un chef-d’œuvre.

The Descent, de Neil Marshall

Probablement le meilleur survival fantastique de ces dernières années, The Descent est un film finalement assez original et en tout cas très fort. L’ambiance est remarquable (les claustrophobes apprécieront), et le film moins couillon qu’il n’y paraît. Une sacrée réussite.

Dracula, de Francis Ford Coppola

On pourrait dire bien du mal du film de Coppola, critiquer par exemple sa mégalomanie, la romance un peu niaise, la lourde parabole sur le sida… Mais je m’en fous : ce film, c’est le sommet de l’imagerie gothique. Chaque plan est d’une beauté plastique incomparable, Gary Oldman est excellent, la bande originale de Wojceh Kilar marque durablement… Un film que j’ai vu et revu des dizaines de fois, jusqu’à l’overdose à vrai dire (et le doubler intégralement avec des potes était une très mauvaise idée…).

L’Exorciste, de William Friedkin

« Le film le plus terrifiant de tous les temps » ? Certainement pas. Mais un vrai jalon dans l’histoire du cinéma fantastique, qui a rarement connu un tel succès, à tous points de vue. Le film de Friedkin a sans doute un peu vieilli, mais il reste encore aujourd’hui très fort, très efficace.

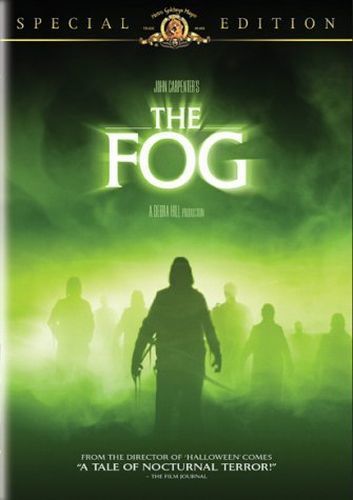

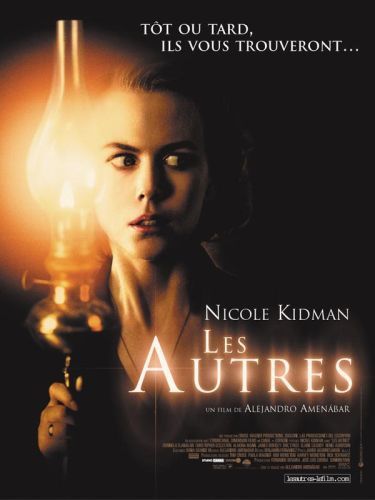

Fog, de John Carpenter

Un de mes Carpenter préférés… même si j’ai pu constater qu’il ne faisait pas le même effet sur tout le monde, quelques amis à moi y ayant vu un gros nanar. Mais moi, j’adore. Superbe ambiance, exellente musique, un film que je trouve très efficace et que je ne me lasse pas de revoir.

Kwaïdan, de Masaki Kobayashi

J’en cause en détail ici.

La Maison du diable, de Robert Wise

On préfèrera le titre original, The Haunting. Fantastique ou pas ? Eh eh… c’est ambigu, justement. Mais c’est bel et bien un chef-d’œuvre, très moderne dans son approche. Le film de maison hantée par excellence, indémodable.

Le Masque du démon, de Mario Bava

J’en cause en détail ici.

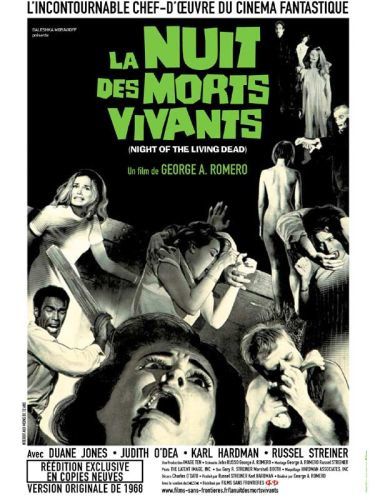

La Nuit des morts-vivants, de George A. Romero

J’en cause en détail ici.

Ring, de Hideo Nakata

Un des très rares films d’horreur à m’avoir fait cauchemarder… et aucun autre n’a été aussi traumatisant pour moi, à vrai dire. Cette adaptation de Koji Suzuki n’est pas parfaite, elle a un fort côté « série B », mais je la trouve d’une efficacité incomparable. Chef-d’œuvre de la J-Horror, pour le meilleur et pour le pire, Ring comprend nombre de séquences extrêmement fortes. Et la musique de Kenji Kawai est délicieusement brrrrrrrrrrrrrrr…

Rosemary’s Baby, de Roman Polanski

Ambigu, là encore, mais tellement bon… Superbe adaptation du roman d’Ira Levin, sommet du fantastique psychologique, magnifiquement interprété et réalisé, un des plus grands chefs-d’œuvre de Roman Polanski.

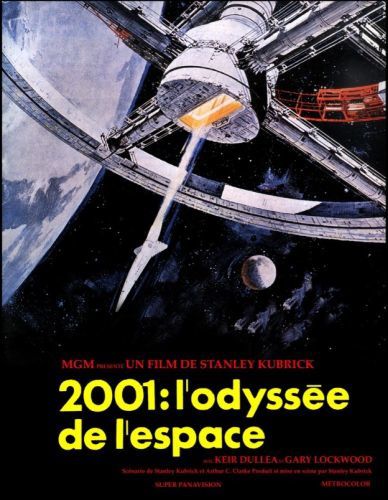

Shining, de Stanley Kubrick

Kubrick. Alors forcément… Peu m’importe que Stephen King n’ait pas reconnu son roman dans cette adaptation : c’est un film génial, évidemment d’une beauté plastique exceptionnelle, et très efficace. Mention spéciale pour l’interprétation de Jack Nicholson, qui cabotine comme un taré, mais c’est ça qu’est bon.

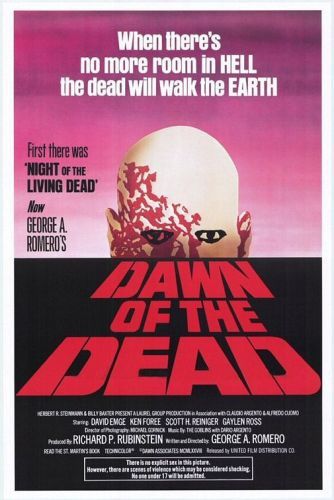

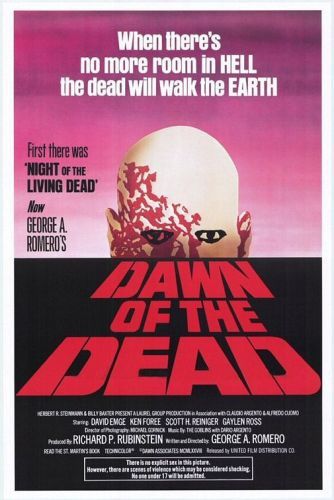

Zombie, de George A. Romero

Dawn Of The Dead… Quand je l’ai vu pour la première fois, j’étais jeune et ignorant, et m’attendais à un petit nanar (jetez-moi des cailloux dessus) ; mais j’ai très vite compris (la superbe introduction y étant pour beaucoup) que j’étais complètement à côté de la plaque. Chef-d’œuvre du film de zombie, dont il constitue sans doute le type-idéal, Zombie est un film brillant, intelligent (même si Romero ne présente pas exactement son message politique et social avec le dos de la cuillère, mais plutôt à la faucille et au marteau), qui n’a jamais été égalé.

Passons maintenant aux films d’horreur non fantastiques

Black Christmas, de Bob Clark

Le premier véritable slasher… et, à mon sens, c’est encore aujourd’hui le meilleur. Halloween (voir plus bas) en est un pompage intégral. Mais ce qui est fabuleux, dans le film de Bob Clark, c’est qu’on a l’impression qu’il pulvérise les codes en même temps qu’il les instaure… Un film qui gagnerait à être beaucoup plus connu.

Calvaire, de Fabrice du Welz

Le premier long-métrage du belge Fabrice du Welz est probablement le meilleur survival non fantastique de ces dernières années. Remarquablement réalisé, il bénéficie en outre de l’interprétation extraordinaire de Jackie Berroyer, qu’on n’attendait pas vraiment dans ce genre de film. J’aime vraiment beaucoup.

Cannibal Holocaust, de Ruggero Deodato

Le film de cannibale ultime, et probablement le seul qui présente un intérêt, à vrai dire ; c’est que, derrière la provocation mondo, les séquences de snuff animalier, etc., le film de Ruggero Deodato porte en lui une vraie réflexion, et se montre très astucieux. Et puis, bien sûr, c’est un film qui m’a mis remarquablement mal à l’aise… Et j’adore la musique à contre-emploi.

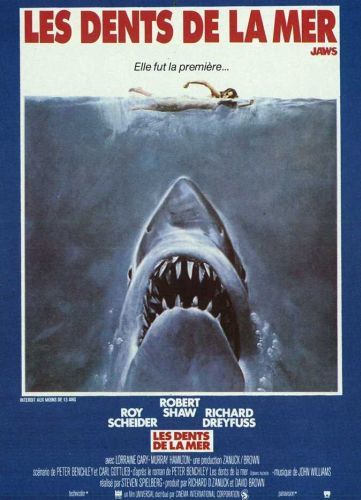

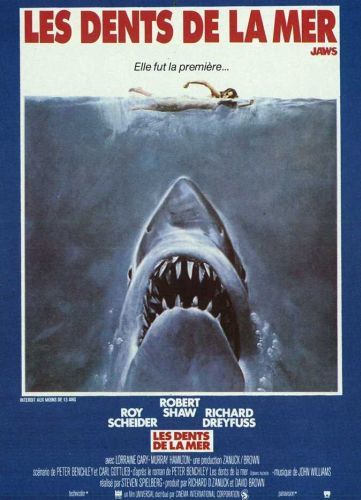

Les Dents de la mer, de Steven Spielberg

Ce film, qu’on présente souvent comme le premier blockbuster de l’histoire du cinéma, reste inégalé dans son genre. Authentiquement flippant, et même étrangement gore pour un film au tel succès populaire, c’est à coup sûr un des meilleurs films de Steven Spielberg, et il n’a pas pris une ride.

La Dernière Maison sur la gauche, de Wes Craven

Wes Craven m’a toujours fait l’effet d’un réalisateur surestimé, mais j’aime beaucoup ses premiers films. J’ai hésité avec La Colline a des yeux, mais c’est finalement La Dernière Maison sur la gauche qui a intégré cette liste ; parce que ce film emblématique du rape and revenge est incroyablement malsain, et m’a mis terriblement mal à l’aise. Aussi peut-on fermer les yeux sur les nombreux défauts du film (techniques ou scénaristiques) : malgré tout, il fait indéniablement son effet.

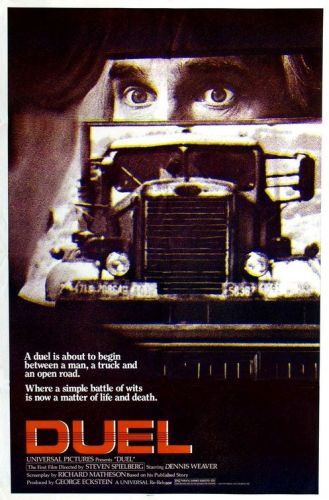

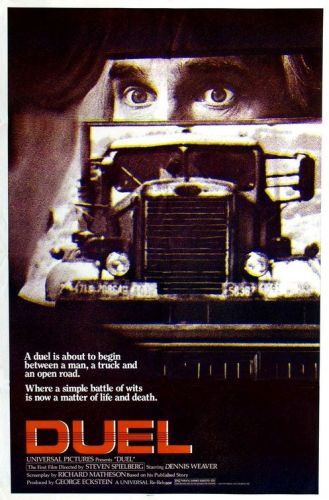

Duel, de Steven Spielberg

Le premier film de Steven Spielberg (un téléfilm à l’origine), et probablement toujours son meilleur. Pitch diabolique (merci monsieur Matheson), dont on se demande bien comment il est possible de faire un film entier avec ; mais Spielberg y parvient avec brio. Indispensable.

Freaks, de Tod Browning

Oui, je sais, Freaks n’est sans doute pas à proprement parler un film d’horreur – sauf à la fin, bien sûr –, mais il use de ses codes avec maestria. Là encore, le film, dans son principe même, a de quoi mettre mal à l’aise. Pourtant, il sait adroitement éviter les écueils du pathos comme du voyeurisme, ou plus exactement l’excès dans ces deux risques. Très fort.

Halloween, de John Carpenter

Un pompage, donc (voir plus haut), mais c’est quand même le slasher de référence. Un des meilleurs Carpenter, avec tous les atouts dont il est capable. Et un des méchants les plus énigmatiques du cinéma de genre (d’ailleurs, son côté « intuable » lorgne vers le fantastique, mais il m’a quand même semblé plus approprié de le mettre dans cette seconde liste).

Martin, de George A. Romero

La plus intelligente des variations sur le vampire. Le film de Romero, injustement méconnu, est beau et fort à bien des égards. Pour ma part, j’adore, et je ne m’en lasse pas.

Massacre à la tronçonneuse, de Tobe Hooper

J’ai mis beaucoup de temps avant d’apprécier Massacre à la tronçonneuse. Au premier visionnage (sur une bande pourrie…), j’ai même été sacrément déçu, d’autant que je m’attendais à de l’ultra-violence, alors qu’en fait non pas du tout. Mais, aujourd’hui, je reconnais pleinement les qualités de ce film séminal ; Tobe Hooper n’a jamais, par la suite, atteint ne serait-ce que la cheville de ce coup d’essai, coup de maître (sauf peut-être avec le rigolo Crocodile de la mort).

May, de Lucky McKee

Un premier long-métrage époustouflant, et une preuve supplémentaire qu’un film de genre peut parfaitement être un film d’auteur. La réalisation est irréprochable, et l’interprétation bluffante. Parmi les meilleures surprises du cinéma d’horreur récent.

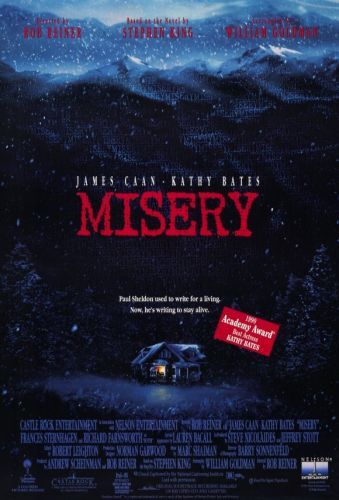

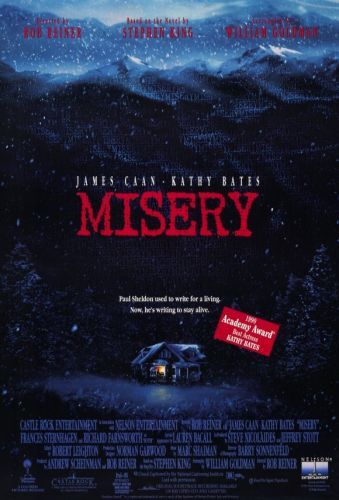

Misery, de Rob Reiner

Pas sûr que ce soit un film d’horreur – on parlerait sans doute plus justement de thriller –, mais je ne me sentais pas de faire cette liste sans y inclure ce petit bijou d’adaptation de Stephen King. Intelligent, angoissant comme c’est pas permis, le film de Rob Reiner bénéficie en outre d’une excellente interprétation, Kathy Bates en tête.

Psychose, d’Alfred Hitchcock

Là encore, c’est sans doute plus un thriller qu’un film d’horreur à proprement parler, même si Hitch en use des codes, notamment par le choix du noir et blanc et des décors. Mais il me paraissait indispensable de le faire figurer ici, tant ce film est de toute évidence l’ancêtre du giallo comme du slasher. Un chef-d’œuvre, bien sûr ; et mention spéciale à l’époustouflante musique de Bernard Herrmann.

Saw, de James Wan

Eh oui, Saw. Je ne parle que du premier, hein, pas des guignolades qui ont suivi… Mais celui-ci m’avait vraiment plu, à sa sortie. Je l’avais trouvé assez original, et avais beaucoup apprécié son sadisme. Une série B de qualité, inventive et astucieuse. Probablement pas un chef-d’œuvre, mais il me semblait néanmoins avoir sa place ici.

Les Yeux sans visage, de Georges Franju

Est-ce un film d’horreur ? Il y a un peu de ça, tout de même (pour l’époque, c’est même étrangement teinté de gore)… Très beau, en tout cas. Un film qui marque durablement. Et pourtant, il est français… dingue, ça…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)