Nouvelles Orientales, de Marguerite Yourcenar

YOURCENAR (Marguerite), Nouvelles Orientales, Paris, Gallimard, coll. L’Imaginaire, [1938, 1963, 1978] 2016, 149 p.

Cela faisait des années que je disais vouloir lire Marguerite Yourcenar. Pour plein de raisons, ce nom revenait sans cesse, en lien avec telle autre lecture, ou telle autre encore – les Mémoires d’Hadrien, notamment, prennent la poussière depuis bien quinze ans dans ma bibliothèque de chevet. Mais les Nouvelles Orientales étaient un autre titre régulièrement croisé ici ou là – à vrai dire, je m’étais même procuré ce petit recueil relativement récemment, sous un prétexte futile : je savais que s’y trouvait une nouvelle d’inspiration japonaise (de la part d'une autrice qui consacrerait ultérieurement un essai à Mishima, un autre petit livre qui prend la poussière dans mes rayonnages)… Bah, un prétexte qui en vaut bien un autre, puisque j’ai enfin lu ce très beau recueil – mais tout récemment encore l’apologie par une camarade de « Comment Wang-Fô fut sauvé », la nouvelle introductive du recueil (mais seulement à partir de sa deuxième édition en 1963) et peut-être la plus célèbre, est sans doute ce qui m’a amené à sauter le pas, très concrètement ; alors merci beaucoup !

Il faut s’entendre sur ce titre de Nouvelles Orientales. Et sans doute en commençant par cette notion d’Orient, puisqu’elle a été déterminante dans ma lecture. C’est une conception très large : l’Orient de Yourcenar commence aux Balkans, sinon à la gare de l’Est. De fait, l’autrice avait alors beaucoup voyagé en Grèce et en Serbie, etc. : c’est le cadre privilégié de ces Nouvelles Orientales (six sur dix). L’Orient plus lointain – l’Orient tel qu’on le conçoit presque intuitivement – est finalement assez peu abordé ; le monde musulman, d’ailleurs, est ignoré, en dehors de la présence turque dans l’Europe méditerranéenne, reléguée de manière générale, quand elle est là, à un rang d’antagoniste. Au-delà, une nouvelle indienne, une chinoise, une japonaise (donc). Le recueil se conclut par ailleurs avec une nouvelle qui n’a absolument rien d’oriental : elle se déroule à Amsterdam, l’Orient n’y est qu’à peine envisagé, en trois mots, pour évoquer des voyages passés… Qu’importe : « La Tristesse de Cornélius Berg » offre un ultime reflet, autrement sombre, à « Comment Wang-Fô fut sauvé », ce qui suffit bien à justifier sa présence ici.

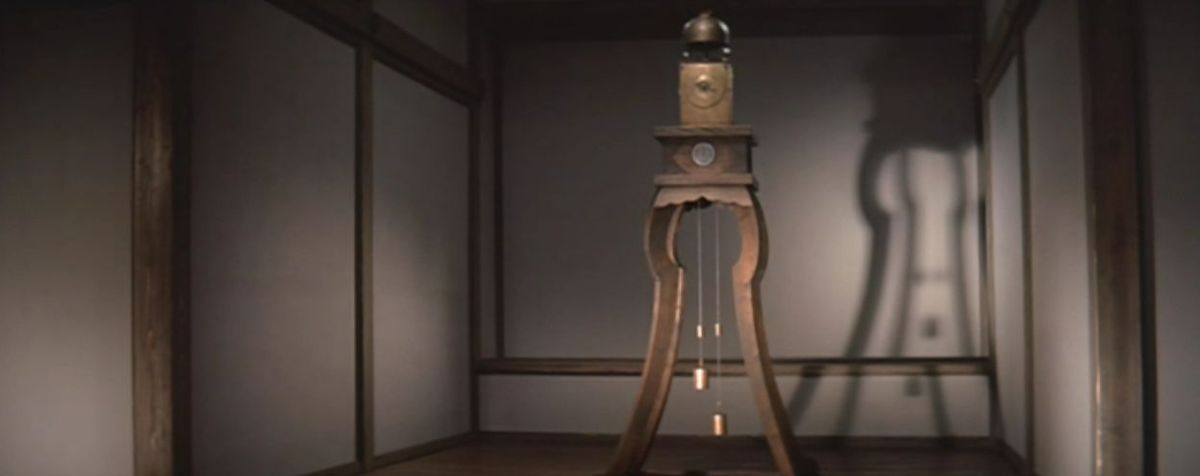

Ces Nouvelles Orientales, par ailleurs, sont essentiellement des contes. Marguerite Yourcenar puise dans la mythologie, le folklore, les légendes, les faits-divers, exceptionnellement les œuvres purement littéraires (en fait, cette dernière possibilité concerne précisément la nouvelle « japonaise » qu’est « Le dernier amour du prince Genghi », qui développe habilement un épisode passé sous silence dans le monumental Dit du Genji de Murasaki Shikibu, soit les circonstances de la mort du prince resplendissant…). Dès lors, avec quelques exceptions, la surnature y a régulièrement sa part, sous la forme d’un merveilleux édifiant (taoïste, chrétien, etc.), ou de la mythologie (indienne, grecque…), si le terme de « fantastique » ne paraît pas tout à fait convenir – encore que, parfois… Mais, de toute façon, certaines de ces histoires se passent très bien de ces manifestations impossibles – et les plus « réalistes » ne sont pas toujours les moins étranges ou grotesques. Mais tout cela en fait bien un titre qui a assurément sa place dans cette collection « L’Imaginaire », qui ne l’est parfois pas tant que cela (j’ai cru comprendre d’ailleurs que c’en était une des publications les plus populaires).

Il y a peut-être un revers à cette médaille : ces textes, si je suis persuadé qu’ils se suffisent à eux-mêmes, c’est une évidence, renvoient régulièrement à tout un univers de pensée qui nous est globalement étranger, et font parfois preuve d’une certaine érudition dont tous les lecteurs, votre serviteur parmi tant d’autres, ne disposent pas forcément. Cela ne gêne en rien le plaisir de la lecture au premier degré, disons, mais cela peut rendre plus délicate l’approche critique – en fait, c’est précisément le cas du « Dernier amour du prince Genghi » qui me paraît révélateur de ce fait : pour le coup, je disposais, au moins dans les grandes lignes, des clefs pour comprendre l’univers référentiel de cette nouvelle – ce n’est certainement pas le cas pour bien d’autres, par exemple les (deux) histoires renvoyant au personnage de Marko Mrnjavčević. Et si « Comment Wang-Fô fut sauvé », par exemple, a quelque chose d’universel, je me doute cependant que la connaissance du contexte spirituel et philosophique du conte, avant même son contexte historique, pourrait assez légitimement en modifier la lecture. Bon, ce n’est peut-être pas si problématique que cela (dans son « Post-scriptum », Marguerite Yourcenar elle-même donne quelques pistes… et semble avancer que le cas du « Dernier amour du prince Genghi » est, justement, assez à part) : la beauté des textes suffit de toute façon à emporter l’adhésion.

Or l’autre trait d’union de ces Nouvelles Orientales est bien sûr la pureté de leur style, d’une élégance classique emplie du souffle des vieux mythes et légendes. La plume de Marguerite Yourcenar est parfaitement appropriée à ces récits empreints d’une délicieuse majesté archaïque ; leur forme même incite à la récitation à haute voix, et c’était précisément ce qu’il fallait ici – et cela reste vrai même quand, assez régulièrement d’ailleurs, l’autrice enrobe son récit mythique d’un contexte contemporain, là des voyageurs qui s’édifient mutuellement, ici un autochtone un peu revêche, mais en même temps tout à fait désireux d’enseigner aux ignorants de passage les hauts faits antiques qui ont rendu immortel leur petit village perdu dans les monts et les forêts. La bascule entre ces deux univers est à vrai dire particulièrement savoureuse – et, dans tous les cas, l’extrême précision de la plume de l’autrice suscite un véritable festival de sentences parfaites, de celles qu’on est tellement tenté de citer, comme contenant en elles-mêmes, à elles seules, tout un univers, un récit à part entière et qui pourrait se suffire à lui-même.

Il serait vain, dans le cadre de ce blog, d’examiner chaque nouvelle une à une – d’autant que je n’ai probablement pas les épaules pour ce faire. Je suppose par contre que, d’une manière très bloguesque pour le coup, je peux cependant lister les textes qui m’ont le plus parlé… Si je devais n’en retenir que trois (le tiercé, c’est son dada), ce serait probablement les suivants, dans le désordre : sans surprise, « Le dernier amour du prince Genghi » est du lot, récit aussi malin que poignant, variation pertinente sur le chef-d’œuvre de Murasaki Shikibu – un récit totalement exempt de surnature, pour le coup, à la différence de « Comment Wang-Fô fut sauvé », le plus immédiatement saisissant de ces dix récits peut-être, le plus célèbre aussi je suppose, et la meilleure des introductions à ces Nouvelles Orientales ; ici, l'art sauve... mais cela ne sera pas toujours le cas. Je citerais enfin « La veuve Aphrodissia », histoire sombre et douloureuse, rude en même temps que bouleversante, où l’amour passionnel rejette avec vigueur les restrictions d’une pesante et bien souvent hypocrite moralité.

Mais il est bien d’autres textes saisissants, comme l’excessif et grotesque « Le Sourire de Marko », la belle fable « Notre-Dame-des-Hirondelles » et sa résolution bienheureusement syncrétique, ou encore ce cruel « Lait de la mort », qui contribue, avec quelques autres textes, à illustrer les malheurs mais aussi, plus exceptionnellement, les révoltes des femmes dans cet Orient historique qui est parfois tout autant le monde – sous la figure tutélaire, peut-être, de « Kâli décapitée », déesse céleste et putain terrestre, à qui le sage révèle la beauté des contradictions.

Les Nouvelles Orientales sont un superbe recueil, à la hauteur de la réputation de l’autrice. Je suis heureux d’avoir enfin entrepris de lire Marguerite Yourcenar, et il me faudra ne pas m’arrêter là – d’autres œuvres, immenses je n’en doute pas, attendent depuis bien trop longtemps que je les retire de mes rayonnages…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)