Dossier Kwaidan 12 : Un film présentationnel au service de tous les arts - Le rôle essentiel de la musique et du design sonore

La première partie se trouve ici, la précédente là.

Ceux qui seraient curieux d'écouter la bande originale du film pour suivre ces développements la trouveront ici, sur YouTube.

Nous sortons du domaine des arts visuels pour cette dernière section, mais l’étude du film Kwaidan (Kaidan 怪談) le nécessite assurément : c’est un aspect fondamental, et de sa conception, et de sa réussite. Nous allons donc nous pencher sur le travail accompli par Takemitsu Tôru 武満徹 (1930-1996) en matière de musique et de design sonore pour le film de Kobayashi Masaki 小林正樹[1].

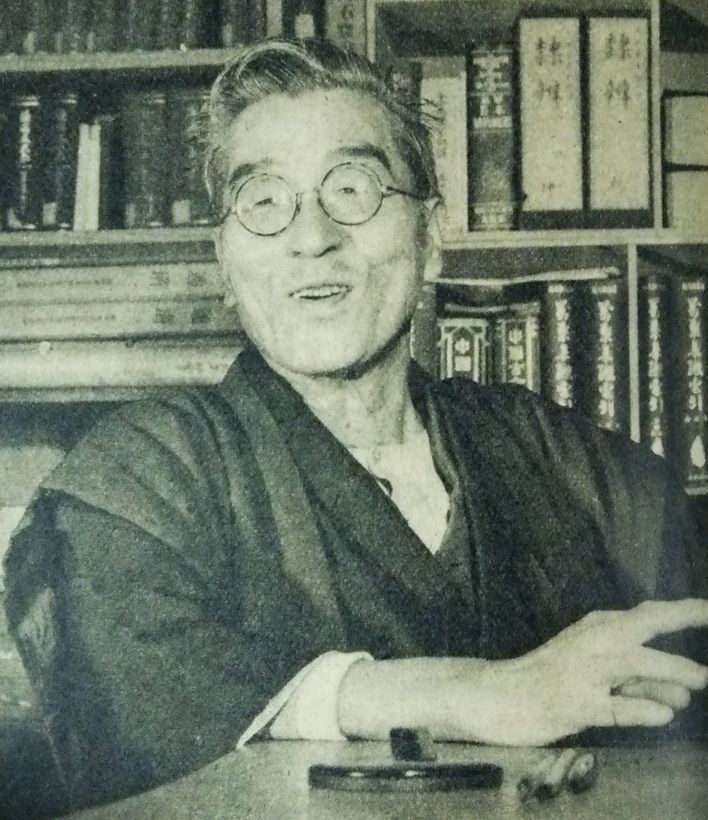

Takemitsu Tôru est un des plus grands compositeurs japonais du XXe siècle, et un des plus célèbres. Tout au long d’une carrière prolifique, il a livré des œuvres d’une grande diversité. Il a régulièrement travaillé pour le cinéma, et signé des bandes originales remarquées, par exemple pour Ran 乱 de Kurosawa Akira 黒澤明, ou encore Pluie noire (Kuroi ame 黒い雨) d’Imamura Shôhei 今村昌平. Mais, dans ce domaine, rien n’égale sa longue et fructueuse collaboration avec Kobayashi Masaki, entamée avec Harakiri (Seppuku 切腹), après quoi le réalisateur a systématiquement fait appel au compositeur pour sonoriser ses films.

Takemitsu Tôru a commencé par étudier la musique occidentale, et notamment la musique française (Debussy, Satie, Messiaen…) ; jeune homme, il était porté à refuser brutalement tout ce qui était japonais. Cependant, avec l’âge, il a redécouvert la musique japonaise, en mettant notamment l’accent sur le biwa 琵琶, instrument traditionnel dont il regrettait qu’il ait été un peu oublié après l’avènement du shamisen 三味線. Progressivement, il s’est attaché à développer une musique hybride, pas tant dans l’esprit d’une « passerelle » entre Occident et Japon, comme on l’a souvent dit, mais plutôt dans une perspective universaliste viser à dépasser ce genre d’oppositions, jugées stériles. Son travail, de toute façon, ne consiste certainement pas à simplement associer les deux approches, il s’agit d’aller au-delà et d’en tirer quelque chose de neuf.

Dans le cinéma japonais, il n’était pas rare, surtout après la guerre, de trouver des bandes originales mêlant éléments occidentaux et éléments traditionnels japonais – certains films de Mizoguchi Kenji 溝口健二, notamment, en témoignent. Le travail accompli par Takemitsu Tôru pour Kobayashi Masaki mêle certes instrumentations occidentales et japonaises, mais de manière inédite ; son approche, dans cette collaboration privilégiée en tout cas, est résolument expérimentale (là où, par exemple, son travail pour Kurosawa Akira dans Ran est plus unilatéral et accessible – dans une perspective mahlérienne aux accents de requiem ; ce qui n’enlève rien à la réussite exceptionnelle de ce travail, cela dit). Par ailleurs, le travail de Takemitsu Tôru pour Kobayashi Masaki relève peut-être autant du design sonore que de la musique à proprement parler – un trait qui accentue encore l’importance de son travail, tout particulièrement dans Kwaidan : dans cette bande originale, le compositeur use non seulement d’instruments et d’instrumentations japonais et occidentaux, mais, tout en puisant le cas échéant dans la tradition, il utilise ces instruments et ces instrumentations de manière détournée, inédite et inventive, d’autant qu’il multiplie les expériences électroniques de traitement du son dans une optique qui rappelle la musique concrète de Pierre Schaeffer ou Pierre Henry.

En outre, il construit une bande originale où le rôle du silence est particulièrement appuyé : amateur des théories de John Cage, Takemitsu Tôru était aussi inspiré par le concept esthétique japonais de ma 間, qui porte sur les intervalles, et, en musique, le silence – l’idée étant que c’est l’intervalle de silence entre deux notes qui construit le rythme, et non les notes en elles-mêmes. Le silence, à cet égard, est un élément capital de la composition de Takemitsu Tôru pour Kwaidan.

Ce qui apparaît clairement dès le générique, que nous avions déjà évoqué plus haut. La musique consiste simplement en des sortes de tintements de cloches, peut-être déjà retouchés électroniquement, et distribués aléatoirement, en un écho de la dilution aléatoire des gouttes d’encre à l’écran. C’est un autre aspect important de ce travail en commun : le réalisateur et le compositeur s’accordent pour susciter des échos mais jamais de la redondance. Selon Stephen Prince, c’était quelque chose qui posait problème à Kobayashi Masaki dans sa relation avec son précédent compositeur, notamment sur La Condition de l’homme (Ningen no jôken 人間の條件), qui n’était autre que Kinoshita Chûji 木下忠司, le propre frère de Kinoshita Keisuke 木下惠介, son mentor cinématographique : cette conception de la musique de film était bien trop redondante[2].

Dès lors, Kobayashi Masaki et Takemitsu Tôru, dès le premier segment de Kwaidan, « Les Cheveux noirs » (Kurokami 黒髪), font tout le contraire. Takemitsu Tôru commence par utiliser des sons très trafiqués qui évoquent du bois en train de craquer ; ces sons, dans le film, sont d’emblée associés à la maison de la première épouse, et ce dès la première scène. Cependant, ces craquements sont souvent en décalage par rapport à ce qui se produit à l’écran, de manière délibérée, et ce sera encore le cas après le retour du samouraï. En fait, et c’est quelque chose qui revient dans les autres épisodes, ces scènes sont souvent muettes : on voit ce qui se passe, mais on n’en entend pas les sons ; les sons que nous entendons sont seulement ceux de la musique de Takemitsu Tôru, et ils sont régulièrement en décalage par rapport aux images. Par exemple, ici, le samouraï fait un faux pas dans le plancher vermoulu, et on entend un craquement : il y a adéquation entre l’image et le son ; mais, quelques secondes plus tard, nous voyons une porte en bois pourri tomber par terre sans faire le moindre bruit – cependant, avec une seconde de retard, nous entendons un bruit de craquement produit électroniquement par Takemitsu Tôru, qui ne correspond à aucun événement à l’écran. Cette approche permet de susciter le malaise et l’angoisse.

Ces craquements de bois sont donc associés à la maison de la première épouse – ils lui sont même réservés : le samouraï en route, ou dans la demeure de la seconde épouse, n’a droit pour sa part qu’à d’autres bruits, produits par des instruments traditionnels japonais pour l’essentiel, mais dont l’approche est d’une certaine manière percussive, en tout cas anti-mélodique, outre que la distribution des sons paraît là encore aléatoire. Ces deux procédés – craquements et notes percussives –, associés à l’éventualité de scènes muettes, expriment bien l’importance cruciale du silence dans cette composition.

Enfin, dans les dernières séquences de l’épisode, tandis que les craquements de bois deviennent plus forts et plus envahissants, ils sont soutenus par une sorte de bourdon (plutôt aigu) produit par des instruments à cordes, dont les notes soutenues ont quelque chose de grinçant, et même d’irritant, qui accompagne, sans redondance, le déchaînement du surnaturel, en produisant un sentiment mêlé d’étrangeté et d’angoisse.

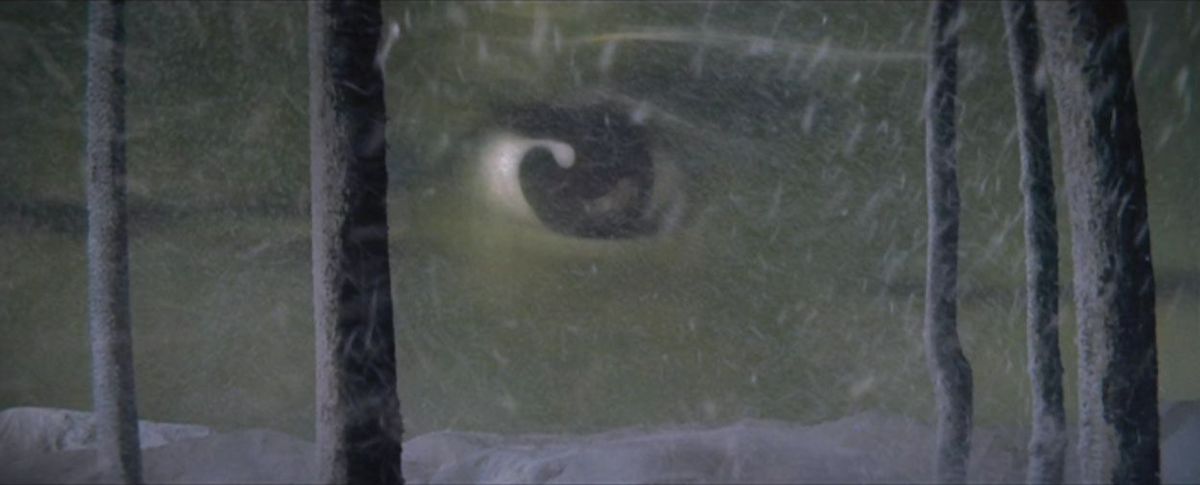

Dans « La Femme des neiges » (Yuki onna 雪女), on retrouve des procédés assez proches, mais dans une perspective moins abstraite que les craquements de bois et les notes percussives du premier segment. La composition s’appuie là encore sur des scènes muettes : pour éviter la redondance, on fait le choix de remplacer en bloc. Le souffle de la tempête est ainsi essentiellement incarné par la musique de Takemitsu Tôru, des cordes en continu, dont le niveau et la tonalité varient sans cesse, comme aléatoirement là encore ; mais, sur ce fond instable, il y a régulièrement comme des explosions aiguës de sons plus stridents, irritants et angoissants – il semblerait qu’il s’agisse de flûtes de type shakuhachi 尺八 ; ces interventions irrégulières, dans ce cadre sauvage, évoquent des cris d’animaux – des loups, peut-être ? Mais, dans les moments où elles se font les plus extrêmes, le traitement électronique renvoie presque à des sirènes. Là encore, cependant, la musique est littéralement construite sur la base du silence – et c’est l’alternance des deux, la prépondérance du ma, qui constitue le design sonore de cet épisode.

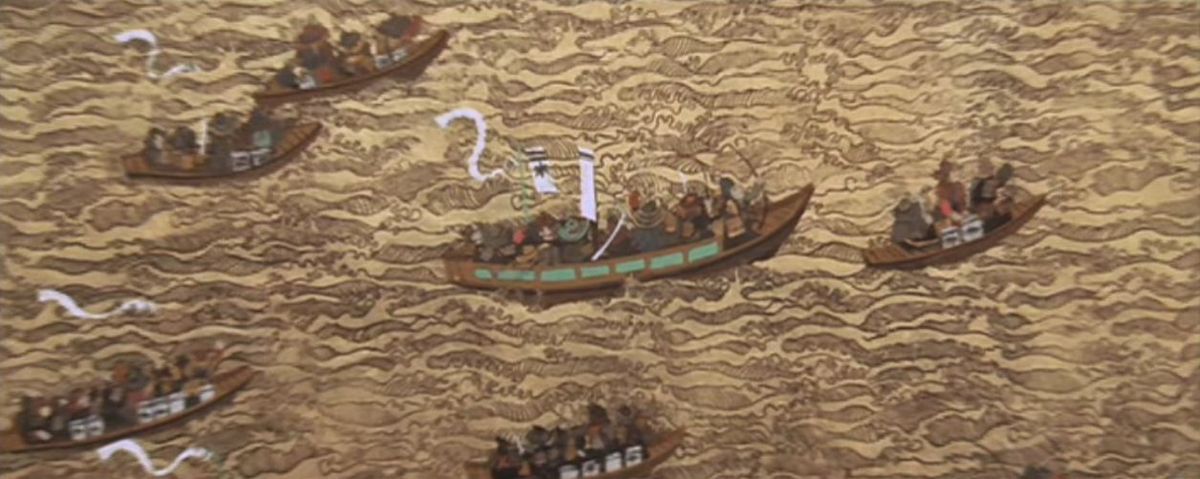

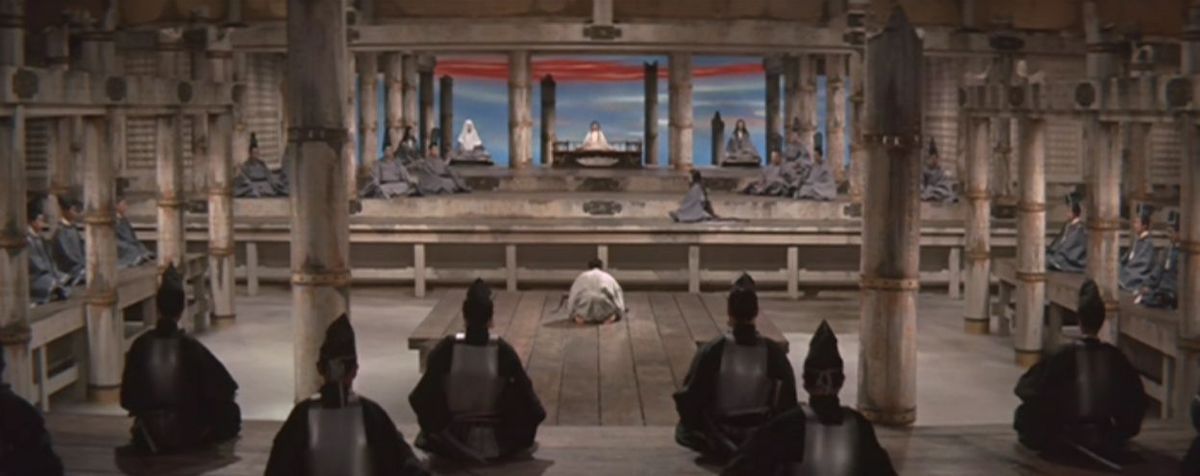

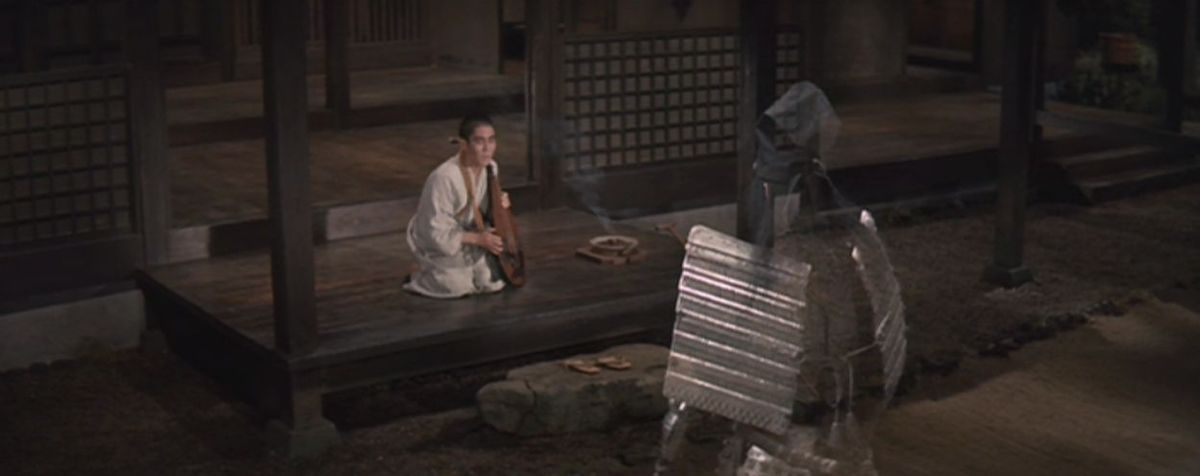

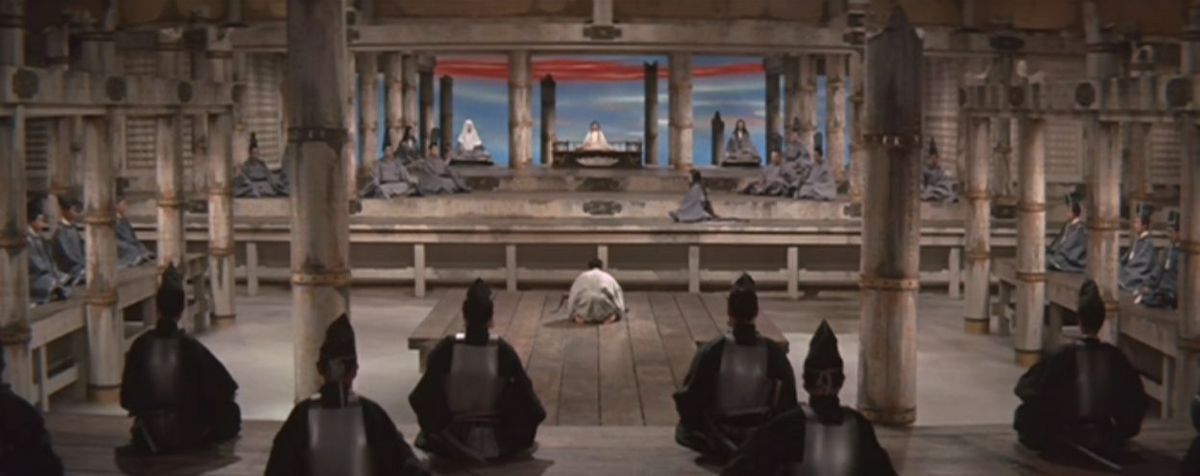

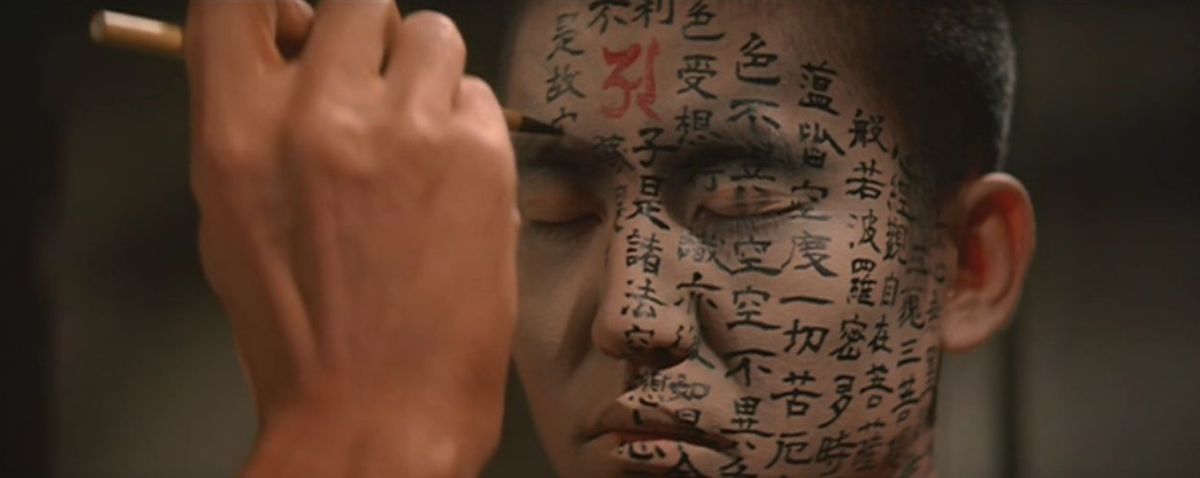

L’approche, dans « Histoire de Hôichi sans oreilles » (Mimi-nashi Hôichi no hanashi 耳無し芳一の話), est forcément un peu différente, puisque la musique elle-même est cette fois au cœur de l’histoire, via le personnage de Hôichi 芳一 et son biwa. Le biwa était un instrument traditionnel japonais que Takemitsu Tôru appréciait particulièrement ; il en jouait lui-même, et avait construit sa bande originale pour Harakiri sur cette base. Pour cet épisode de Kwaidan, cependant, il préfère faire appel aux talents d’une musicienne, Tsuruta Kinshi 鶴田錦史 (1911-1995), une des plus célèbres interprètes de biwa de son temps[3] (fig. 1).

Sa performance inclut le chant, à la manière des « moines au biwa » (biwa hôshi 琵琶法師) tel Hôichi lui-même, et elle narre ainsi les événements de la bataille de Dan-no-Ura (Dan-no-ura no tatakai 壇ノ浦の戦い) selon la tradition de l’interprétation du Dit des Heiké (Heike monogatari 平家物語). Plus tard, dans le film, les accents masculins de son interprétation lui permettent de prendre le relais du jeune musicien aveugle jouant pour les Heike 平家 défunts, sans susciter d’invraisemblance. Mais la musique jouée par Tsuruta Kinshi est tantôt laissée telle quelle, tantôt retouchée électroniquement pour induire des déformations étranges et déconcertantes. Le traitement du récit de la bataille est particulièrement puissant – d’autant plus sans doute qu’il s’agit là encore d’une scène muette[4].

Mais la bande originale est déjà régulièrement subvertie par d’autres sons – qui cependant apparaissent et disparaissent avec naturel ; notamment, Takemitsu Tôru use de sortes de mantras psalmodiés par des moines bouddhistes, dont les accents graves produisent comme un bourdon, et induisent sans peine la dimension surnaturelle sous-jacente au récit. Au point culminant de la prestation de Hôichi devant les Heike, qui d’une certaine manière les touche jusque dans l’enfer des guerriers, puis tandis que le prêtre et son acolyte copient les écritures saintes sur le corps entier du jeune aveugle, les mantras reprennent de plus belle, sans jamais pourtant que cela ne vire à l’excès trop illustratif.

La bande originale de cet épisode fait aussi appel à des bruitages, sur un mode qui rappelle le premier récit, « Les Cheveux noirs » : ces sons indéfinissables, qui ont quelque chose de percussif et sont sans doute retravaillés électroniquement, sont associés à l’apparition du fantôme du guerrier qui vient chercher Hôichi pour qu’il joue devant l’empereur Antoku (Antoku-tennô 安徳天皇) ; mais il s’agit de bruitages « objectifs », cette fois, au sens où ils sont entendus par les personnages ; on les perçoit essentiellement lors de la première visite du fantôme, où ils suscitent l’angoisse de Hôichi, puis lors de la dernière visite, quand le jeune aveugle est invisible aux yeux du fantôme, ses oreilles exceptées – ce qui accentue encore le sentiment d’irréalité et d’effroi.

Notons que l’on entend aussi occasionnellement des kakegoe 掛け声, ces interjections associées au théâtre classique japonais, lors de scènes qui s’y prêtent.

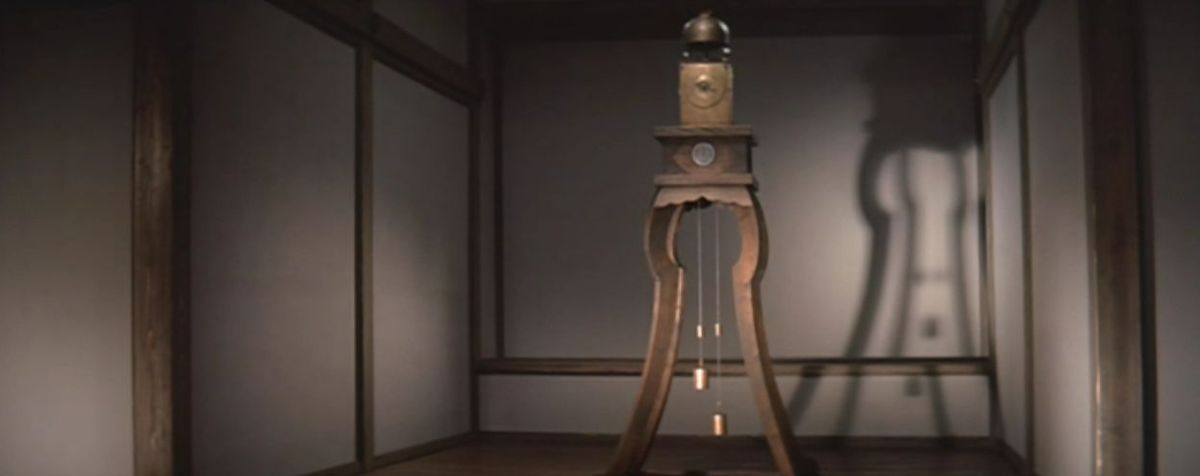

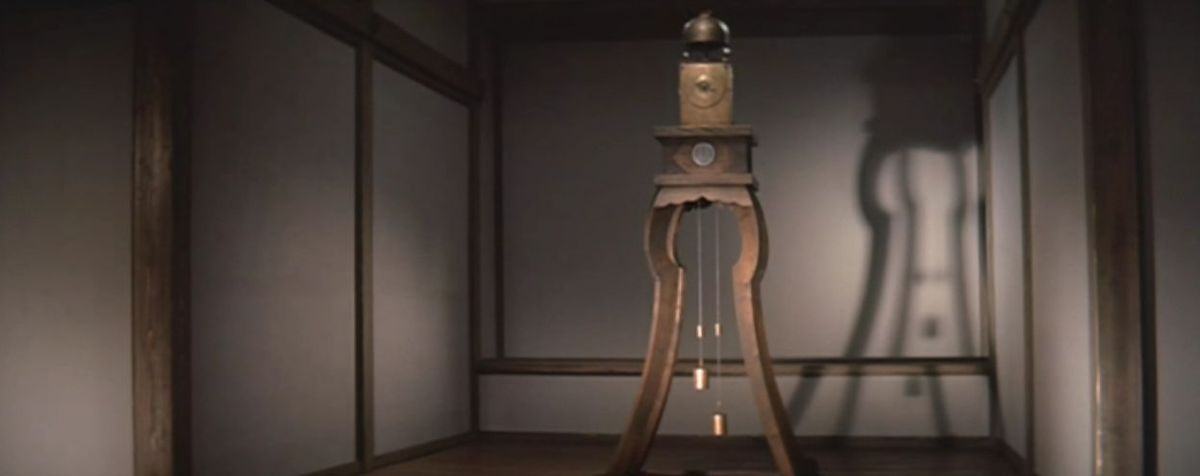

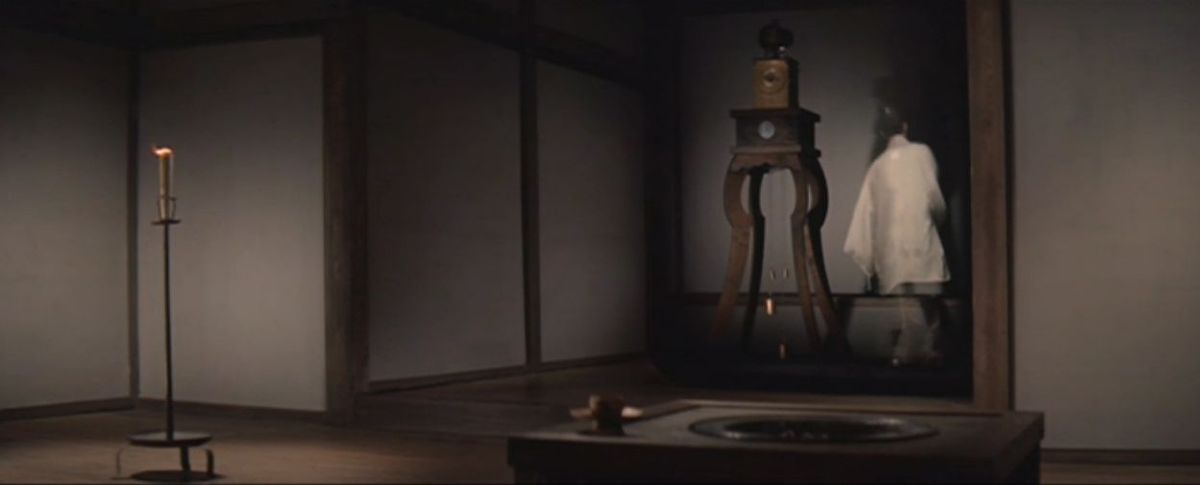

Le dernier épisode, « Dans un bol de thé » (Chawan no naka 茶碗の中), est quasiment dénué de musique. Pendant longtemps, ce que nous entendons qui s’en rapproche le plus consiste en bruits d’ambiance qui ont pour fonction de se montrer irritants, encore une fois : une sorte de bourdonnement d’insecte quand Kannai 関内 est confronté au reflet dans son bol de thé, puis l’étrange et oppressant tic-tac de l’horloge dans la demeure de son seigneur, associé à l’apparition « matérielle » de Shikibu Heinai 式部平内. Le niveau de volume sonore et l’intensité de ces deux bruitages varient sans cesse, accentuant le sentiment d’étrangeté comme d’oppression.

La musique n’intervient véritablement que lors de la scène où Kannai se bat contre les trois envoyés de Shikibu Heinai. Elle est particulièrement étrange : des notes hachées, des voix qui le sont plus encore – le traitement électronique du son est particulièrement flagrant lors de cette séquence, ce qui produit un effet d’irréalisme, non sans une touche de grotesque, en guise de fond sonore à un combat lui-même grotesque.

Mais, dans tous ces divers moyens d’illustrer Kwaidan, le silence a une importance toute particulière. Quoi qu’il en soit, la collaboration entre Kobayashi Masaki et Takemitsu Tôru s’est avérée particulièrement inventive et pertinente : le succès du film doit beaucoup à son travail de conception sonore.

___________________________

Kwaidan est un film à part, dans l’histoire du cinéma japonais comme dans la carrière de son réalisateur Kobayashi Masaki. Il mêle harmonieusement la référence au passé la plus admirative, et l’avant-garde la plus audacieuse. Objet esthétique pur, conçu pour exprimer la beauté des arts – de tous les arts –, il constitue une expérience esthétique à son tour unique. Film présentationnel et qui s’affiche comme tel, il multiplie les hommages – à Lafcadio Hearn, à Aizu Yaichi 会津 八一 ; à l’art japonais et à l’art occidental ; aux histoires de fantômes et au théâtre classique. Il affiche son dispositif, mais, parfaitement conçu, il le garde sous contrôle.

Le film a été fatal à la carrière de son réalisateur, mais sans doute ne le regrettait-il pas – car il est parvenu à faire exactement ce qu’il souhaitait. La richesse thématique et esthétique du film témoigne en sa faveur. C’est un sommet de la carrière de Kobayashi Masaki, du cinéma japonais, du cinéma tout court.

[1] La bibliographie concernant Takemitsu Tôru est abondante. Dans le cadre de ce dossier, outre les développements assez étendus contenus dans Prince Stephen, A Dream of Resistance, op. cit., qui portent donc sur le travail accompli pour Kobayashi Masaki, nous nous référerons essentiellement aux articles suivants : Fauvel Philippe, « L’ouïe film de Toru Takemitsu », Vertigo, vol. 2, n° 34, 2008, pp. 8-11 ; Langlois Philippe, « Musique contemporaine et cinéma : panorama d’un territoire sans frontières », Circuit, vol. 26, n° 3, 2016, pp. 11-25 ; Tamba Akira, « Présentation générale », in L’Esthétique contemporaine du Japon : théorie et pratique à partir des années 1930, sous la direction de Tamba Akira, Paris, CNRS Éditions, 2002, pp. 9-18 ; et Tamba Akira, « Système de composition psychophysiologique au confluent de deux traditions musicales », in L’Esthétique contemporaine du Japon : théorie et pratique à partir des années 1930, op. cit., pp. 109-122.

[2] Cf. Prince Stephen, A Dream of Resistance, op. cit.

[3] Cf. Prince Stephen, A Dream of Resistance, op. cit., p. 216.

[4] Nous l’avions déjà relevé, mais on peut supposer que Kurosawa Akira s’en souviendra pour la scène-clef de Ran, sur une musique de… Takemitsu Tôru.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)