The Horror in the Museum, de H.P. Lovecraft

LOVECRAFT (H.P.), The Horror in the Museum and other revisions, foreword by August Derleth, Sauk City, Wisconsin, Arkham House, 1970, 383 p.

H.P. Lovecraft, s’il était issu d’une « bonne famille » de la bourgeoisie de Providence (louchant même un peu sur l’aristocratie du côté maternel), n’a jamais véritablement roulé sur l’or, et tenait même, peu ou prou, du déclassé dans ses dernières années. Le gentleman de Providence – parce que gentleman ? – n’a jamais trouvé de travail en dehors de l’écriture (ce qui, à vrai dire, me le rend peut-être d’autant plus sympathique…), quand celle-ci ne lui permettait guère de subsister. Il s’est donc retrouvé à rogner sur le capital familial, avec de plus en plus de difficultés – ou sur les revenus de son épouse Sonia Greene, durant leur bref mariage. Côté activités rémunérées, il ne pouvait donc guère compter que sur deux choses : ce qu’on lui payait pour ses textes « personnels » ici ou là (mais notamment dans Weird Tales, or le fameux pulp payait au mieux à publication et non à acceptation – et était loin d’accepter systématiquement ce que Lovecraft soumettait, peut-être plus particulièrement dans les dernières années, ce qui tendait à déprimer quelque peu l’auteur, voire l’incitait à baisser carrément les bras…), et les maigres revenus que lui procuraient ses travaux dits, parfois bien pudiquement, de « révision ».

En anglais, on parlait alors (et peut-être toujours, je le suppose du moins) de « ghost-writing », ce qu’on peut trouver d’un étonnant à-propos concernant Lovecraft ; mais il est vrai qu’en France on le qualifierait plus ou moins de « nègre » (en fonction de sa part de travail), ce qui ne manque vraiment pas de sel…

Quoi qu’il en soit, Lovecraft a consacré beaucoup de temps à ces révisions (bien trop, à en croire certains, qui imputent à cette masse de travail un poids déterminant dans l’amoindrissement quantitatif de sa production de fictions « personnelles »). Dans bien des cas, le terme pouvait apparaître juste – le travail de Lovecraft consistant alors en une sorte de préparation de copie plus ou moins étendue, où il s’agissait avant tout de redresser une grammaire bancale et une orthographe approximative… Parfois, cependant, la révision devenait authentique « réécriture », à des degrés divers – notamment, comme de juste, pour ce qui est des textes « weird » dont il avait fait sa spécialité. Ce sont des récits de ce genre qui sont compilés dans The Horror in the Museum, l’anthologie essentielle en la matière, qui n’a cependant aucune ambition d’exhaustivité : on trouve des « révisions » passablement étendues ou des « collaborations » au-delà – je ne vise bien sûr pas ici les prétendues « collaborations posthumes » d’August Derleth, qui n’ont absolument rien de « collaborations »… – et même des travaux de nègre de la première à la dernière ligne, comme « Imprisoned with the Pharaohs » (aussi connu sous le titre « Under the Pyramids »), texte signé Houdini, mais dont le fameux magicien n’a pas écrit la moindre ligne.

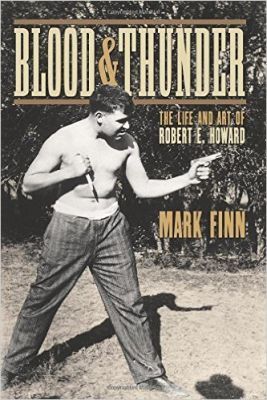

Or The Horror in the Museum, au-delà de la seule qualité des textes le composant (variable, disons…), permet de bien prendre en considération la portée des « révisions » effectuées par Lovecraft – qui, dans un geste peut-être arrogant, éventuellement joueur aussi, s’appropriait tout bonnement certains des textes qui lui étaient soumis, pour les remanier de fond en comble et y glisser des thèmes ou même un lexique assurément personnels ; on trouve dès lors très régulièrement dans ce volume un ensemble de références propres à l’auteur, ainsi des allusions à des entités extraterrestres ou « divines », à des lieux perdus, à des livres maudits, qui empruntent directement à son œuvre personnelle, ou piochent à l’occasion dans les apports « mythiques » de ses petits camarades, tels Clark Ashton Smith ou Robert E. Howard – participant ainsi pleinement de la nébuleuse qualifiée ultérieurement par Derleth de « Mythe de Cthulhu », de manière assez audacieuse, et jouant sans doute à fond d’un certain « effet de réel », la multiplication des allusions « mythiques » sous des plumes différentes grossissant le canular à base de pseudo-mythologie et de crypto-bibliophilie…

Certes, l’implication de Lovecraft pouvait être très variable dans ces différents textes : mentionné comme « coauteur » pour les deux premiers récits compilés, mais sous pseudonyme (Winifred V. Jackson signant Elizabeth Berkeley, et Lovecraft signant Lewis Theobald, Jun.), il en a pourtant assuré l’essentiel a priori (à partir de rêves de sa « collaboratrice ») ; mais son nom n’apparaît plus par la suite, alors qu’il était régulièrement au moins un coauteur, voire l’unique responsable du texte définitif (ainsi, « The Mound », la plus ambitieuse novella du lot, a été entièrement écrite par Lovecraft à partir d’un unique paragraphe qui lui avait été soumis par « l’auteure », Zealia Bishop…). Dès lors, on peut probablement, sans trop de risque d’erreur a priori, insérer ces textes en apparence un peu à part dans l’ensemble plus vaste des œuvres de fiction de Lovecraft. Elles en constituent certes un pan discret, surtout au regard des « grands textes » de la dernière décennie de l’auteur en gros – mais on aura l’occasion de voir que certains de ces récits méritent pleinement d’être envisagés comme tout aussi importants dans la carrière littéraire de Lovecraft que les récits « mythiques » qu’il signait.

Après, oui, ils sont d’une qualité « variable »… Mais l’appréciation dépend sans doute, au moins en partie, des inclinations de tout un chacun, comme de juste : parallèlement à cette relecture – je n’avais pas touché aux « révisions » de Lovecraft depuis bien des années, j’en avais presque tout oublié à vrai dire –, je lisais l’essai de S.T. Joshi intitulé The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, dont je vous causerai sous peu ; le fameux exégète lovecraftien n’est pas exactement un tendre, de manière générale… Rien d’étonnant, sans doute, à ce qu’il s’y montre très sévère à l’encontre de certains de ces textes ; mais, s’il en est qui le méritent bien, à l’évidence, en bien des occasions j’ai développé un avis différent, voire carrément opposé, à celui de l’éminent critique…

Décortiquons donc la chose. Comme dit plus haut, les deux premières nouvelles de The Horror in the Museum (a priori les plus vieilles, et très brèves par ailleurs) sont cosignées (cette édition mentionne « H.P. Lovecraft and Elizabeth Berkeley », ce qui est pour le moins étrange – le pseudonyme employé par Lovecraft n’est donc pas retenu, mais c’est pourtant le cas de celui de Winifred V. Jackson…). Ce sont pour l'essentiel des visions hallucinées, à peu près dénuées de récit à proprement parler… « The Crawling Chaos » (1920/1921 ; l’expression est employée pour elle-même, sans lien avec Nyarlathotep), avec son délire sous opium, louche lourdement sur les récits « dunsaniens » des « Contrées du Rêve », avec un zeste finalement discret de « décadence », tandis que « The Green Meadow » (1918/1919), pour être avant tout onirique là encore, est enrobée dans un dispositif pulp qui sonne faux, au-delà de la fascination qu’il était censé susciter, et qui, du coup, ne convainc pas ; dans les deux cas, j’ai trouvé ça d'un ennui mortel...

On passe alors à deux textes signés Sonia Greene (avant qu'elle n'épouse Lovecraft). J'aime bien « The Invisible Monster » (aussi connu sous le titre « The Horror at Martin’s Beach »), et j'en avais conservé, après toutes ces années, l'image très forte quand bien même passablement absurde de ces hommes affolés au dernier degré, tirant vainement sur une corde qu'ils ne peuvent pas lâcher, tandis que la grosse bébête maritime (et invisible, donc) à l'autre bout les attire, minute après minute, jusqu'à la noyade inévitable... Un beau cauchemar en tant que tel, qui n'avait probablement pas besoin du semblant de pyrotechnie qui conclut la nouvelle. Le cas de « Four o'clock » est différent (et l’implication réelle de Lovecraft fait débat, on a pu dire que cette nouvelle était entièrement le fait de madame) ; c’est un récit fantastique plus commun, où le motif classique de la vengeance post-mortem dégénère à nouveau dans une sorte de vision hallucinée, qui m'a laissé passablement froid...

On en arrive au cas de Hazel Heald – cliente assidue de Lovecraft en l'espèce, cinq nouvelles signées de son nom figurent dans le présent recueil (soit bien plus que pour tout autre « auteur ») ; elles ont toutes été écrites/révisées entre février 1932 (dans la bibliographie lovecraftienne, cela correspond à l’achèvement de « The Dreams in the Witch House ») et août 1933 (rédaction de « The Thing on the Doorstep »). Elles ne sont cependant pas toutes présentées d’un bloc dans ce recueil, mais je vais pour ma part les rassembler.

Pour ce qui est de « The Man of Stone » (la plus ancienne de ces nouvelles, semble-t-il), une note de cette édition précise que l'apport de Lovecraft a été très limité – la nouvelle, à certains égards, serait donc livrée à titre de comparaison... Cela dit, le gentleman de Providence, même dans ces conditions, ne se prive pas de glisser des allusions à son « Mythe », passablement gratuites d'ailleurs (surtout des références au Livre d'Eibon, création de Clark Ashton Smith)... Ce qui est probablement un peu gonflé, mais on aura l’occasion d’envisager d’autres cas tout aussi éloquents. Sinon, cette histoire d'un sculpteur devenu statue n'est pas désagréable, même si passablement « artificielle » : la première partie, enquête de deux camarades, est assez amusante ; puis on trouve le journal du meuchant, sorte de savant fou mais présenté comme dernier rejeton d'une lignée de sorciers, et c'est d'une pertinence variable – la fin est relativement amusante là encore, ceci dit... Anecdotique sans doute.

« Winged Death », qui joue à nouveau mais plus encore du journal intime révélant tout (à peine entouré d'un bref prologue et d'un tout aussi bref épilogue), m'a plutôt amusé : c’est une histoire de vengeance et re-vengeance, jouant là encore de l'ambiguïté entre science (mais particulièrement outrée…) et fantastique le plus improbable – avec ses mouches tueuses, et plus puisque affinités ; la nouvelle, dans sa deuxième moitié en tout cas, a sans doute quelque chose de grotesque, dans tous les sens du terme, prêtant probablement à rire au moins autant qu'à frissonner, et sans doute bien davantage, mais ça passe sympathiquement de toute façon. Pour moi – pour Joshi, la nouvelle est parfaitement ridicule... Pour ce qui est des allusions au « Mythe », je n'en ai relevé qu'une, plus que jamais en forme de clin d’œil, mais sans doute plus à sa place que dans « The Man of Stone ».

On trouve plus loin deux autres textes signés Hazel Heald. Et tout d’abord « The Horror in the Museum », ledit musée étant un truc de mannequins de cire, façon Musée Grévin, ou surtout Madame Tussaud – cité, l’action se déroule d’ailleurs à Londres. Sauf que ces inquiétantes et dérangeantes figures d’un art pervers et décadent ne sont pas ce que l’on croit – forcément… Plutôt bien aimé. À bien des égards, j’y vois une reprise de « Pickman's Model » en plus perturbant – l’insertion d’éléments « mythiques », et la folie des représentations tentaculaires et indicibles, plutôt que de « simples » goules en plein festin, fonctionnent plutôt bien. Pour Joshi, par contre, c’est un texte calamiteux, et probablement une parodie de ce que deviendra le « Mythe de Cthulhu » via Derleth (notamment du fait du caractère « divin » de Rhan-Tegoth)... et c’est même, à l’en croire, cette dimension « pas sérieuse » qui sauve (presque ?) le texte !

« Out of the Eons », qui prend aussi place dans un musée, mais d’archéologie cette fois, est nettement moins convaincant à mes yeux… là où Joshi y voit plutôt une réussite. Décidément… Plus encore que le précédent, ce récit est émaillé d’allusions au « Mythe » – voire carrément saturé : Lovecraft utilise surtout le Nameless Cults, ou Black Book, de Von Junzt, inventé par Robert E. Howard (sauf erreur il n’apparaît pas ici sous le titre, mal germanisé par Derleth, Unaussprechlichen Kulten, contrairement au récit précédent), qui est au cœur de l’intrigue et longuement commenté – sans doute trop longuement, via un peu probable chapitre préhistorique sinon pré-humain… Cette histoire de momie originaire de Mu et « étonnamment bien conservée », de même que le sont, faut-il croire, les cultes impies du continent englouti (plutôt ambigus, d’ailleurs – on oscille entre le terrible Ghatanothoa et un sectateur de Shub-Niggurath qui lui est hostile ; sachant que notre chèvre adorée y est finalement abordée sous un jour plutôt positif ! En fait, on peut presque y voir un de ces « dieux favorables aux humains qui feront délirer Derleth, note Joshi, pour qui c’est cependant la meilleure des cinq nouvelles signées Hazel Heald ici compilées…), cultes auxquels se livrent encore peu ou prou officiellement toute une cohorte de dégénérés du Pacifique (qui semblent avoir littéralement envahi la bonne ville de Boston où se déroule l’histoire), cette histoire donc est bien trop bavarde et finalement guère crédible dans ses divers développements – à mon sens tout du moins. J’y vois un « digest » du « Mythe », plus ennuyeux qu’autre chose… Pour l’anecdote, dans le registre des allusions, j’en note qui m’ont un peu étonné, puisque ne renvoyant pas, comme d’habitude, à des lieux, « dieux » ou livres, mais à de simples personnages (il y a d’autres cas, cependant, comme Wilmarth, issu de « The Whisperer in Darkness », qui apparaît aussi dans At the Mountains of Madness, certes) : Lovecraft glisse dans ce texte des références à « Through the Gates of the Silver Key », récit coécrit avec E. Hoffmann Price – on y trouve en tout cas les personnages de Swami Chandraputra ainsi que d’Étienne-Laurent de Marigny (attention, Brian Lumley à l’horizon ?).

Reste, plus loin, une cinquième et dernière nouvelle (la dernière à avoir été révisée) signée Hazel Heald, et intitulée… « The Horror in the Burying Ground » (oui, les titres se répètent un peu). Rien à voir avec tout ce qui précède ou presque, et absolument rien de « mythique » en tout cas ; cette histoire de morts qui ne le sont peut-être pas vraiment au moment de les enterrer louche probablement sur Poe – enfin, j’en ai l’impression, en tout cas. C’est passablement glauque, ce qui fait toujours plaisir, mais sans doute trop bavard… Cela dit, pour Joshi, c’est avant tout un texte assez clairement parodique (notamment de « The Dunwich Horror » pour le cadre – or on sait combien Joshi ne porte guère dans son cœur cette fameuse nouvelle de Lovecraft…), et il y a probablement un peu de vrai là-dedans… Bon, c’est à débattre. Je relève cependant un autre point, qui m’a plutôt étonné, et c’est le style : le récit a beau être à la troisième personne « objective », il tend, juste un peu mais quand même, vers une certaine familiarité plutôt rare chez Lovecraft (rien à voir avec les éventuellement très longs inserts bouseux dans une narration globale à la première personne le cas échéant, avec un classique « narrateur érudit » qui écoute et rapporte ; en l’espèce, d’ailleurs, ici aussi les bouseux prennent à l’occasion la parole – s’interrompant ici, se reprenant là, etc. –, pour un degré supplémentaire de registre familier). Bizarre – mais probablement pas plus convaincant que ça. Notons enfin qu’on y trouve plusieurs références à des personnages issus d’autres nouvelles.

C.M. Eddy, Jr., était lui aussi un client assidu de Lovecraft – on en a d’ailleurs reparlé il y a peu, pour son rôle dans The Cancer of Superstition, et il a commis d’autres choses encore (dont un « Ashes » a priori pas glorieux, je vous en causerai assez vite). Trois nouvelles de la présente anthologie sont publiées sous son nom.

« The Loved Dead » tient probablement plus de l’horreur que du fantastique. On pourrait sans doute qualifier ce texte de « décadent », j’imagine. L’histoire d’un nécrophile virant serial-killer… C’est extrêmement sordide, à un point qui m’a étonné, à vrai dire. C’est en même temps ce qui pourrait faire l’intérêt du texte. Hélas, c’est aussi très lourd formellement… L’adjectivite y est particulièrement redoutable – trait communément associé à Lovecraft, mais je ne me sens tout de même pas d’établir les responsabilités, là, comme ça. La fin, par ailleurs, tombe quelque peu dans le travers (récurrent dans ce recueil) de « Dagon », avec son narrateur qui écrit jusqu’à la dernière seconde – c’est moins improbable, tout de même, mais bon… Cela dit, ce texte est peut-être le plus intéressant des trois – aïe…

« Deaf, Dumb and Blind » part pourtant d’une chouette idée : confronter à l’horreur un homme (un écrivain) complètement coupé du monde sur le plan sensoriel (puisque sourd, muet et aveugle, donc, mais aussi impotent, histoire de) ; et pourtant…. Oui, ça aurait pu donner quelque chose. Le problème est que c’est très bavard… et que ça tombe finalement à plat – le chouette matériau n’est pas très bien servi, du coup… Là encore, un type qui écrit sur sa machine jusqu’à la toute dernière seconde ; ça se justifie mieux… mais ça ne fonctionne pas.

Quant à « The Ghost-Eater », je doute qu’on puisse y trouver le moindre intérêt, franchement… Ça part du cadre très cher à Lovecraft de la maison isolée dans un coin paumé de la Nouvelle-Angleterre – cadre idéal pour de l’horreur à l’en croire, peu ou prou théorisé dans « The Picture in the House », mais qu’on retrouve aussi dans « The Lurking Fear », par exemple. Problème : si Lovecraft, dans ces deux textes, parvient effectivement à tirer des frissons du lecteur, en y adjoignant les thématiques du cannibalisme et de la dégénérescence (et ce en dépit de la structure en épisodes du second texte, qui débouche un peu trop sur de l’artifice, trouvé-je), la nouvelle signée C.M. Eddy, Jr., se contente pour sa part d’y greffer une histoire de fantôme ultra-banale, même pas épicée par le semblant de lycanthropie qu’on y rajoute pour le fun. Très convenu, et au-delà du médiocre… Je n’ai pas repéré d’inserts « mythiques » dans ces trois récits.

On trouve ensuite un texte très différent des précédents, et à vrai dire tout autant des suivants, « ‘‘Till All the Seas’’ », signé Robert H. Barlow. C’est la seule nouvelle de Barlow dans ce recueil, mais pas la seule pour laquelle il a bénéficié de l’assistance de Lovecraft, il y en a eu d’autres, éventuellement dénichées ou identifiées comme telles plus tard : « The Hoard of the Wizard-Beast » et « The Slaying of the Monster », et surtout « The Night Ocean », longtemps présentée comme étant, sinon du seul fait de Lovecraft (ce que ses premières éditions françaises laissaient croire, il me semble ?), du moins majoritairement l’œuvre du gentleman de Providence – hypothèse réévaluée avec l’avancement de la recherche. Il faut aussi mentionner la collaboration blagueuse « The Battle That Ended the Century »… ainsi qu’un « Collapsing Cosmoses » inachevé, qu’on m’a signalé mais que je ne crois pas connaître ? Bon… Rappelons au passage que Lovecraft avait désigné ledit Robert H. Barlow pour être son exécuteur littéraire, rôle qu’il endossera effectivement après la mort du Maître – même si (je ne me souviens plus exactement des circonstances) August Derleth et Donald Wandrei récupèreront assez vite cette charge, via Arkham House. Mais bon : « ‘‘Till All the Seas’’ ». Différent, disais-je : c’est là en effet une nouvelle de science-fiction ; ou, pour ceux qui auraient la science trop chatouilleuse – ce qui pourrait bien inclure Lovecraft lui-même, à en juger par une note qu’il avait spécifiée à Barlow, reprise à la fin du texte dans cette édition –, du moins s’agit-il d’anticipation, et à très, très long terme. Pour une thématique infiniment lovecraftienne cependant : l’insignifiance de l’humanité au regard d’un cosmos indifférent (mais Barlow était semble-t-il sur la même longueur d’ondes de toute façon). On nous décrit ici la lente disparition de l’humanité, sur des milliards d’années, à mesure que (Terre et Soleil se rapprochant ?) la température ne cesse d’augmenter, au point d’assécher les mers et finalement tous les cours d’eau. La nouvelle décrit d’abord très froidement (si j’ose dire…) ce lent phénomène, avec une distance d’essayiste ; puis on suit brièvement le dernier des hommes… jusqu’à son trépas d’une affreuse ironie. J’aime beaucoup cette nouvelle un peu à part. Elle est parfaitement horrible, impitoyable, et riche en images fortes qui m’avaient traumatisé quand je l’avais découverte ado – en fait, je crois que ça fait partie des très rares textes qui m’ont véritablement fait faire des cauchemars… alors qu’il ne s’agit probablement pas d’un récit d’horreur à proprement parler. Le dernier cliché d’Ull, à la différence de ce pauvre animal, est impérissable, lui. Et là je vais encore faire des cauchemars. Pas d’allusions au « Mythe » dans ce texte à part (mais la topographie peut vaguement évoquer les « Contrées du Rêve »). Un bonus, par contre : une photo d’une page de la nouvelle de Barlow avec les très nombreuses annotations de Lovecraft en plein travail de révision – c’est assez éloquent…

Mais envisageons maintenant le cas de William Lumley (un drôle de bonhomme semble-t-il ; mais aucun lien avec « l’autre Lumley » a priori, c’est déjà ça), pour une nouvelle intitulée « The Diary of Alonzo Typer » (octobre 1935). Bon, passé une brève introduction, un journal, donc (avec un type qui écrit jusqu’à la toute dernière seconde au mépris de toute vraisemblance encore une fois… Cela dit, on m’a fait remarquer que nous sommes à l’ère de Twitter, hein). Et un conglomérat de thèmes et de procédés typiques même au-delà de ça : narrateur érudit, maison paumée dans la cambrousse (mais plutôt du côté de l’arrière-pays de New York que de la classique Nouvelle-Angleterre), non loin d’un village de dégénérés complets, avec de mystérieux cercles de pierres levées sur la colline voisine, rumeurs sur une lignée de sorciers, et la généalogie morbide qui va avec ; et en prime une bébête mystérieuse et invisible, et quelques allusions « mythiques » de bon aloi (surtout livresques et finalement pas trop envahissantes – on a lu bien pire, en tout cas). Ça fait beaucoup de choses d’un seul coup, peut-être – mais le vrai problème est qu’avec tout ça on s’ennuie quand même profondément… Pour Joshi, cette nouvelle ne brille relativement qu’en comparaison avec le premier jet affligeant de Lumley (dont je vous causerai sans doute prochainement)…

Continuons. Nous trouvons alors deux nouvelles signées Adolphe de Castro – un bien curieux personnage, et dont on sait qu’il était la bête noire de Lovecraft parmi ses clients de « révision »… ce qu’il avait d’ailleurs déjà plus ou moins été, quelques décennies plus tôt, pour un autre fameux auteur : ni plus ni moins qu’Ambrose Bierce (ils avaient été très proches, se sont brouillés, et notre tâcheron a plus ou moins fait son beurre de sa relation avec l’illustre auteur au décès mystérieux). Je vous renvoie, si jamais, au chouette article de Chris Powell dans Lovecraft Studies No. 36…

On commence donc avec « The Last Test », nouvelle révisée par Lovecraft en 1927… mais c’est une réécriture d’un texte de 1893 intitulé « A Sacrifice to Science ». Je m’attendais forcément au pire… et c’est peut-être pourquoi j’ai été (presque ? peut-être même pas…) agréablement surpris. La nouvelle est peut-être trop longue (c’est une des plus étendues du recueil, il n’y a que « The Mound » signée Zealia Bishop pour durer davantage), encore que j’ai en tête des exemples plus flagrants de ce défaut dans l’œuvre lovecraftienne, mais, surtout, sa fin est probablement calamiteuse, oui… Les dix ou quinze dernières pages sont pathétiques au dernier degré. Mais en fait, ça commence sérieusement à patiner quand apparaissent, tardivement mais quand même, des références largement inutiles au « Mythe de Cthulhu » naissant (on peut d’ailleurs noter que c’est dans ce texte qu’apparaissent – façon de parler, hein – pour la première fois Nug et Yeb, qu’on ne trouvera ultérieurement que dans des révisions, mais aussi Shub-Niggurath) ; le propos, à partir de ce moment-là, est de moins en moins assuré… Mais ce qui précède me paraît finalement plutôt correct, surtout eu égard à sa très mauvaise réputation : ce portrait d’un médecin de stature légendaire sacrifiant tout à la science (à moins que…) n’est pas inintéressant, au fond, notamment dans sa dimension éthique ; les éléments « médiatiques » sont même plutôt bien vus ; la vague romance (chez Lovecraft ?! Diantre…) au second plan, par ailleurs, est longtemps tout à fait tolérable (là encore, c’est à la fin que ça coince et pas qu’un peu)… Non, franchement, ça aurait pu être pire – et il y a incontestablement pire dans ce recueil.

Et par exemple « The Electric Executioner » (1929), qui est sans aucun doute une très mauvaise nouvelle – mal construite, et ennuyeuse voire carrément pénible. Je suppose qu’il y a une intention humoristique là-dedans – ou du moins je l’espère. Le fait est que cette mauvaise rencontre dans un train mexicain est hautement ridicule… Les quelques allusions « mythiques », plus incongrues que jamais, n’arrangent rien à l’affaire – au contraire, même. Et un chouia de remarques bien racistes pour le principe… Beuh. On passe.

Et on en arrive ainsi à Zealia Bishop, pour trois nouvelles où elle n’a semble-t-il pas fait grand-chose, et c’est peut-être bien un euphémisme… Trois nouvelles de qualité variable par ailleurs : on y trouve les deux meilleures de The Horror in the Museum – et la pire…

La première de ces nouvelles est « The Curse of Yig », « révisée » début 1928, et qui est assez étonnante – dans un sens tout à fait positif. Tout n’est sans doute pas parfait dans cette histoire à base de phobie des serpents, mais l’exploitation d’un folklore plus ou moins amérindien (retouché, disons) dans un cadre très bouseux, mais bien différent de celui, habituel, de la Nouvelle-Angleterre (nous sommes cette fois en Oklahoma – ou dans ce qui deviendra cet État), se montre finalement tout à fait convaincante. Et la nouvelle, dans son déroulé, est même parvenue à me surprendre – deux fois, bam, bam. Je suis sans doute bon client, hein, mais quand même. Une réussite, clairement. Pas d’allusions « mythiques » dans cette nouvelle (à moins de vouloir à tout crin insérer Yig lui-même dans le pseudo-panthéon lovecraftien, mais il n’est pas dit que ce soit très pertinent… à s’en tenir à cet unique texte – « The Mound » changera la donne).

Le niveau baisse avec « Medusa’s Coil » (« révisée » durant l’été 1930) ; c’est rien de le dire… Cette nouvelle est une calamité du début à la fin, un machin ni fait ni à faire à tous les points de vue. Même en étant très bon public, je doute qu’on puisse vraiment trouver le moindre intérêt à ce texte cent fois trop long et horriblement mal construit, à partir d’un prétexte bidon dégénérant dans une longue et improbable confidence au coin du feu – et peu importe qu’un des twists finaux (nombreux : en fait, la nouvelle accumule, sur les quinze ou vingt dernières pages en gros tout de même, les pseudo-climax qui tombent à plat, les italiques frénétiques n’arrangeant rien à l’affaire… et pas davantage les allusions au « Mythe ») vienne en définitive y apporter un semblant de justification qui ne justifie au fond rien du tout. Mais, évidemment, il y a la cerise sur le gâteau : le racisme ahurissant de la nouvelle, qui atteint ici des proportions consternantes. Passons, si l’on veut se montrer bon prince relativisant du fait du contexte ou truc, sur les tendres regrets émis à propos de la charmante civilisation du bon vieux temps de l’esclavage, ou sur les splendides tirades très-très-petit-nègre de la vieille sorcière du coin… Nous n’en restons pas moins en présence d’un texte dont le fin mot, et donc l’élément horrifique absolu destiné à vous faire ultimement et plus que jamais dresser les cheveux (de Méduse) sur la tête, est de révéler (oui, je SPOILE, mais à ce stade, hein)… que la femme que l’on croyait blanche était en fait une négresse ! Oui, quand même : Ceci Est La Peur. Et ceci est probablement un des plus gros, et peut-être même bien le plus gros, facepalm de toute la carrière littéraire de Lovecraft. Cela dit, précisons quand même, à la décharge du pauvre Grandpa Theobald, que cette « idée » figurait semble-t-il dans l’esquisse lapidaire de Zealia Bishop – il a obéi, quoi… Par ailleurs, cette édition de 1970 édulcore bizarrement – et maladroitement – la dernière phrase de la nouvelle, qui, du coup, n’emploie pas le mot « négresse » (alors qu’on y trouvait régulièrement « niggers » ou « darkies » auparavant), mais une périphrase qui n’arrange absolument rien et s’avère plus ridicule qu’autre chose (le texte original a été rétabli depuis). Un autre point à relever, peut-être : lors de ma lecture récente de Les Ombres de Canaan de Robert E. Howard, j’avais relevé l’idée importante, telle qu’exprimée par Patrice Louinet, du changement crucial qui, chez le pôpa de Conan, avait consisté à adopter un cadre sudiste pour ses récits d’horreur, se dégageant de l’abstraction antérieure ou de la Nouvelle-Angleterre plébiscitée par Lovecraft ; ce qui n’arrivera cependant que quelques années plus tard, et débouchera effectivement sur de bons à très bons textes. Ici, du coup, j’ai eu l’impression d’une tentative antérieure, de la part de Lovecraft (mais peut-être décidée par Zealia Bishop – c’est bien le cas pour l’Oklahoma dans les deux autres nouvelles signées par ladite), de délocaliser ainsi son horreur dans les plantations du vieux Sud… mais c’est avec beaucoup moins d’à-propos que l’Oklahoma susmentionné dans « The Curse of Yig » et « The Mound » ; en fait, c’est même une sacrée déroute… À l’occasion, je n’ai cependant pu m’empêcher de penser à ces récits howardiens, et notamment à « Les Pigeons de l’enfer » (il y a vraiment de ça dans l’introduction, notamment) ; sacré contraste pour ce qui est de la qualité, quand même…

Reste donc « The Mound », le plus long texte du recueil – et par ailleurs un dont on sait de source sûre qu’il est en fait entièrement de Lovecraft, qui l’a rédigé (et non « révisé ») en 1929-1930. Zealia Bishop lui avait semble-t-il fourni un unique paragraphe, parlant d’un tertre dans l’Oklahoma, « hanté, parfois par une femme »… Sur cette base pour le moins limitée et guère palpitante, Lovecraft a élaboré un récit très ambitieux traitant de civilisations pré-humaines, avec un zeste non négligeable d’utopie (quand bien même la décadence est au cœur du propos) ; autant dire qu’il s’agit, d’une certaine manière, d’une première exploration du thème, qu’on retrouvera bien sûr dans At the Mountains of Madness (roman rédigé en 1931) et « The Shadow out of Time » (novella de 1934-1935). Dès lors, ce récit mérite bien d’être considéré comme un des grands textes de Lovecraft, illustrant la forme la plus achevée du « Mythe de Cthulhu » (notre poulpe adoré, sous le nom « Tulu », y est d’ailleurs régulièrement évoqué ; j’ai même l’impression que c’est là le texte où il est le plus mentionné après « L’Appel de Cthulhu » ; et pourtant ces diverses allusions s’intègrent bien dans le récit, et on n’y voit donc pas un abus de citations gratuites, comme trop souvent – la tendance au catalogue de noms incongrus ne parasite pas ce texte), où la dimension science-fictive est essentielle, qui joue autant voire plus sur l’émerveillement que sur la terreur des textes antérieurs. Cette novella n’est probablement pas sans défaut (la fin est au mieux terne – et constitue d’ailleurs presque un renversement de la catastrophique conclusion de « Medusa’s Coil », nouvelle postérieure, au sens où on est ici censément horrifié par le fait qu’un châtiment terrible a été infligé « à un Blanc ! »), mais l’introduction, pour être classique, est angoissante à souhait, et le plus gros de la novella – le rapport de l’explorateur espagnol du XVIe siècle Panfilo de Zamacona – fonctionne très bien. Le texte, hélas, a connu le même sort que ses prolongements plus tardifs : il a été refusé par Weird Tales, sans doute pour la même raison, à savoir qu’il était trop long et impossible à découper correctement pour une publication en serial ; pire encore, il ne sera en fait publié qu’après la mort de Lovecraft (contrairement aux deux autres récits cités, qui paraîtront finalement dans Astounding avant la date fatidique)… « The Mound » n’avait d’ailleurs semble-t-il même pas circulé au préalable auprès des correspondants du gentleman de Providence (contrairement à beaucoup d’autres de ses textes). Quoi qu’il en soit, et bien que « dissimulé » dans la masse des « révisions », « The Mound » fait à n’en pas douter partie des textes les plus importants de Lovecraft. Et c’est, à n’en pas douter, le texte le plus ambitieux et enthousiasmant de The Horror in the Museum.

La dernière nouvelle du recueil, « Two Black Bottles », signée Wilfred Blanch Talman, contraste sacrément avec « The Mound »… Cette brève nouvelle, publiée dans Weird Tales en 1927, est d’une extrême banalité – évoquant à sa manière un scénario typique de L’Appel de Cthulhu, aurais-je envie de dire : l’oncle mystérieux qui décède, le naïf citadin qui vient toucher l’héritage dans un village d’ultra-bouseux, des rumeurs sur des adorateurs du diable (mais pas d’allusions « mythiques » ici) se mêlant à une généalogie morbide, des morts qui ne le sont peut-être pas tout à fait… Bouh. On s’ennuie, et pas qu’un peu – d’autant que le texte, pourtant concentré, se montre péniblement confus…

Le bilan de ces « révisions » n’est sans doute pas très fameux, globalement ; si l’on y trouve de bons textes (voire très bons dans le cas de « The Mound »), beaucoup d’autres, et probablement bien davantage, se montrent au mieux médiocres, au pire carrément mauvais… Pour autant, cet aspect étonnant de la carrière littéraire de Lovecraft ne doit pas être négligé, tant il s’est accaparé ses commandes pour livrer quelque chose, parfois, qui lui tenait profondément à cœur (il y a certes des exceptions, des épisodes douloureux…). Et, au-delà du pur plaisir de lecture procuré par les meilleurs de ces textes, le fait est que l’ensemble du recueil a quelque chose d’un « document » utile à l’appréhension du corpus lovecraftien, autant que du bonhomme lui-même – forçat de l’édition, et parfois génial faussaire…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)