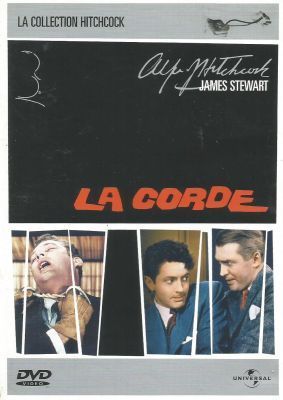

La Corde, d'Alfred Hitchcock

Réalisateur : Alfred Hitchcock

Titre original : Rope

Année : 1948

Pays : États-Unis

Durée : 80 min.

Acteurs principaux : James Stewart, John Dall, Farley Granger…

Le cinéma d’Hitchcock avait entre autres ceci de formidable qu’il pouvait conjuguer divertissement populaire de qualité et audaces techniques tenant peu ou prou de la virtuosité pure et simple, voire de l’expérimentation. La Corde, film américain de 1948 – par ailleurs le premier film en couleur d’Hitchcock, mais aussi sa première collaboration avec James Stewart (probablement mon acteur hitchcockien préféré, qu’on retrouverait ultérieurement dans Fenêtre sur cour, la deuxième version de L’Homme qui en savait trop ainsi que Sueurs froides). – en est un témoignage éloquent.

Adaptation d’une pièce de théâtre de Patrick Hamilton, laquelle était inspirée d’un fait-divers sordide, La Corde adopte un dispositif technique reproduisant la sensation d’un huis-clos sur scène (avec pourtant une intéressante distorsion temporelle – en dépit des apparences, nous ne sommes pas en « temps réel »). Il est en effet connu essentiellement pour cette ambition un peu folle – et peut-être un brin gratuite ? C’est à débattre, sans doute – de donner l’illusion d’un plan-séquence ultime, qui parcourrait l’ensemble du film. L’illusion, hein : le matériel de l’époque ne permettait pas de tourner 80 minutes de film d’un bloc, sans interruption. Hitchcock fait se succéder des plans de 10 minutes – la durée maximum de ses bobines – et s’amuse dès lors à faire ses raccords, par exemple, tandis qu’un personnage ou un meuble passe devant la caméra ; pour le spectateur conscient de cette approche, la détection des raccords a du coup quelque chose du clin d’œil complice. Le plus étonnant, cependant, est que le film comprend pourtant des « coupes franches » (sans même compter le plan extérieur du générique – occasion semble-t-il pour Hitchcock de faire son habituel caméo ; par la suite, cependant, on ne quittera plus l’appartement, scène unique du film), mais que le spectateur – peut-être d’autant plus qu’il se montre obnubilé par le dispositif du plan-séquence ultime ? – ne les remarque pas forcément, loin de là (au cours de ce visionnage, je n’en ai repéré qu’une seule, qui m’a beaucoup surpris…). Quoi qu’il en soit, la réalisation est de toute façon virtuose : au-delà de cette « triche » goguenarde, Hitchcock multiplie bel et bien les longs plans-séquences extrêmement complexes, où la mise en scène tient à certains égards de la chorégraphie, avec tous ces acteurs en mouvement permanent ; car Hitchcock ne se contente pas de fixer l’acteur en train de parler avec sa caméra : ses plans-séquences n’ont rien de si fainéant, et jouent avec une grande astuce, typique du réalisateur, du hors-champ, par exemple ; ou privilégient les objets symboliques sur les acteurs ; ou encore s’attardent sur le visage de tel ou tel personnage (mais notamment de celui incarné par James Stewart, ce qui affine son portrait et témoigne de sa perspicacité inquiète ; il en va de même, sans doute, pour Farley Granger, angoissé et irritable). C’est ainsi que Hitchcock parvient à sublimer son défi technique pour lui permettre d’exprimer au mieux son don pour le suspense.

On aurait tort, cependant, de s’arrêter à ce seul aspect formel : le film se montre astucieux bien au-delà, et son fond est brillant. Passé le plan de rue du générique, on entre dans un appartement new-yorkais cossu qu’on ne quittera plus. Et ça commence mal : on assiste à un meurtre en gros plan – un jeune homme est étranglé par deux de ses semblables, à l’aide d’une corde blanche. La victime se nomme David, et était (en théorie…) un ami des deux autres, Brandon (John Dall) et Philip (Farley Granger) – qui font très couple. Seulement voilà : Brandon, monstre d’égoïsme, de suffisance et de cynisme, a développé toute une théorie vaguement nietzschéenne (mais évoquant peut-être avant tout le Calliclès de Platon, en bon modèle d’élitisme amoral juvénile), distinguant au sein de l’humanité des forts et des faibles – le sort de ces derniers n’est d’aucune importance ; quant aux premiers, ils sont tout naturellement en mesure de revendiquer le crime comme un privilège de leur rang – car eux seuls sont en mesure, notamment, de faire du crime une œuvre d’art… Et c’est ainsi qu’il a pu persuader Philip de commettre avec lui l’assassinat du « faible » David, de manière totalement gratuite, et avec des prétentions artistiques qui laissent pantois….

Philip est instantanément touché par la gravité de son acte, et redoute bien vite d’être pris – ce soir-là, il boira plus que de raison… Brandon adopte une attitude bien différente : très content de son crime, il entend en renforcer l’aspect « artistique » en donnant une fête rassemblant des proches du mort, dans l’appartement même où le crime a eu lieu, et où se trouve le coffre dans lequel les deux comparses ont placé le cadavre de David – ils disposent même de la nourriture dessus ! Les allusions au drame, dès lors, ne manqueront pas dans la bouche de cet hôte arrogant, tandis que ses invités s’étonnent du retard du si ponctuel jeune homme… Brandon, en manipulateur cynique, donne par ailleurs bien des occasions de le détester encore davantage – ainsi dans son rapport avec la jeune fiancée de David et son ex, tous deux conviés à cette fête : Brandon se délecte de leur malaise…

Mais il y a encore un autre invité : Rupert Cadell (James Stewart – qui livre une interprétation très différente des personnages hitchcockiens qu’il sera amené à incarner ultérieurement), ancien professeur de ces jeunes gens et féru de philosophie, notamment nietzschéenne. En fait, l’approche du meurtre par Brandon est censée découler en droite ligne des thèses amorales du charismatique directeur. La conversation, inévitablement, en arrive à ce sujet : Rupert défend cette conception avec un certain humour provocateur, qui ne passe pas chez tout le monde, loin de là, mais l’invité turbulent est somme toute modéré en comparaison avec Brandon, qui, comme s’il cherchait à se justifier en obtenant à tout prix le soutien inconditionnel de son mentor, se livre pour sa part à une virulente diatribe qui met tout le monde mal à l’aise, et au premier chef le père de David (qui renvoie comme de juste au nazisme)…

Rupert est un homme perspicace, à l’évidence ; cette conversation, et quelques autres points de détail – en rapport notamment avec le très nerveux Philip –, lui font bientôt soupçonner quelque chose d’anormal. Sans doute, pendant un bon moment, n’ose-t-il y croire – mais il enquêtera bien à sa manière, tirant parti de sa finesse comme de son aura, afin de comprendre ce qui s’est au juste passé… et affronter ainsi les démons qu’il a pu susciter sans en avoir conscience, ses élèves régurgitant ses enseignements philosophiques mal compris (car pris au pied de la lettre ? ou trop bien compris, peut-être ?) pour le pire. C’est à bien des égards un jeu du chat et de la souris, très pervers, délicieusement pervers, opposant Rupert et Brandon – mais, comme le dit à un moment fatidique Philip, on ne sait guère qui est le chat, et qui la souris… Viendra pourtant le moment de la confrontation, la révélation de l’horreur de la scène, renforçant encore le cynisme malsain de la « fête ». Et Rupert stupéfait demandera enfin à l’odieux Brandon ce qui a bien pu le convaincre qu’il faisait lui-même partie de l’élite privilégiée qu’il chérit tant, quand sa victime ne pouvait être qu’un « inférieur »…

La Corde a quelque chose de fondamentalement cruel en même temps que sordide, et instille ainsi tant le malaise que le suspense, avec toute la virtuosité qu’on est en droit d’attendre du Maître. Le script bavard – à la lisière du dialogue philosophique, peut-être, peut-être pas – est bien utilisé, au service de l’échafaudage vicieux au cœur du film. Mais les répliques peuvent aussi se montrer étonnamment spirituelles, voire drôles – ainsi quand Hitchcock s’amuse à renvoyer à sa carrière et à ses acteurs – en l’espèce Cary Grant (ce qui ne manquait pas de sel avec James Stewart à l’écran, mais personne ne pouvait alors le savoir… Il en va de même pour la mention de James Mason !) et Ingrid Bergman pour l’excellent Les Enchaînés…

Sans aller jusqu’à faire de La Corde un des tout meilleurs Hitchcock – il a tourné tant de merveilles ! –, on lui reconnaîtra donc sans l’ombre d’un doute (aha) une grande qualité, dépassant la seule virtuosité technique pour laquelle on le cite avant tout.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20190409%2Fob_727fc2_maisons.png)

/image%2F1385856%2F20190307%2Fob_68da64_nobi-00.png)

/image%2F1385856%2F20190302%2Fob_1b1711_lords-of-chaos.jpg)

/image%2F1385856%2F20181113%2Fob_fac141_daredevil-03.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)

Commenter cet article