Pub copinage : "L'Univers, la Vie, l'Homme", de Henry de Lumley (dir.)

LUMLEY (Henry de) (dir.), L’Univers, la Vie, l’Homme. Émergence de la conscience, Paris, CNRS Éditions, 2012, XI + 257 p.

Hop.

LUMLEY (Henry de) (dir.), L’Univers, la Vie, l’Homme. Émergence de la conscience, Paris, CNRS Éditions, 2012, XI + 257 p.

Hop.

HILSENRATH (Edgar), Nuit, [Nacht], traduit par Jörg Stickan et Sacha Zilberfarb, Paris, Attila, [1964, 1976] 2012, 554 p.

Hop.

PAASILINNA (Arto), Le Potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison, [Hirttämättomien lurjusten yrttitarha], traduit du finnois par Anne Colin du Terrail, Paris, Denoël, coll. & d’ailleurs, [1998, 2010] 2011, 346 p.

Cela faisait déjà pas mal de temps que je voulais lire quelque chose d’Arto Paasilinna. On m’en avait loué plusieurs titres, dont Le Cantique de l’apocalypse joyeuse, qui avait du coup rejoint ma volumineuse commode de chevet. Mais c’est finalement avec ce dernier roman traduit en date (sauf erreur) que j’ai pris contact avec l’auteur finlandais. Hasards du calendrier, déterminisme de l’organisation scientifique de la pile à lire, chouette titre, thématique intéressante : autant de raisons qui ont fait que je me suis lancé dans la lecture de ce Potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison.

Le héros en est l’inspecteur principal de la Sécurité nationale Jalmari Jyllänketo, envoyé en mission aux confins de la Laponie, dans l’ancien kolkhoze de l’Étang aux Rennes, sous la couverture d’un contrôleur d’agriculture bio. En effet, des rumeurs courent sur la mystérieuse organisation de cette ferme d’un genre bien particulier, produisant herbes aromatiques, sapins de Noël et champignons, et l’on parle notamment de disparitions…

Jalmari Jyllänketo ne tarde pas vraiment à découvrir la vérité : sous la direction énergique de la patronne Ilona Kärmeskallio, les champignonnières de la mine du Lac Sauvage (la plus profonde de Finlande) abritent en fait un camp de travail forcé, où de gros truands comme de petits malfrats qui ont échappé aux griffes de la justice sont condamnés à une peine de durée variable en fonction de leur conduite et de l’abomination de leurs crimes.

Mais tout cela est bien loin de choquer notre inspecteur principal, qui trouve cette organisation plutôt sympathique en définitive. D’autant qu’il n’a d’yeux que pour la fille de la patronne, la jolie horticultrice Sanna Saarinen, aux petits soins pour lui. Aussi prétend-il n’avoir rien trouvé d’étrange dans ses rapports à la Sécurité nationale, et devient-il même un membre de la communauté de la ferme à titre bénévole, allant jusqu’à participer aux enlèvements (un sataniste norvégien par-ci, une cinquantaine de Hell’s Angels par-là…) qui fournissent la mine en travailleurs malgré eux.

Objectivement, Le Potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison ne manque pas d’atouts : réflexion originale sur la justice et la répression, et leur signification profonde, thématique qui ne manquait pas de m’intéresser, il a l’intelligence de ne jamais trop appuyer de point de vue en se répandant en invectives contre ce système de « camp de concentration » que l’on ne peut bien entendu que trouver atroce ; la critique est donc subtile, d’autant que le personnel de l’ancien kolkhoze est dans l’ensemble fort sympathique (la patronne exceptée). À ce compte-là, le roman tient dans l’ensemble ses promesses, et sa lecture ne constituera pas une perte de temps.

Pourtant, je ne peux que m’avouer déçu par Le Potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison dont, il est vrai, j’attendais beaucoup ; et, au final, je n’en retire qu’une impression mitigée, voire franchement médiocre…

Un premier problème, de taille, concerne la suspension d’incrédulité : certes, il s’agit dans un sens d’une fable, genre qui n’implique pas le même « réalisme » que bien d’autres ; mais voilà, on a quand même du mal à y croire, à la trame générale comme à certains événements qui la composent, notamment les plus absurdes et/ou kafkaïens ; et, mine (aha) de rien, ça pose problème, et nuit quelque peu à la pertinence de la réflexion – sans l’annihiler pour autant, ceci dit.

Non, le vrai problème est ailleurs : malgré la réflexion intéressante qu’il propose, malgré ses personnages sympathiques, le roman ne parvient à susciter chez le lecteur qu’un léger ennui, poli mais non moins pénible. Contrairement à ce que prétend la quatrième de couverture (forcément…), Le Potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison n’est pas vraiment drôle – la plupart des traits humoristiques tombent à plat, il n’y a guère que quand l’auteur fait résolument dans l’excès caricatural que cela marche un tantinet – et il n’est certainement pas haletant (quelle drôle d’idée ?).

Si l’on y ajoute un style dans l’ensemble assez terne, usant de procédés parfois un poil lourds – comme dans la désignation des personnages, systématiquement complète ou presque (« l’inspecteur principal Jalmari Jyllänketo », « l’horticultrice Sanna Saarinen ») et une certaine tendance à tirer à la ligne par endroits – l’épopée robinsonesque des deux amoureux suscités ne m’a guère semblé avoir d’autre but, si ce n’est qu’elle constitue un expédient aussi facile qu’improbable pour contourner une des nombreuses difficultés du roman liées à sa vraisemblance –, on se retrouve au final devant un roman plutôt mou et ennuyeux, bien loin de ce que l’on était en droit d’en attendre.

Le Potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison n’est donc pas complètement mauvais, mais je ne peux que m’avouer déçu au sortir de cette lecture (cela dit, je n’étais peut-être pas dans les meilleures dispositions pour l’apprécier véritablement…). Je compte bien lire d’autres romans d’Arto Paasilinna un de ces jours, mais espère en être davantage convaincu ; parce que là, il n’y a franchement pas de quoi s’extasier…

GORON (Marie-François) & GAUTIER (Émile), De Cayenne à la place Vendôme, introduction de Jean-Daniel Brèque, Encino, Black Coat Press, coll. Rivière Blanche – Baskerville, [1902] 2012, 282 p.

Voilà sans doute un des titres de la collection Baskerville que j’attendais avec le plus d’impatience. Il faut dire que la présentation qu’en faisait le directeur de collection Jean-Daniel Brèque était des plus alléchantes. Bagne de Cayenne, anarchistes fin de siècle, merveilleux scientifique… Tout cela sonnait fort bien à mes oreilles. Et donc, ni une, ni deux, hop : j’ai lu De Cayenne à la place Vendôme, premier tome de Fleur de bagne (qui en comptera trois).

Improbable duo que celui qui a présidé à la rédaction de ce roman. Marie-François Goron était en effet chef de la Sûreté, tandis que son compère Émile Gautier était anarchiste, à la grande époque des poseurs de bombes… Mais c’étaient deux amis d’enfance, ainsi que Gautier le raconte dans une jolie petite annexe au roman (qui permet, au passage, d’établir que, des deux, c’était indéniablement lui la plume – en plus du vulgarisateur scientifique), et c’est ainsi que ces deux hommes qui ont rempli les prisons chacun à sa manière se sont associés pour écrire Fleur de bagne. Le résultat, présenté comme « un ancêtre des techno-thrillers » (ce qui m’effrayait un peu tout de même, moi qui ne raffole guère – euphémisme – de ce genre), a ainsi gagné sa coloration toute particulière, faite d’expériences personnelles.

Un homme meurt au cours d’un voyage en train. Tout laisse supposer l’accident, mais la veuve n’y croit pas (à raison) : pour elle, son époux est la dernière victime en date du sinistre Gaston Rozen, escroc de haut vol, que tout le monde croit mort au cours d’une tentative d’évasion du bagne de Cayenne… Ce nouveau Rocambole, « incarnation du bandit moderne », aurait-il ressuscité ?

Eh bien, oui. Sous les traits de l’intrigant baron de Saint-Magloire, dernière étoile en date de la finance parisienne. On ne sait pas d’où il sort, ni d’où sort sa fortune, mais on ne s’en inquiète guère, et on admire le banquier ambitieux… sans se douter un seul instant de son lourd passé.

Après cette entrée en matière, le roman (ou faut-il plutôt parler de prologue ? c’est tentant…) est construit comme un long flashback, au cours duquel nous suivrons le périple improbable de Gaston Rozen, alias 883, alias le baron de Saint-Magloire. Une ignoble fripouille, portée par sa nature au mal (tout cela sent le « criminel-né » et autres idées développées à l’époque par les criminologues positiviste italiens), totalement dénuée de scrupules comme de morale en général, une sorte de Renart contemporain, anti-héros d’autant plus séduisant qu’il est détestable. Rien à sauver chez ce méprisable individu, et chaque étape de son évasion puis de sa « résurrection » ne fait que le confirmer.

Pour lui, les autres sont des proies ou des outils. Et, parmi ces derniers, figurent en bonne place, depuis Cayenne, les anarchistes qui sèment alors la terreur, poseurs de bombes et adeptes de la reprise générale, propagandistes par le fait plus ou moins illuminés, plus ou moins sincères. Deux, notamment, vont se retrouver associés à Rozen, qui leur joue le couplet du malheureux opprimé par la société : Bastien, gavroche des faubourgs parisiens à la jactance colorée et qui n’hésite pas à jouer du surin, et le génial professeur Sokoloff, idéaliste tenant quelque peu de Kropotkine, et qui aurait trouvé le moyen de fabriquer de l’or, la pierre philosophale à l’heure de la chimie moderne…

De Cayenne à la place Vendôme (on ne se prononcera pas encore pour l’ensemble de Fleur de bagne) a ainsi tout du roman-feuilleton d’époque d’autant plus palpitant qu’il se montre invraisemblable et, ben oui, rocambolesque. On se prend très facilement au jeu, et suit avec une gloutonnerie un brin perverse la carrière de notre pathétique « héros », qui accumule méfaits et coups de chance, au travers d’un long périple à travers l’Amérique du Sud, puis de retour en Europe.

La science alchimique de Sokoloff, présentée avec le plus grand sérieux – on sent derrière la patte du vulgarisateur – achève de donner au roman son charme très « Belle Époque », où le merveilleux scientifique autorise toutes les folies, d’autant qu’ici la morale ne sert certainement pas de garde-fou (car si Sokoloff est éminemment sympathique, il n’en est pas moins la dupe de Rozen, dont les plans pour l’avenir, en dépit de ses belles paroles, n’ont rien de commun avec la cause de la révolution anarchiste…).

Une réussite, donc… mais un peu frustrante. Comme je l’ai déjà noté plus haut, à bien des égards, De Cayenne à la place Vendôme n’est qu’un prologue, et l’on a hâte que l’histoire démarre véritablement… ce qui sera sans doute le cas dans le tome suivant, Pirates cosmopolites. Mais en attendant, on passe quand même un bon moment en compagnie de nos anarchistes, les vrais comme le faux.

On notera que le roman, assez court est complété par d’intéressantes annexes, dont l’une a déjà été citée. On s’arrêtera plus particulièrement sur « La Traque d’Eugène Allmeyer », récit tiré des Mémoires de Goron évoquant un fameux escroc de l’époque, spécialiste de l’évasion, qui n’a pas manqué d’inspirer les auteurs pour créer Rozen (même si l’on pourra noter une différence notable : Allmeyer, lui, n’était « qu’un » escroc, et ne s’est a priori jamais sali les mains du sang d’autrui, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un sbire). Et une friandise pour finir : un article très pittoresque et typique du Petit Journal narrant une révolte d’anarchistes à la Guyane, épisode qui a là aussi inspiré une scène du roman.

Une lecture fort sympathique, donc, mais qui demande une suite. Je lirai très prochainement Pirates cosmopolites et vous ferai bien entendu part de mes impressions.

PRICE (Robert M.) (dir.), Le Cycle de Shub-Niggurath, [The Shub-Niggurath Cycle], traduit de l’anglais par Philippe Poirier, Montiny-les-Metz, Oriflam, coll. Nocturnes, [1994] 1998, 279 p.

« Iä ! Iä ! Shub-Niggurath ! La Chèvre Noire des Bois ! Iä ! Iä ! La Chèvre aux Mille Chevreaux ! »

Tout amateur de Lovecraft et de lovecrafteries connaît nécessairement cette litanie ô combien récurrente. Iä ! Pourtant, Shub-Niggurath, dans les textes du Maître, n’apparaît guère que sous cette forme, et il y a un étonnant vide dans les récits du Mythe quant à cette figure pourtant célèbre, et c’est tout juste si l’on sait que ce Grand Ancien est associé à la fertilité et, bien sûr, à la forme caprine. Cela n’a pas empêché Robert M. Price de souhaiter rassembler une anthologie de texte consacrés à la Chèvre aux Mille Chevreaux, même si, comme on aura l’occasion de le constater, même chez les héritiers, celle-ci n’apparaît guère le plus souvent qu’en filigrane.

Passons donc sur la couverture atroce, contentons-nous de signaler que la traduction est au mieux et le plus souvent médiocre, au pire ignoble (l’introduction de Robert M. Price est tout bonnement illisible), et passons immédiatement aux textes.

L’anthologie s’ouvre sur trois récits que l’on dira « para-lovecraftiens », et donc à la limite du hors-sujet : seule la présence d’un démon caprin justifie leur présence ici, ce qui est un peu faible, tant l’image de ce genre de démons est répandue… « La Corne de Vapula » de Lewis Spence est ainsi un texte assez court et, disons-le, sans grand intérêt, sur une sorte de gargouille qui s’anime la nuit venue. On y préfèrera largement « La Chèvre démoniaque » de M.P. Dare, récit étonnamment lovecraftien jusque dans son outrance, et non dénué d’humour ; pas mal. Reste « La Chèvre de Glaramara » de J.S. Leatherbarrow, récit à la structure relativement complexe, mais qui tombe un peu à plat.

C’est – sans surprise ? – avec Ramsey Campbell et sa vallée de la Severn que l’on attaque vraiment le sujet. « Le Cristal lunaire » n’est au fond qu’un pastiche – pour ne pas dire plagiat – du « Cauchemar d’Innsmouth » à Goatswood, mais ça n’en est pas moins un récit très efficace, qui se lit tout seul.

« L’Anneau des Hyades » de John Glasby est nettement moins convaincant, et n’entretient qu’un rapport lointain avec Shub-Niggurath (le Grand Ancien de service est plutôt Hastur). Un récit onirique très convenu, sur lequel on pourra très légitimement faire l’impasse.

C’est ensuite à Robert M. Price de livrer sa version de Shub-Niggurath avec « Les Mille Chevreaux », nouvelle qui a pour ambition d’unir Sade à Lovecraft, et dont la conclusion n’est pas sans évoquer Society de Brian Yuzna. L’idée n’est pas forcément mauvaise, mais l’exécution indubitablement maladroite…

On change complètement de registre avec « La Semence du Dieu-étoile » de Richard L. Tierney, nouvelle façon péplum biblique s’inscrivant dans un cycle dont le héros n’est autre que Simon le Magicien. Alors, forcément, tout cela est très pulp, et évoque nettement plus Howard que Lovecraft, mais ça n’est pas forcément désagréable…

Ça ne soutient cependant pas la comparaison avec la nouvelle qui suit, « Le Blues de Harold » de Glen Singer, très certainement la meilleure nouvelle de cette anthologie. Interview d’un bluesman sur un autre bluesman de l’époque héroïque, c’est là un texte doté d’une superbe ambiance, et qui ne manquera pas d’évoquer les mânes de quelques célébrités du genre. Vraiment une belle réussite.

Après quoi, « Le Cauchemar de la maison Weir » de Lin Carter paraît nécessairement un peu falot… Récit très classique d’emprise onirique débouchant sur la folie, c’est un peu lu et relu, et ne laisse guère d’impressions vivaces. Quant aux « Visions de Yaddith » qui suivent, il s’agit de poèmes plutôt navrants fondant la base d’un nouveau tome du cycle. Sans intérêt.

M.L. Carter livre ensuite ce qui constitue probablement la pire nouvelle de cette anthologie avec « La Proie de la chèvre », mauvais remake de L’Exorciste et de Rosemary’s Baby avec Shub-Niggurath à la place du Diable. Lamentable.

Heureusement, « Le Sabbat de la chèvre noire » de Stephen M. Rainey remonte le niveau. Shubby n’y apparaît qu’à la marge, mais cette histoire de résurgence de la sorcellerie (la « vraie » qui s’immisce dans celle des wiccans) bénéficie d’une ambiance plus que correcte, malgré une chute un tantinet prévisible.

Suit un texte étrange, « Le Curé de Temphill » de Robert M. Price & Peter H. Cannon, où l’on retrouve le cadre de la vallée de la Severn, avec une louche de Templiers par-dessus. Shub-Niggurath n’y apparaît en fait pas, ce qui ne joue pas en faveur de la présence du texte dans l’anthologie. Si ce texte est indubitablement lovecraftien par certains de ses mécanismes, et plutôt intéressant par ailleurs, il finit néanmoins un peu trop en queue de poisson à mon goût.

« Grossie » de David Kaufman, qui ne mentionne pas davantage Shubby (…), est une évocation de la monstruosité reposant intégralement sur l’atmosphère et les sensations. C’est à cet égard plutôt réussi, et n’est pas sans rappeler, au-delà de Lovecraft, certains textes courts de Stephen King, ai-je trouvé.

Et l’anthologie de se conclure sur « Nettoyer la Terre » de Will Murray, récit très pulp et en même temps très Delta Green, empruntant un cadre antarctique plutôt sympathique ; mais, là encore, en faire un texte se rapportant à Shub-Niggurath, c’est aller un peu loin… Rigolo, un peu ridicule aussi, mais correct, sans plus.

Au final, ce Cycle de Shub-Niggurath est, sans surprise, une anthologie fort médiocre, au sens strict. On n’y trouve rien de véritablement scandaleux (à part peut-être – sans doute ? – le navet de M.L. Carter), mais pas grand-chose de vraiment bon (si ce n’est « Le Blues de Harold », à mes yeux en tout cas). Les amateurs de lovecrafteries dotés d’une certaine tolérance et d’un esprit bon public pourront le lire sans trop de regrets, mais bon, ça casse quand même pas trois tentacules à un shoggoth…

SAINT-EXUPÉRY (Antoine de), Lettre à un otage, notice de Françoise Gerbod, Paris, Gallimard, coll. Folio 2€, [1944] 2011, 72 p.

J’ai finalement très peu lu Antoine de Saint-Exupéry. Certes, je me suis fait et refait Le Petit Prince, cela va sans dire, et je garde aussi un certain souvenir de Pilote de guerre. Mais je crois que c’est à peu près tout… Alors bon, je vous accorde que ce n’est pas la lecture de cette très brève Lettre à un otage qui va y changer grand-chose… Mais cela faisait pas mal de temps déjà que je voulais la lire, depuis, en fait, que mon professeur d’ethnologie juridique, en guise d’introduction à son cours, nous en avait fait cette belle citation : « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente. » Ce n’est pas forcément là le thème central de ce très court texte, mais la phrase est forte, suffisamment pour avoir aiguisé ma curiosité.

La Lettre à un otage fait partie des écrits de guerre de Saint-Ex. Initialement, il devait s’agir d’une préface pour un roman de Léon Werth, grand ami de l’auteur, qui avait eu la mauvaise idée d’être Juif sous l’Occupation. Saint-Exupéry, depuis son exil américain, a donc rédigé cette préface, qui s’est muée progressivement en une « lettre aux Français », puis s’est finalement transformée en la Lettre à un otage. L’otage, s’il n’est jamais nommé, est clairement Léon Werth : c’est à lui que s’adresse l’auteur quand il emploie le « tu » ; mais, au-delà, la lettre prend une tournure plus globalisante : il y a les otages, le « vous », qui désigne les Français restés au pays, sous le joug du régime de Vichy et des nazis.

Peut-on pour autant en faire, comme le dit la quatrième de couverture, « un appel à tous ceux qui, épris de liberté, refusent de subir » ? Pas forcément, et la notice de Françoise Gerbod insiste d’ailleurs sur ce point. La Lettre à un otage est avant tout un texte d’une profonde tristesse, exprimant le désarroi de l’émigrant malgré lui privé de ses racines, et centré sur la notion d’amitié. Celle, touchante, qui a uni, le temps d’un Pernod, l’auteur et Léon Werth ainsi que deux mariniers de passage, à la terrasse de l’auberge de Fleurville… Une amitié puissante, qui surpasse les aléas de la fortune, pour atteindre à cet état particulier de l’exigence possible.

Et c’est ce désespoir et cette amitié qui, en définitive, légitiment la lutte, à laquelle seule la fin du texte fait allusion. Il s’agit, pour l’auteur, certes de retrouver sa patrie, et donc son passé, mais avant tout de la construire sur la base de l’avenir, au-delà des différences, quelles qu’elles soient. L’impératif de la lutte n’efface pas les différences, mais celles-ci doivent être envisagées comme un atout contre un ordre uniforme et abject, la barbarie nazie, fondée sur le rejet de l’autre. La Lettre à un otage est ainsi un texte profondément humaniste ; engagé, certes, mais en filigrane ; patriote, mais sans esprit de fermeture ; et à la fois désespéré et optimiste, dans sa volonté de dépasser l’horreur du présent pour élaborer ensemble l’avenir.

Mêlant souvenirs divers et variés et ce qu’il faudra bien appeler philosophie faute d’un autre terme, la Lettre à un otage est un texte pour le moins inclassable. Mais c’est aussi, et avant toute chose, un très beau texte, porté par une plume aérienne (pardon…), qui fait des miracles invisibles. On en ressort profondément touché, ému par cet éloge de l’amitié, et emporté par la volonté de mettre fin au présent.

Et c’est bien un texte d’actualité, hélas : « Quand le naziste [sic] respecte exclusivement qui lui ressemble, il ne respecte rien que soi-même. Il refuse les contradictions créatrices, ruine tout espoir d’ascension, et fonde pour mille ans, en place d’un homme, le robot d’une termitière. L’ordre pour l’ordre châtre l’homme de son pouvoir essentiel, qui est de transformer et le monde et soi-même. La vie crée l’ordre, mais l’ordre ne crée pas la vie. » Il en est, notamment parmi ceux qui ont à l’heure actuelle souvent le mot de « courage » à la bouche, qui pourraient méditer sur ces quelques lignes…

Alors on peut bien, quitte à tourner quelque peu le texte, répéter, inlassablement, cette maxime : « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente. » C’est sans doute le plus bel enseignement de cette Lettre à un otage.

HILLERMAN (Tony), La Voie de l’Ennemi, [The Blessing Way], traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle et Pierre Bondil, Paris, Rivages, coll. Noir, [1970, 1990] 2011, 316 p.

Après avoir lu quelques-uns des polars navajos de Tony Hillerman choisis un peu au pifomètre, j’ai enfin décidé de m’attaquer à l’intégralité du cycle dans son ordre original de parution (lequel, précisons l’aberration, n’a rien à voir avec l’ordre de publication en français…). D’où ma lecture aujourd’hui de La Voie de l’Ennemi, première enquête du lieutenant (pas encore légendaire) Joe Leaphorn, mais aussi premier roman de Tony Hillerman.

Joe Leaphorn, à vrai dire, ne joue encore qu’un rôle assez secondaire dans ce roman. Nous le voyons se lancer à la recherche d’un certain Luis Horseman, poursuivi pour avoir donné un coup de couteau, non létal, à un type ; mais il tombe assez rapidement sur le cadavre de Horseman, ce qui change pas mal la donne… D’autant que le corps a été retrouvé bien loin de l’endroit où Horseman était censé se cacher, que les causes du décès sont pour le moins mystérieuses, et que tout indique une mise en scène : quelqu’un voulait que la Loi et l’Ordre trouvent Horseman à cet endroit-là…

Mais le véritable héros du roman est en fait, à bien des égards, Bergen McKee, un ami de Joe Leaphorn, ethnologue de profession, spécialiste des Navajos. Il travaille à l’heure actuelle sur la sorcellerie chez les Navajos, et est persuadé, en homme rationaliste, que les fameux « Loups » navajos ne sont en règle générale que des boucs émissaires bien pratiques. Mais il entend parler d’un « Loup » qui serait étranger à la communauté, tout en étant Navajo. Un étrange personnage que personne ou presque n’a vu, mais auquel on impute bien des malheurs, à tel point que les Navajos du coin célèbrent une Voie de l’Ennemi pour se débarrasser du sorcier. Et McKee de se lancer à la poursuite de ce « Loup »… et, pour son plus grand malheur, de le trouver.

Bien entendu, les deux trames – quelque peu déséquilibrées – sont appelées à se rejoindre – ou, plus exactement, elles sont perpétuellement entremêlées. Mais nous avons ainsi bien d’un côté une enquête policière, et, de l’autre, un palpitant thriller aux allures de survival…

La Voie de l’Ennemi accuse par bien des aspects son statut de premier roman. Un peu bancal, donc, il met en outre pas mal de temps avant de démarrer, et se révèle longtemps assez confus et un tantinet artificiel.

Pourtant, déjà, Tony Hillerman, s’il ne dispose pas encore de la pleine maîtrise de son art, sait insérer dans son histoire, avec le plus grand naturel cette fois, tout ce qui fait l’intérêt de ses romans ultérieurs, en l’occurrence un travail ethnologique très sérieux et tout à fait passionnant. Ici, nous nous intéressons donc à la sorcellerie et aux « Loups » navajos, et la documentation abonde, témoignant d’un profond travail de recherche ; chants, cérémonies, superstitions, légendes, mythes sont maniés avec beaucoup d’adresse, et l’auteur en fait un usage brillant ; si La Voie de l’Ennemi, ainsi que l’indique Tony Hillerman lui-même en guise d’avertissement préalable, n’a « pas la prétention d’atteindre à des niveaux érudits ou scientifiques » en matière d’ethnologie, il n’en reste pas moins que l’auteur connaît à l’évidence très bien son sujet, et sait communiquer au lecteur sa passion pour le peuple navajo et ses us et coutumes.

Au-delà, si la partie proprement « policière » du roman est dans l’ensemble un peu molle, sa dimension de thriller, genre que je goûte pourtant fort peu en temps normal, est déjà tout à fait réussie. Le sort de Bergen McKee intéresse le lecteur au plus haut point, et Tony Hillerman fait preuve, déjà, d’une grande maîtrise dans le déploiement de ses effets, sachant maintenir le suspense le temps qu’il faut, et faisant ressentir avec talent la peur panique du héros malgré lui, une peur littéralement palpable, qui prend aux tripes, et dont le caractère semi paranoïde entraîne de savoureuses conséquences…

Alors, certes, La Voie de l’Ennemi m’a dans l’ensemble paru moins bon que les autres romans de Tony Hillerman que j’ai pu lire (et notamment que le suivant, l’excellent Là où dansent les morts). Pourtant, passé un démarrage un peu lent et poussif, donc, le fait est que je me suis régalé à la lecture de cette première enquête de Joe Leaphorn, et plus encore de son corollaire survivalesque. Une semi-réussite, donc, mais qui laisse déjà entrevoir le meilleur de ce qui va suivre (sachant en outre que la plus grande familiarité du lecteur avec l’environnement et les personnages renforcera dans les romans ultérieurs le sentiment d’immersion). Non, décidément, j’aime bien, voire j’aime beaucoup Tony Hillerman ; j’ai trouvé avec cet auteur, qui est dans un sens au polar ce qu’Ursula K. Le Guin est à la science-fiction, une fort sympathique porte d’entrée dans l’univers des romans noirs, univers auquel je ne connais autrement strictement rien. Et il n’y a pas de raison pour que ça se termine ainsi. À suivre, donc…

PRIEST (Christopher), Le Glamour, [The Glamour], traduit de l’anglais par Michelle Charrier, Paris, Denoël – Gallimard, coll. Folio Science-fiction, [1984-1985, 1996, 2005, 2008] 2012, 409 p.

Une fois n’est pas coutume, voilà un livre dont je sens d’ores et déjà que je vais avoir des difficultés pour vous en entretenir… C’est qu’il est d’une densité peu commune, ce roman « révisé » par Christopher Priest, et qu’il manie avec subtilité une multitude de thèmes fort complexes, le long d’une trame, si tant est que ce mot s’applique, pour le moins nébuleuse (et je ne vous parle même pas de la conclusion, aussi bluffante que déconcertante).

Alors évidemment, je peux faire simple, et me contenter dans un premier temps de vous dire que c’est tout à fait brillant, indubitablement excellent. Et peut-être, pour certains lecteurs, vaudrait-il mieux s’arrêter là, dans la mesure où une part non négligeable de l’intérêt du Glamour provient de ce que l’on y est sans cessé baladé, que l’on ne sait jamais vraiment où l’on se trouve, et ce qui se passe au juste. Le roman se révèle (?) petit à petit. Aussi, autant vous prévenir : ça risque donc de spoiler, bien malgré moi, et pas forcément à très bon escient… D’autant que ce livre aura probablement autant de lectures que de lecteurs, dans la mesure où son thème essentiel, plutôt que l’invisibilité ou la transparence comme on le dit généralement, est bien plutôt celui, priestien par excellence, de la perception, subjectif au possible.

Nous avons donc Richard Grey, cameraman indépendant, qui est victime d’un attentat à la voiture piégée en plein Londres, et en ressort dans un sale état, et amnésique : impossible pour lui de se souvenir des quelques semaines qui ont précédé le drame. Aussi ne reconnaît-il pas dans un premier temps la jeune femme qui se présente sous le nom de Susan Kewley, et qui, après l’avoir longtemps cherché, l’a enfin déniché dans une clinique du Devon. Sue prétend qu’ils ont été amants, mais Richard n’en a aucun souvenir…

Au fil des séances d’hypnose et des conversations avec la jeune femme se dessine un passé possible ; mais nous sommes dans un roman de Christopher Priest, et, comme chez Philip K. Dick pour ne pas le nommer, mais pour des raisons différentes, la réalité est incertaine, fluctuante… Que s’est-il passé au juste ? Et qu’est-ce que c’est que cette histoire de « glamour », cette faculté étrange dont parle l’intrigante Sue, et qui permettrait de se rendre invisible ? Existent-ils vraiment, ces glams, qui échappent à la perception des humains « normaux » ? Et surtout, quel est-il, ce Niall, ancien amant possessif de Sue, et qui semble obstinément se dresser entre Richard et elle, sans qu’on ne le voie jamais ?

La perception, donc. Mais aussi la réalité, la mémoire, la folie… Avec en prime une métaphore d’ordre social. Le tout traité avec un brio rare le long d’une superbe romance, qui est tout autant réflexion sur la séduction et ses mystères. J’ai beaucoup pensé, à la lecture du Glamour, à l’excellentissime La Séparation, avec lequel il partage plus d’un trait. Mais l’érotisme diffus du roman, toujours présent bien que discret (forcément…), m’a aussi rappelé, avec plus de réussite, L’Archipel du Rêve, qui m’avait quelque peu déçu. Avec, pour ne rien gâcher, au-delà de Dick, une touche de Ballard, ai-je trouvé, ainsi lors de cette longue réminiscence d’un voyage en France, sur la côte d’Azur essentiellement.

Perception, notamment au travers de la mémoire, et réalité : le réel peut-il être limité à ce que l’on perçoit, peut-on se fier à nos sens, le réel est-il le même pour tous ? Questions philosophiques aussi anciennes que la philosophie, mais superbement traitées par l’auteur, avec une finesse et une délicatesse tout à fait admirables. La faculté d’invisibilité est ici autant ou plus subjective qu’objective… si tant est qu’elle existe, elle aussi. Quelle est la part, dans tout cela, de la recréation, de la mythomanie, de la paranoïa ? Priest pose les questions, esquisse des réponses, mais pour mieux les contredire quelques pages plus loin. Aussi, en définitive, ne sait-on pas : le lecteur est laissé dans une sorte de vide existentiel, dont on ne sait trop s’il offre une infinité de sorties, ou ne laisse aucun échappatoire possible. Le Glamour, et ce n’est pas le moindre de ses attraits, est un roman qui interroge, avec talent, tout en laissant en définitive le lecteur confronté à sa seule perception de ce qui est, ou de ce qui doit être, en fonction d’une lecture qui ne peut être que personnelle.

C’est aussi, et ça les cocos je ne le dirai pas tous les jours, une splendide histoire d’amour, d’une authenticité et d’une fragilité remarquablement belles. Ceci grâce au talent de l’auteur, à sa plume tout en nuances, subtile et émouvante, magnifiquement servie par la traduction irréprochable de Michelle Charrier ; à ses personnages, aussi, merveilleusement dessinés, et plus vrais que nature : on s’attache aux pas de Richard et de Sue, on les vit littéralement de l’intérieur, dans la passion comme dans le rejet, le pragmatisme comme la folie ; et ce d’autant plus, bien sûr, qu’ils sont anodins, communs, « invisibles ». Terriblement humains dans leur différence.

Au-delà de la question du genre, dont décidément je me passe très bien, Le Glamour est ainsi un fabuleux roman, que je ne saurais trop vous engager à lire. Aussi perturbant qu’intelligent, subtil et sensuel, c’est une vraie merveille, une lecture « traumatique », qui laisse une forte impression, quand bien même on peut très légitimement s’y retrouver perdu (…). Autant de lectures que de lecteurs, donc, mais s’il est une chose objective dans tout cela, c’est bien le brio de Priest, qui confirme ici sa stature de géant de l’imaginaire contemporain.

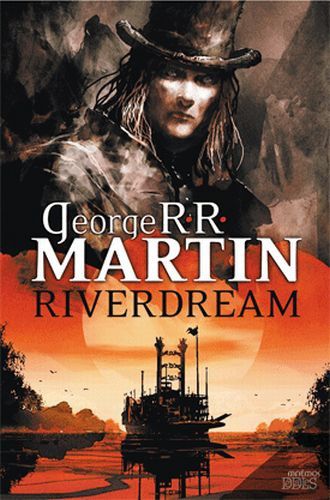

MARTIN (George R.R.), Riverdream, [Fevre Dream], traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Robert, Saint-Laurent d’Oingt, Mnémos, coll. Dédales, [1983, 2005] 2012, 330 p.

Hop.