"3 heures 10 pour Yuma", d'Elmore Leonard

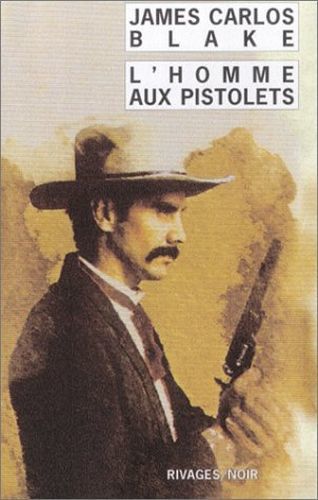

LEONARD (Elmore), 3 heures 10 pour Yuma. Intégrale des nouvelles western, vol. 2, [The Complete Western Stories of Elmore Leonard], traduit de l’anglais (États-Unis) par Élie Robert-Nicoud, Paris, Rivages, coll. Noir, [2004] 2008, 264 p.

C’est triste à dire, mais la malédiction nébalienne a encore frappé : je commence tout juste à m’intéresser à un auteur, je prévois de le lire sous peu, et PAF ! la Faucheuse, cette salope, s’en empare. Elmore Leonard est ainsi décédé il y a quelques jours à peine, alors que, dans le cadre de mon « Western Summer », je cherchais à rassembler l’intégrale de ses nouvelles western publiée par Rivages en trois volumes…

Je n’ai par ailleurs pas pu mettre la main sur le premier volume, Médecine apache, semble-t-il épuisé, et que je n’ai trouvé sur le ouèbe qu’à des prix indécents pour un poche. N’étant pas (encore) atteint de collectionnite aiguë, je me suis donc contenté du deuxième volume, 3 heures 10 pour Yuma (oui, la nouvelle titre a été adaptée au cinéma, deux fois, même ; Elmore Leonard a entretenu tout au long de sa carrière des relations suivies avec Hollywood), en attendant, un de ces jours, L’Homme au bras de fer, et éventuellement, par la suite, ses romans western.

Mais « éventuellement ». Je ne vous ferai pas de cachotteries plus longtemps : cette lecture, qui m’avait été chaudement recommandée par des gens de goût, m’a un peu déçu… Mais peut-être en attendais-je trop, du coup. Et les circonstances de cette lecture – avec d’une part la célébration posthume de l’auteur, et, d’autre part, mes précédentes lectures du genre – n’ont sans doute rien arrangé à l’affaire. Difficile, en effet, pour 3 heures 10 pour Yuma de passer après les extraordinaires Deadwood de Pete Dexter et Lonesome Dove de Larry McMurtry… et, pour s’en tenir aux nouvelles, il ne fait à mon sens aucun doute que ce recueil est bien inférieur à l’excellent Contrée indienne de Dorothy M. Johnson. Peut-être, si j’avais commencé mon cycle de lecture avec ce recueil, aurais-je été plus enthousiaste. Mais là, c’était – doublement – trop tard… Je ne prétendrai certes pas que 3 heures 10 pour Yuma est un mauvais bouquin, non, non, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ; mais il joue dans une toute autre catégorie, celle du pur divertissement ; ce qui, en soi, n’a bien entendu rien de déshonorant, mais souffre tout de même de la comparaison avec les œuvres ô combien plus ambitieuses précédemment citées. On est là dans du pulp, en gros (ces nouvelles ont été publiées dans les années 1950 dans des revues telles que Argosy, etc.) ; c’est bien fait, c’est très « professionnel », mais il manque quelque chose à mon sens pour mériter tous les éloges que l’on ne manque généralement pas de faire (a fortiori maintenant…) à son égard.

Commençons par le meilleur… c’est-à-dire, d’emblée, « 3 heures 10 pour Yuma » : un shérif doit surveiller un malfrat le temps qu’arrive ledit train, et se cache avec lui dans une chambre d’hôtel ; mais le temps passe lentement, et il peut se produire bien des choses d’ici à ce que le train entre en gare. Nouvelle impeccable de suspense, vraiment très bien ficelée ; là, rien à redire, ça commence vraiment fort, et l’on comprend sans peine l’intérêt hollywoodien pour la chose. Autre franche réussite, « La Rançon du sang » raconte le sort tragique d’une bande de malfrats coincés dans une souricière, et qui tuent le temps en jouant aux cartes… Gros suspense là aussi (au sens le plus hitchcockien, j’aurais envie de dire : on sait ce qui va se produire, mais c’est justement cette inéluctabilité qui suscite adroitement l’angoisse), et l’ambiance superstitieuse confine au fantastique, pour un résultat tout à fait satisfaisant. Parmi les deux textes plus longs qui concluent le recueil, j’ai également beaucoup aimé « Rindo », avec ses Indiens emmenés par une authentique brute qui assiègent un relais, et les querelles politiques des Blancs quant à l’attitude à adopter à l’égard des Indiens en général : très efficace.

D’autres nouvelles sont plus que correctes. Je citerais ici « Le Garçon qui souriait », bonne histoire de vengeance d’un jeune métis contre un gros connard de richouze raciste ; « Le Dernier coup de feu », histoire d’espionnage à l’Ouest tandis que la guerre de Sécession fait rage à l’Est, plus subtile que les autres nouvelles du recueil ; et éventuellement le dernier long texte, « Les Prisonniers » (également adapté au cinéma), histoire de prise d’otages relativement banale mais plutôt bien foutue.

Le reste, par contre, est en ce qui me concerne franchement anecdotique, et même sans intérêt : « La Grande Chasse », une autre histoire de vengeance dans le milieu des chasseurs de bisons ; « Longue Nuit », ou comment une vieille dette vient susciter des ennuis chez un ancien cow-boy ; « À la dure », enfin, nouvelle plus ambitieuse sur un adjoint mexicain confronté aux notions de droit et de justice, mais qui ne convainc pas vraiment.

Comme vous le voyez, aucun texte de ce recueil n’est à mes yeux vraiment mauvais : on y trouvera au pire trois nouvelles médiocres, et les six autres vont du pas mal au très bien. Objectivement, 3 heures 10 pour Yuma est donc plutôt un bon bouquin ; mais, encore une fois, je l’ai sans doute lu au mauvais moment… Aussi, tout en ayant conscience des qualités indéniables de ce recueil, très « professionnel », je ne peux que m’avouer un peu déçu. C’est que déjà j’ai lu autrement plus ambitieux, mieux écrit (et traduit…) et plus profond dans le genre ; pris indépendamment, 3 heures 10 pour Yuma est bon ; mais à la comparaison, il ne fait pas le poids, et me donne la fâcheuse impression d’être un poil surestimé… Bon, ça ne m’empêchera pas de lire L’Homme au bras de fer prochainement, et peut-être les romans western d’Elmore Leonard ; et maintenant que je sais à quoi m’attendre, peut-être cela passera-t-il mieux…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)