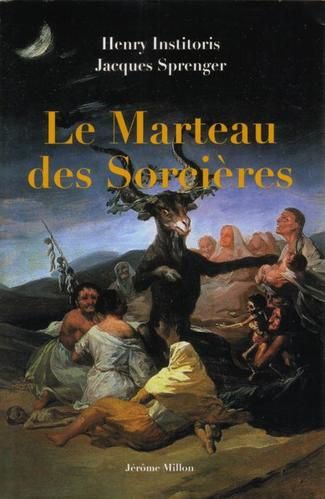

… et sur la sexualité, telle qu’elle ressort du Malleus Maleficarum (traduction d’Amand Danet). Morceaux choisis.

I, VI : Qu’en est-il des sorcières qui se livrent aux démons ?

« Certains docteurs donnent cette raison : Il y a, disent-ils, trois éléments dans la nature des choses : la langue, l’ecclésiastique et la femme, qui ne savent pas tenir juste le milieu en fait de bonté et de malice.

« […] De la malice des femmes parle beaucoup l’Ecclésiastique : Il n’y a pire venin que le venin u [sic] serpent, il n’y a pire haine que la haine d’un ennemi (d’une femme). J’aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon qu’habiter avec une femme méchante… (Et il conclut) : Toute malice n’est rien près d’une malice de femme. D’où Chrysostome parlant sur le texte de Matthieu (Il n’est pas sage de se marier) : La femme, qu’est-elle d’autre que l’ennemie de l’amitié, la peine inéluctable, le mal nécessaire, la tentation naturelle, la calamité désirable, le péril domestique, le fléau délectable, le mal de nature peint en couleurs claires. D’où, puisque la renvoyer est un péché et qu’il faut la garder, alors notre tourment est fatal : ou bien commettre un adultère en la répudiant, ou bien vivre dans des disputes quotidiennes. Tullius Cicéron aussi dit dans ses Rhétoriques : Les nombreuses passions de l’homme le conduisent chacune à leur vice ; mais une seule passion conduit les femmes à tous les vices ; à la base de tous les vices des femmes il y a la jalousie. Sénèque, dit aussi dans ses Tragédies : la femme, ou elle aime ou elle hait, il n’y a pas de troisième (voie). Une femme qui pleure est un mensonge : deux genres de larmes dans les yeux de femmes en même temps, les unes pour la douleur, les autres pour la ruse. Une femme qui pense seule pense à mal.

« […] D’où les blâmes que l’on peut lire, on peut les interpréter comme des attaques contre la concupiscence de la chair, la femme étant comprise comme le signe de la concupiscence, selon le dicton : J’ai trouvé la femme plus amère que la mort et la femme bonne soumise à la passion de la chair.

« Certains assignent d’autres raisons encore au fait que plus de femmes que d’hommes soient engagées dans la superstition. La première, c’est qu’elles sont plus crédules. D’où, comme le démon cherche surtout à corrompre la foi, il les attaque en priorité. En effet celui qui a la confiance facile montre sa légèreté, dit l’Ecclésiastique. La deuxième raison, c’est que les femmes sont naturellement plus impressionnables et plus prêtes à recevoir les révélations des esprits séparés. D’où, quand elles usent bien de cette aptitude, elles sont très bonnes ; autrement elles sont très mauvaises. La troisième cause enfin, c’est qu’elles ont une langue bavarde : ce qu’elles apprennent dans les arts magiques, elles le cachent avec peine aux autres femmes leurs amies ; et parce qu’elles sont faibles, elles cherchent un moyen de se venger plus facilement en secret par des maléfices. D’où l’Ecclésiastique encore : J’aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon qu’habiter avec une femme méchante. Toute malice n’est rien près d’une malice de femme. Et on pourrait ajouter : inconstantes dans l’être, elles le sont dans l’action.

« […] Mais puisqu’aux temps modernes la perfidide (de sorcellerie) se trouve plus souvent chez des femmes que chez des hommes, comme l’expérience l’enseigne ; nous qui cherchons à mieux fixer la cause, nous pouvons dire, complétant ce qui a été dit : parce qu’elles sont déficientes dans leurs forces d’âme et de corps, il n’est pas étonnant qu’elles songent davantage à ensorceler ceux qu’elles détestent. Pour ce qui est de l’intelligence et de la compréhension des choses spirituelles, elles semblent d’une nature différente de celle des hommes : c’est un fait appuyé par l’autorité et la raison, avec maints exemples dans l’Écriture. Térence dans Hécyre dit : Les femmes sont presque comme des enfants par la légèreté de la pensée. Et Lactance dans ses Institutions : En dehors de Thémeste, est-ce qu’une seule femme a jamais appris la philosophie ? Et le livre des Proverbes ose dire comme pour décrire une femme : Un anneau d’or au groin d’un pourceau : une femme belle mais dépourvue de tact. Or de cela, la raison naturelle, c’est qu’elle est plus charnelle que l’homme : on le voit de par ses multiples turpitudes. On pourrait noter d’ailleurs qu’il y a comme un défaut dans la formation de la première femme, puisqu’elle a été faite d’une côte courbe, c’est-à-dire d’une côte de la poitrine, tordue et comme opposée à l’homme. Il découle de ce défaut que comme un vivant imparfait, elle déçoit toujours. Ainsi Caton peut dire : quand elle pleure, elle travaille à tromper. Et on le voit dans (le cas de) la femme de Samson : l’assaillant de tous côtés pour savoir le problème posé par lui à ses congénères philistins, dès qu’il le lui eut exposé elle le leur révéla et ainsi le trompa. On le voit déjà dans (le cas de) la première femme : par nature elle a une foi plus faible ; au serpent qui l’interrogeait pour savoir pourquoi ils ne mangeaient pas de tous les arbres du paradis, elle répondit : Nous pouvons manger… sauf du fruit au milieu du jardin… de peur de mourir. Par là elle se révélait en train de douter et de ne pas avoir la foi aux paroles de Dieu. L’étymologie d’ailleurs du nom le démontre : Femina vient de Fe et minus, car toujours elle a et garde moins de foi.

« […] Pour ce qui est d’une autre puissance de l’âme, c’est-à-dire de la volonté naturelle : lorsqu’elle hait quelqu’un qu’elle a d’abord aimé, alors elle brûle de colère et d’impatience ; comme les vagues de la mer sont sans cesse en ébullition et en mouvement, ainsi elle est totalement en fureur. Bien des autorités font allusion à cet aspect. D’abord l’Ecclésiastique : Toute malice n’est rien près d’une malice de femme. Et puis Sénèque dans ses Tragédies : Nulle force, ni celle de la flamme, ni celle du vent furieux, nulle menace pas même celle du trait brandi n’est si redoutable que celle d’une épouse répudiée brûlante des feux d’une jalouse haine. On le voit aussi dans la femme qui accusa faussement Joseph et le fit emprisonner parce qu’il ne voulut pas consentir à un adultère criminel, selon la Genèse. Réellement la cause principale qui contribue à la multiplication des sorcières, c’est ce duel pénible entre les femmes mariées et non mariées et les hommes.

« […] Voilà pourquoi Valère raconte que Phoronée, roi des Grecs, dit à son frère Léonce : Pour un bonheur parfait rien ne m’aurait manqué, si m’avait toujours manqué une femme. Et Léonce répondant : Comment une épouse peut-elle faire obstacle au bonheur ? Il dit : Les maris le savent tous. Socrate lui aussi, interrogé pour savoir s’il fallait épouser une femme, répondit : Si vous n’en prenez pas, vous serez seul ; votre race va s’éteindre ; un étranger héritera de vous. Mais si vous le faites, ce sera l’inquiétude perpétuelle, les querelles amères, les reproches sur la dot, la pesanteur sur les relations, la langue bavarde de la belle-mère, le cocufiage, l’arrivée d’enfants douteux. Et il parlait en orfèvre : car, dit Jérôme contre Jovinien : Ce Socrate eut deux épouses, qu’il supporta avec beaucoup de patience, sans pouvoir se libérer de leurs humiliations et de leurs clameurs amères. D’où, un jour qu’elles criaient contre lui, il sortit de la maison pour fuir leurs insultes ; mais alors qu’il était assis devant la porte, elles jetèrent sur lui des eaux sales. Philosophe, il ne s’en troubla pas pourtant, disant : Je sais qu’après le tonnerre vient la pluie. On raconte aussi d’un autre dont la femme était tombée dans un fleuve, que cherchant le cadavre pour le sortir de l’eau, il marchait à contre-courant. On lui demanda pourquoi. Il répondit : Cette femme durant sa vie alla toujours contre mes paroles, mes gestes, mes ordres ; alors maintenant qu’elle est morte, je cherche à contre-courant au cas où jusque dans la mort elle aurait gardé la même habitude. De même en tout cas que pour le premier défaut (d’intelligence) elles en viennent plus facilement à renier la foi, ainsi de par le second, c’est-à-dire ces affections et passions désordonnées, elles cherchent, mûrissent et infligent diverses vengeances, soit par les sorcières, soit par tous autres moyens. Alors il n’est pas étonnant qu’il existe tant de sorcières de ce sexe.

« […] Sur cette domination des femmes, écoutez encore Tullius (Cicéron) dans ses Paradoxes : Est-il libre celui à qui sa femme commande, lui impose lois, préceptes et ordres ; lui interdit de faire ce qu’il désire ; celui qui ne peut ni n’ose plus refuser quand elle commande quelque chose ? Quant à moi je pense qu’il faut l’appeler non seulement un esclave mais le pire des esclaves, même quand il sort de la plus noble famille. Et voici encore Sénèque avec sa Médée (furieuse) : Pourquoi hésiter, ô mon âme ? Suis ton heureux élan. Combien cette partie de la vengeance, qui te réjouit tant, est peu de choses auprès du reste. Là il apporte des éléments montrant que la femme ne veut pas être gouvernée mais suivre son instinct même pour sa perte. On le lit par ailleurs de ces nombreuses femmes qui par amour ou par chagrin se sont suicidées de ne pouvoir exercer leur vengeance. Jérôme commentant Daniel, le raconte de Laodicée, femme d’Antiochus, roi de Syrie. Jalouse de le voir ainsi aimer davantage Bérénice, son autre épouse, elle fit d’abord tuer Bérénice et sa fille par Antiochus, puis elle s’empoisonna. Pourquoi ? Pour ne pas dépendre du roi mais de son instinct. D’où la juste réflexion de Chrysostome : Ô mal pire que tous les maux, la femme mauvaise, qu’elle soit riche, qu’elle soit pauvre. Si en effet elle est épouse d’un riche, elle ne cesse nuit et jour d’exciter son mari par des paroles insidieuses, méchamment jalouses et violemment importunes. Si par contre elle est femme de pauvre, elle ne cesse de l’inciter à la colère et à la dispute. Si elle devient veuve, alors elle prend sur elle de regarder chacun de haut alentour et l’esprit d’orgueil lui donne toutes les audaces. Cherchant bien, nous trouverons que presque tous les royaumes du monde ont été bouleversés à cause des femmes. Le premier royaume heureux s’il en fut, le royaume de Troie, à cause du rapt d’une femme, Hélène, fut détruit et des milliers de Grecs tués. Le royaume des Juifs subit bien des massacres à cause de la méchante Jézabel et de sa fille Athalie, reine de Juda, qui avait fait mourir les fils de son fils pour régner elle-même à sa place ; l’une et l’autre périrent. Le royaume des Romains souffrit de grands maux à cause de Cléopâtre, reine d’Égypte, la pire de toutes les femmes. Et ainsi des autres… Il n’est pas étonnant alors si le monde souffre encore de la malice des femmes.

« Enfin pour ce qui est du désir charnel de leur corps : d’où procèdent tant de maux innombrables pour la vie humaine ? À juste titre nous pourrions dire avec Caton d’Uttique : Si le monde pouvait être sans femmes, nous ne vivrions jamais sans les dieux. Car réellement : s’il n’y avait pas la malice des femmes, même en ne disant rien des sorcières, le monde demeurerait encore libre d’innombrables périls. Valère écrit à Rufin : Tu ne sais pas que la femme est une chimère, mais tu dois le savoir. Ce monstre prend une triple forme : il se pare de la noble face d’un lion rayonnant ; il se souille d’un ventre de chèvre ; il est armé de la queue venimeuse d’un scorpion. Ce qui veut dire : son aspect est beau ; son contact fétide ; sa compagnie mortelle.

« Écoutons encore ceci au sujet d’une autre de ses particularités, la voix : Menteuse par nature, elle l’est dans son langage ; elle pique tout en charmant. D’où la voix des femmes est comparée au chant des Sirènes, qui par leur douce mélodie attirent ceux qui passent et les tuent. Elles tuent en effet car elles vident la bourse, elles enlèvent les forces, elles contraignent à perdre Dieu. D’où Valère dit encore à Rufin : Quand elle parle, c’est un délice mais douloureuse est la faute : la fleur de Vénus est la rose, car sous sa pourpre il y a beaucoup d’épines. Comparez les Proverbes : Plus onctueuse que l’huile est sa parole, mais l’issue en est amère comme l’absinthe. Et de même au sujet de sa démarche, son port, son maintien : là c’est la vanité des vanités. Il n’y a nul homme au monde qui travaille à plaire au Dieu de bonté, autant qu’une femme ordinaire s’ingénie par ses vanités à plaire aux hommes. On a là-dessus un exemple dans la vie de sainte Pélagie quand, vouée au monde, elle parcourait Antioche en tenue extravagante. Un saint père, du nom de Nonnus, la vit et commença à pleurer, disant à ses compagnons que durant toute sa vie il n’avait jamais été aussi ardent pour plaire à Dieu… Finalement à ses prières elle se convertit. Voilà celle qui fait se lamenter l’Ecclésiaste – et aussi l’Église à cause de l’immense multitude des sorcières : Je trouve la femme plus amère que la mort ; car elle est un piège et son cœur un filet ; et ses bras des chaînes. Qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur y est pris. Plus amère que la mort, c’est-à-dire que le diable dont le nom est la mort (peste), selon l’Apocalypse ; car même si le diable conduisit Ève au péché, c’est Ève qui séduisit Adam. Et puisque le péché d’Ève ne nous aurait pas conduits à la mort de l’âme et du corps, s’il n’avait pas été suivi de la faute d’Adam à laquelle l’entraîna Ève et non le diable : on peut donc la dire plus amère que la mort. Plus amère que la mort encore : car celle-ci est naturelle et tue seulement le corps ; mais le péché qui a commencé par la femme tue l’âme la privant de la grâce et entraîne ainsi le corps dans la peine du péché. Plus amère que la mort aussi : car la mort corporelle est un ennemi effrayant mais manifeste, la femme au contraire est un ennemi charmant et dissimulé. C’est pourquoi, plus amer et plus dangereux, ce piège n’est pas seulement celui des chasseurs mais celui des démons. Les hommes en effet ne sont plus seulement captifs de leurs désirs charnels les voyant et les entendant, avec leur visage qui est un vent qui brûle et leur voix qui est un serpent qui siffle selon Bernard ; mais encore (elles attirent) par les maléfices d’innombrables hommes et bêtes. Leur cœur est appelé un filet, car inscrutable est la malice qui règne dans leur cœur ; leurs mains sont des liens, car là où elles les posent pour le maléfice, là avec la complicité du diable elles réalisent ce qu’elles entendent.

« Concluons donc : Toutes ces choses (de sorcellerie) proviennent de la passion charnelle, qui est en (ces femmes) insatiable. Comme dit le livre des Proverbes : Il y a trois choses insatiables et quatre qui jamais ne disent « assez » : le shéol, le sein stérile, la terre que l’eau ne peut rassasier, le feu qui jamais ne dit assez. Pour nous ici : les lèvres du sein. D’où pour satisfaire leur passion elles « folâtrent » avec les démons. On pourrait en dire davantage, mais pour qui est intelligent il apparaît assez qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que parmi les sorciers il y ait plus de femmes que d’hommes. Et en conséquence on appelle cette hérésie non des sorciers mais des « sorcières », car le nom se prend du plus important. Béni soit le Très-Haut qui jusqu’à présent préserve le sexe mâle d’un pareil fléau : Lui en effet qui en ce sexe a voulu naître et souffrir, lui a aussi accordé le privilège (de cette exemption). »

[…]

II, I : Quelqu’un peut-il être à ce point protégé par les bons anges qu’il ne puisse être « maléficié » par démons et sorciers ?

« Donnons cependant quelques exemples de la manière dont les bons anges parfois protègent des hommes justes et saints, spécialement en cette matière de pulsion génitale. Voici par exemple ce qui arriva au saint abbé Sérénus, dont parle Cassien en ses Conférences : Celui-ci, ardent pour la chasteté intérieure de l’esprit et du cœur, s’appliquait infatigable à des oraisons de jour et de nuit, accompagnées de jeûnes et de veilles. Il s’aperçut un jour qu’en lui, par la grâce de Dieu, toutes les ardeurs de la concupiscence étaient éteintes. Alors enflammé d’un plus grand zèle pour la chasteté, usant des mêmes moyens, il demanda au Dieu tout-puissant que la chasteté de l’homme intérieur s’étendit à l’homme extérieur par un don de Dieu. Or finalement un ange vint à lui dans une vision nocturne, qui lui ouvrit le ventre, arracha de ses entrailles une tumeur brûlante, la jeta au loin puis remit ses viscères en place et lui dit : voilà que les aiguillons de la chair sont maintenant retranchés ; sache que tu as obtenu aujourd’hui la parfaite pureté de l’âme et du corps demandée par toi, au point de n’être plus sujet dorénavant même à ce mouvement naturel qui se produit chez les enfants en bas âge et à la mamelle. De même le bienheureux Grégoire dans ses Dialogues parle du bienheureux abbé Equitius : « Cet homme, dit-il, durant sa jeunesse avait été très troublé par la provocation de la chair ; mais les affres mêmes de la tentation le rendirent plus ardents dans la pratique de la prière. Or une nuit, où par de continuelles prières il implorait de Dieu un remède en ce domaine, un ange lui apparut et fit semblant de le châtrer ; et il lui sembla que par cette vision il avait perdu toute sensibilité dans ses organes génitaux. Et depuis ce moment il fut aussi étranger à la tentation que s’il n’avait plus de sexe en son corps. Et voici l’heureux avantage : fort de la vertu de cette « castration », lui qui, jusque-là, avait eu autorité sur des hommes, par la grâce du Dieu tout-puissant il commença à en avoir sur les femmes ». De même encore, dans les Vies des Pères, recueillies par le saint homme Héraclide dans on livre intitulé Paradis, il est fait mémoire d’un saint Père et moine nommé Héli : Celui-ci par miséricorde rassembla trois cents femmes dans un monastère et se mit à les diriger. Au bout de deux ans, dans la trentième année de sa vie, tenté dans sa chair, il s’enfuit au désert. Là, jeunant et priant deux jours, il disait : « Seigneur Dieu, ou fais-moi mourir ou libère-moi de cette tentation. » Sur le soir il s’endormit ; et il vit (en songe) venir à lui trois anges, qui lui demandaient pourquoi il s’était enfui du monastère des vierges ; et par pudeur il n’osait répondre. Les anges lui dirent donc : « Si tu étais libéré, ne retournerais-tu pas à ta charge auprès de ces femmes ? » Il répondit : « Oui, de bon cœur. » Alors, une fois reçu de lui le serment qu’ils lui avaient demandé, ils le châtrèrent : l’un semblant lui tenir les mains, l’autre les pieds et le troisième lui enlever les testicules avec un rasoir. Les choses ne se passaient pas en réalité, mais il lui semblait que c’était ainsi. Puis comme ils lui demandaient s’il se sentait guéri, il répondit qu’il se sentait très soulagé. Aussi le cinquième jour il retourna vers les femmes en pleurs. Et pendant les quarante ans où il vécut encore, il ne sentit plus jamais l’étincelle de sa première tentation. Enfin, nous lisons que ne fut pas le moindre bienfait reçu par le binheureux Thomas, Docteur de notre Ordre. Ses frères l’emprisonnèrent à cause de sa volonté d’entrer dans l’Ordre ; et pour le séduire ils lui envoyèrent une prostituée somptueusement vêtue et parée. Dès qu’il l’eut vue, le docteur courut au foyer, saisit un tison embrasé, et expulsa de sa prison la porteuse du feu de la passion charnelle. Il se prosterna dans une prière pour le don de la chasteté et il s’endormit. Deux anges lui apparurent alors disant : « Voici que, de la part de Dieu, nous te ceignons de la ceinture de chasteté qui ne pourra plus être rompue par aucune attaque, qui ne s’acquiert pas par les mérites d’une force humaine, mais est donnée comme un don de Dieu seul. » Il sentit alors la ceinture, c’est-à-dire le frottement de la ceinture et se réveilla en criant. Par la suite il se sentit doté d’un tel don de chasteté qu’il eut horreur de toute luxure, qu’il ne pouvait parler à des femmes sans nécessité et qu’il jouit d’une chasteté parfaite. »

[…]

II, I, VII : Comment les sorcières savent enlever aux hommes le membre viril.

« Dans la ville de Ratisbonne, un jeune homme avait une lsiaison avec une jeune fille. Quand il se mit à vouloir la quitter, il perdit son membre viril sous l’effet de quelque sortilège au point de ne plus avoir à toucher et à voir qu’un corps « aplati ». Anxieux à ce propos, il s’en alla dans une taverne acheter et boire du vin. S’asseyant un moment, il se mit à parler avec une femme pour Ni [sic] raconter en détail la cause de sa tristesse, jusqu’à lui montrer sur son corps ce qu’il en était. Astucieuse, elle demanda s’il suspectait quelque femme. Lui dit oui, donnant le nom de la femme et racontant ce qui s’était passé. Elle alors : Si pour la décider à te rendre la santé, la gentillesse ne suffit pas, il faut user de quelque violence. Aussi le jeune homme au crépuscule se posta sur la route par où la sorcière avait l’habitude de passer ; quand il la vit, il se mit à la prier de rendre la santé à son corps. Elle se déclara innocente et affirma ne rien savoir de son affaire. Alors se jetant sur elle, il lui passa un torchon autour du cou et se mit à serrer en disant : « Si tu ne me rends pas la santé, tu périras de mes mains. » Elle qui ne pouvait plus crier, se mit à noircir et son visage se tuméfiait : « Libère-moi, dit-elle, et je te guérirai. » Le jeune homme desserra le nœud et la pression ; la sorcière le toucha alors de la main entre les cuisses, disant : « Tu as ce que tu désires. » Comme il le racontait ensuite, le jeune homme avait parfaitement senti, avant même de s’en assurer par la vue et le toucher, que son membre lui était rendu rien que par le toucher de la sorcière. C’est un exemple semblable qu’avait coutume de raconter un père vénérable du couvent de Spire, connu dans l’Ordre pour sa science et l’honorabilité de sa vie : Un jour, dit-il, pendant que j’entendais les confessions, un jeune homme s’approcha et au cours de la confession il affirma en se lamentant qu’il avait perdu son membre viril. Le père manifesta sa surprise et en voulait pas croire si facilement sur parole – le sage estime que croire facilement est le signe d’un cœur léger. Mais, ajoutait-il, j’en ai eu la preuve, car je ne vis rien quand le jeune homme écartant ses vêtements me montra l’endroit. Il me sembla alors de bon conseil de lui demander s’il soupçonnait une femme, qui eut pu lui jeter pareil sort. Le jeune homme me dit qu’il en soupçonnait une, mais qu’elle était absente et vivait à Worms. Je luis dis : Et moi, je t’invite à aller la trouver le plus vite possible et à essayer de ton mieux de l’amadouer par des paroles aimables et des promesses. Ce qu’il fit. Peu de jours après, il revint me remercier se disant guéri et ayant tout récupéré. Je le croyais sur paroles, mais il m’en fit la preuve de nouveau évidente à mes yeux. » »

[…]

II, II, I : Des remèdes de l’Église contre les démons incubes et succubes.

« Pour ce qui est de l’ensorcellement des hommes : des démons incubes et succubes, il existe trois genres : chez celles qui se livrent volontairement aux démons incubes comme font les sorcières – les hommes ne se livrent pas si volontiers aux succubes, car cette pratique leur est plus en horreur en vertu de cette vigueur naturelle de la raison par laquelle les hommes sont supérieurs aux femmes […] il y a dans la ville de Coblence un pauvre homme qui est ensorcelé de cette manière devant sa femme, l’acte vénérien que les hommes ont coutume de faire avec les femmes, il est en mesure de le répéter un grand nombre de fois et ni les instances ni les cris de sa femme ne peuvent l’empêcher de recommencer. Après une ou trois fois il a ces mots : Nous allons encore recommencer ! Pourtant à ce moment-là il n’y a aucune personne présente visiblement sous lui. Et il arrive qu’après un nombre incroyable d’essais le pauvre homme se retrouve prostré par terre démuni de toutes forces. Quand il a récupéré quelque peu, on lui demande comment cela lui arrive et s’il y a une personne sous lui. Il a coutume de répondre qu’il ne voit rien mais qu’il est si « obsédé » qu’il ne peut s’abstenir (de pareil excès). »

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)