Dômu - Rêves d'enfants, de Katsuhiro Ôtomo

ÔTOMO Katsuhiro, Dômu – Rêves d’enfants, [Dômu 童夢], traduction [du japonais ? par] Anne-France Reycoquais, Genève, Les Humanoïdes Associés, coll. Styx, [1980-1981, 1983, 1991-1992, 1997] 2003, 238 p.

Akira, la BD et le film, a acquis et conservé une telle aura qu’il est parfois difficile de concevoir que son génial auteur, Ôtomo Katsuhiro, a pu faire d’autres choses très intéressantes avant comme après. En l’espèce, c’est l’avant qui va nous intéresser aujourd’hui – et même l’immédiatement avant, puisque, dans la bibliographie de l’auteur, Dômu précède de très peu Akira… et en contient déjà un certain nombre d’éléments : gamins bizarres aux pouvoirs psychiques et notamment télékinésiques incontrôlables, goût prononcé pour la destruction urbaine, subits et douloureux éclats de gore…

Cependant, Dômu demeure une œuvre à part entière, ce n’est certainement pas un vulgaire « brouillon » ; et c’est une BD qui, en son temps, a fait beaucoup parler d’elle et a remporté un très légitime succès aussi bien critique (avec une rare récompense pour la meilleure BD de science-fiction) que commercial – au Japon, mais aussi à l’étranger (en version anglaise, ce fut une des meilleures ventes de Dark Horse). De fait, ce manga n’annonce pas une « révolution Akira », mais constitue en fait une révolution en lui-même – qu’Akira prolongera avec une démesure qui lui sera propre, mais, déjà, avant cela, on perçoit bien, au Japon d’abord puis ailleurs également, que Dômu est une œuvre exceptionnelle et d’une originalité marquée, qui ne ressemble alors à aucune autre.

Il y a par ailleurs une différence de ton entre les deux BD, si elles sont toutes deux de science-fiction, et, si Akira mettra l’accent sur l'anticipation et le contexte apocalyptique ou post-apocalyptique, Dômu s’en tient à un cadre bien plus réduit, et ses codes sont plutôt ceux du policier, du thriller et de l’horreur – à vrai dire, au cours de cette relecture, c’est plus particulièrement ce dernier aspect qui m’a frappé, car l’ambiance de Dômu me semble annoncer, pour le coup, quelques traits classiques de la J-Horror qui commençait alors tout juste à se développer et connaîtrait son apogée une petite vingtaine d’années plus tard (ce cadre urbain, notamment, m’a rappelé l’excellent Dark Water de Nakata Hideo, et peut-être aussi le Kairo de Kurosawa Kiyoshi, entres autres j’imagine).

L’histoire est assez minimaliste – clairement, ce n’est pas l’atout majeur de cette BD, même si elle ne manque pas non plus d’intérêt en tant que telle. Le cadre de l’action est peu ou prou unique – un quartier résidentiel très récent, avec des barres d’immeubles démesurées ; pas forcément que des HLM pour autant, la population est relativement diversifiée, mais ce cadre urbain inexorable marque de son empreinte le quotidien de ses habitants, qui, au fond, n’ont guère l’occasion ou le besoin d’en sortir ; prétexte idéal pour une certaine critique sociale, on s'en doute, d'autant que c'est bien dans la manière de l'auteur.

Seulement voilà : cet îlot de béton est affecté par une série de morts suspectes – des suicides, en apparence, mais que l’on ne s’explique pas bien, et on s’explique encore moins leur nombre, qui dépasse largement le stade de « l’anomalie statistique ». Suffisamment pour que la police enquête… mais elle ne sait guère où chercher, et fait chou blanc. Un enquêteur comprend pourtant une chose essentielle – qui vient contredire la thèse des suicides : dans chaque cas, un objet très personnel a disparu…

Le lecteur ne patine pas autant que la police (pas vraiment de spoiler, donc…). En accompagnant les inspecteurs, il découvre la faune bigarrée du quartier, avec ses personnages gentiment ou moins gentiment excentriques – la mère traumatisée par la mort de son bébé, Yo-chan le colosse simplet qui colle un peu trop aux enfants, un spécimen d’alcoolique violent parmi tant d’autres… et Chô-san, un petit vieux qui vit tout seul (et c'est un nouveau point de critique sociale), sénile à l’évidence, le sourire aux lèvres en permanence. Or l’innocent vieillard a des pouvoirs psychiques – nous ne saurons pas d’où ils viennent, la BD ne s’embarrasse pas de ce genre d’explications. Ce qui importe, c'est qu'il use de ces pouvoirs pour manœuvrer ses voisins et les pousser à la mort, puis leur voler un objet anodin mais qui enrichit sa collection de babioles – sans doute ne se rend-il pas bien compte de ce que ses méfaits impliquent, pour lui ce ne sont probablement que des blagues agréablement puériles… Car Chô-san est bien retombé en enfance, littéralement ; mais il est un enfant puissant, et donc dangereux – extrêmement dangereux…

La police ne peut rien faire contre pareil phénomène, elle est totalement désarmée ; elle ne peut même pas le concevoir ! Pour arrêter le malicieux Chô-san, il faudra un autre enfant – un « véritable » enfant cette fois : la petite E-chan, qui vient tout juste d’emménager dans le quartier avec sa mère. E-chan aussi a des pouvoirs singuliers – et nous ne saurons pas davantage d’où ils viennent. Mais la petite fille identifie tout naturellement la menace constituée par Chô-san, et elle a beaucoup plus de sens moral que lui – et à vrai dire un œil assez sévère, quand elle ne joue pas gentiment avec ses copains (dont Yo-chan, finalement inoffensif), comme la petite fille qu’elle est malgré tout. Elle entreprend donc de lutter contre le vieillard retombé en enfance – de l’empêcher de faire davantage de mal. Mais le déchaînement de leurs pouvoirs réciproques entraînera une frénésie de destruction urbaine totalement incontrôlable… Le combat des dieux multiplie les victimes chez les humains – d’autant que ces dieux sont des enfants qui ne pèsent pas toujours très bien les conséquences de leurs actes, et, parfois, les mieux intentionnés peuvent s'avérer aussi redoutables que ceux, égoïstes, qu'ils visent à empêcher...

J’ai lu à plusieurs reprises – notamment, sauf erreur, dans Le Chrysanthème et le sabre, de Ruth Benedict, ouvrage à manipuler avec beaucoup de précautions, même s’il me semble que j’ai retrouvé ce genre de développements ailleurs (méfiance quand même, je vais peut-être rapporter des bêtises…) – que, dans la société japonaise traditionnelle, mais cela aurait laissé encore des traces aujourd’hui, on passe beaucoup de choses aux enfants, et notamment aux petits garçons, parce que l’on voit dans leur « innocence » quelque chose qui relève de la divinité, de la propre nature des kami ; l’école primaire commence à passer gentiment la bride, mais, avant le collège et surtout la frénésie aliénante des concours d’entrée dans les lycées puis les universités, l’enfant japonais bénéficierait ainsi d’une très grande liberté, qui aurait pour partie son explication dans ce ressenti spirituel, pour ne pas dire religieux. Mais ceci serait également vrai, à l’autre bout de la vie, après l’oppression de la vie active, pour les personnes âgées (traditionnellement, hein – là pour le coup c’est très probablement beaucoup moins vrai aujourd’hui, dans ce Japon vieillissant où le sort du troisième âge est tout sauf enviable, et est même parfois carrément tragique…) : l’idée de « retomber en enfance » serait prise au pied de la lettre, et la sénilité justifierait une nouvelle et ultime phase de liberté, et de bienveillance de la part des proches, le vieillard ayant en définitive retrouvé, même dans la folie, la nature des kami, celle qui était la sienne du temps des culottes courtes. Je ne sais pas le crédit qu’il faut accorder à ces développements, mais, en tout cas, ils me paraissent très éclairants au regard de ce qui se produit dans Dômu, et peut-être y a-t-il bien ici une clef d’interprétation ?

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas à ce niveau que brille véritablement Dômu. Le vrai point fort de la BD se situe dans son caractère cinématographique, qui se perçoit à deux niveaux : la narration et le dessin.

La narration est bien plus complexe – mais à bon droit – que ce que l’histoire laisserait supposer de prime abord. C’est comme si Ôtomo se promenait dans le quartier avec une caméra et un micro, captant çà et là des bribes de conversation, sans suivi, ou des images saisissantes, même si ancrées dans le quotidien d’un complexe résidentiel qui se voudrait au fond très banal. Pourtant, y bruissent les rumeurs – et les commérages. Le rapport entretenu par l’auteur avec son environnement produit un effet remarquable, notamment dans la première partie de la BD, comme une visite guidée et en même temps aléatoire du quartier, où l’on attrape au vol, et sans toujours bien s’en rendre compte, les éléments clefs de l’histoire. Les scènes impliquant directement la police – conférences de presse, réunions stratégiques, échanges privés – n’en produisent que davantage un fort contraste, qui, d’une certaine manière, appuie encore plus sur l’impuissance des représentants de la loi dans cette affaire qui les dépasse de la première à la dernière page. C’est très malin, très bien fait, et sans doute était-ce alors passablement original, si, depuis, on a pu connaître d’autres œuvres procédant de la sorte, éventuellement avec un égal brio.

Mais le point fort, celui qui saute à la gueule, c’est le dessin – qui est absolument parfait. Le style d’Ôtomo est reconnaissable entre mille, et qui a lu Akira ne sera pas le moins du monde dépaysé dans Dômu. Mais, à vrai dire, j’ai l’impression que cette BD incomparablement plus courte fait preuve d’une bien plus grande application, tout du long, avec une égale attention pour chaque séquence. Les personnages sont très bien caractérisés, tous aisément identifiables, et leurs émotions sont merveilleusement rendues – avec une mention spéciale pour E-chan, dont la colère comme les pleurs sont incroyablement authentiques ; mais, à vrai dire, le désespoir ultime du pathétique Chô-san n’en est pas moins poignant.

Et le décor, c’est encore autre chose – et de quoi se prendre de sacrées baffes. Ôtomo aime à mettre en scène des cadres urbains qu’il rend avec un souci du détail proprement maniaque. Dômu abonde en planches splendides qui en font l’éclatante démonstration, et nombre d’entre elles mériteraient qu’on s’y attarde pendant des heures. Mais Ôtomo, c’est notoire, aime aussi casser ses jouets : comme Akira bientôt, Steamboy plus tard, et peut-être d’autres œuvres encore, Dômu accorde une place conséquente à des fantasmes de destruction urbaine qui sont proprement bluffants.

Le résultat est de toute beauté – jusque dans l’horreur, parce que cela fournit alors un cadre de choix pour quelques éclats de gore bien sentis, pas le moins du monde du gore rigolard, mais du gore qui fait vraiment mal (avec notamment un des plus beaux écrasements de tête de toute l’histoire du gore).

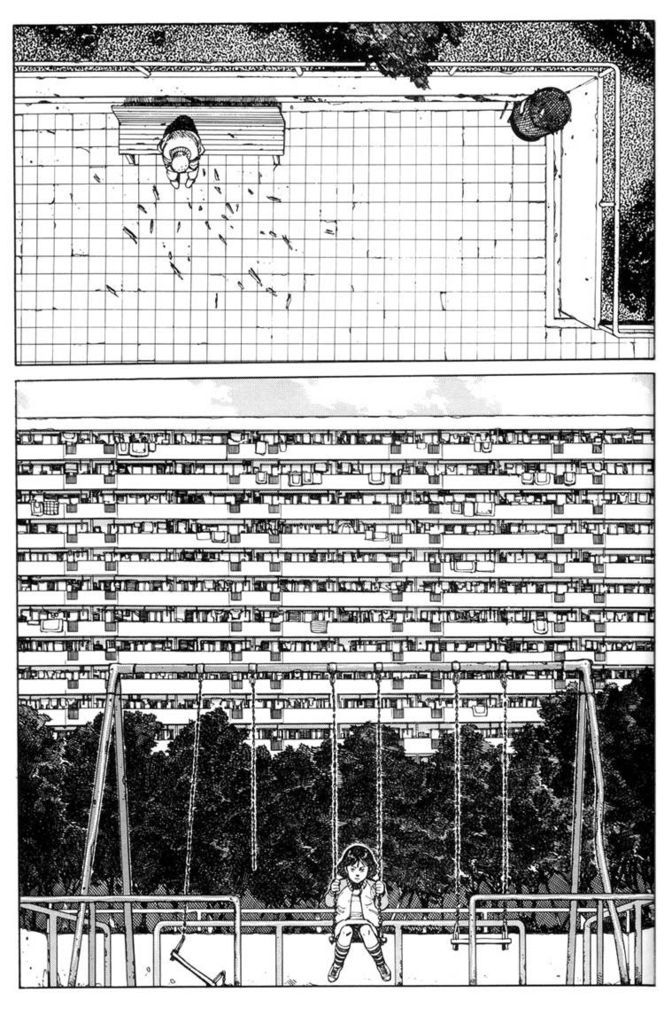

Mais il faut ajouter à tout cela un sens du cadrage proprement cinématographique, et qui était sans doute alors d’une audace folle, même si c’est devenu plus commun aujourd’hui. Ôtomo aime les angles de vue incongrus mais jamais gratuits, et sa BD a quelque chose de la transposition sur papier de quelque film à l’esthétique très léchée, sans doute conçu par un réalisateur tout dédié à la composition des images, avec un goût prononcé pour la perspective et les figures géométriques – en Occident, mettons un Kubrick, au Japon peut-être un Kobayashi ou un Oshima ? Mais je dois dire que, là encore, Dômu m’a paru anticiper sur un certain nombre de films de J-Horror – et je cite à nouveau Dark Water et probablement Kairo.

Quoi qu’il en soit, les mots me manquent pour exprimer la force de la composition des planches, et l’incroyable souci du détail dont elles font toujours preuve. Un exemple valant sans doute mieux qu’un long discours, voyez par exemple cette page, vers la fin de la BD (mais elle ne spoile rien), qui m’avait sidéré à ma première lecture il y a une quinzaine d’années de cela, et continue de le faire aujourd’hui avec toujours autant de force… Oui, une de ces planches que je peux fixer pendant des plombes.

Dômu, non, n’est certainement pas un « brouillon » d’Akira – même si les liens entre les deux BD ne manquent pas. Non, c’est une œuvre à part entière – et même, disons-le, un chef-d’œuvre à part entière.

Magnifique relecture d’une BD parfaitement splendide.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)