Il y a environ un mois de cela, je vous avais fait part de ma relecture, dans une toute nouvelle et très luxueuse réédition, de L’Histoire des 3 Adolf, de Tezuka Osamu – en même temps était ressortie, dans les mêmes conditions… eh bien, la seule autre BD du « Dieu du manga » que j’avais déjà lue : Ayako. Et cette BD, à l’époque, m’avait particulièrement touché – voire traumatisé. Il me fallait la relire, et, oui, le terrible impact de cette histoire parfaitement abominable et d’une noirceur oppressante demeure. En fait, et même en mettant L’Histoire des 3 Adolf dans la balance, je crois bien qu’Ayako est la bande dessinée la plus éprouvante que j’ai jamais lue, foin des origines géographiques ou des genres… D’une dizaine d’années antérieure à L’Histoire des 3 Adolf, Ayako incarne au mieux, au plus franc, cette bascule dans la pléthorique œuvre de Tezuka vers des récits plus adultes, et surtout très sombres – nul héros positif dans ce genre d’histoires…

Cela dit, les liens ne manquent pas entre ces deux séries au-delà – et, notamment, Ayako comme L’Histoire des 3 Adolf un peu plus tard joue de la carte du thriller (et, dans le cas présent, du policier) pour faire (plus ou moins) passer la pilule d’une chronique politique et sociale empreinte de considérations philosophiques extrêmement pessimistes. Et, comme L’Histoire des 3 Adolf, Ayako tient en même temps de la fresque historique, avec une histoire se développant sur près de trois décennies, et empruntant à des événements réels.

Un peu de contexte, du coup – indispensable pour apprécier l’intrigue. Tout commence en 1945, année fatidique pour le Japon : la Défaite face aux troupes américaines a anéanti le pouvoir nationaliste et militariste ; le Japon est occupé, et, si le SCAP a décidé d’épargner l’empereur, celui-ci est contraint de faire l’aveu qu’il n’est pas un dieu – et la sécularisation du Japon est un objectif prioritaire de MacArthur : le SCAP voit sans doute à bon droit dans le « shintô d’État » une cause essentielle de l'impérialisme japonais, et donc de la guerre. Mais la politique très volontariste des États-Unis va bien au-delà : dans l’idée de « démocratiser » le Japon, et à marche forcée, les autorités d’occupation imposent des réformes de grande ampleur, qui bouleversent encore un peu plus le modèle japonais – ainsi, notamment, une colossale réforme agraire, probablement la plus radicale jamais effectuée dans un contexte non communiste. Mais voilà, justement : le communisme doit être intégré dans l’équation… Quand MacArthur arrive au Japon, la libéralisation du pays et la promotion des droits de l’homme impliquent entre autres la libération des opposants politiques réprimés par le régime nationaliste et militariste japonais – parmi eux, les communistes (au sens large) sont les plus nombreux, qui rencontrent alors un écho non négligeable… et, la Guerre Froide s’annonçant, très vite, les autorités américaines redoutent d’avoir ouvert la boîte de Pandore (ou d’Urashima Tarô, puisque nous sommes au Japon, mais ce n’est pas tout à fait la même chose) ; à l’égard des communistes, à la veille de la guerre de Corée (déterminante pour le redressement de l’économie japonaise), la politique américaine opère un retournement radical : elle promeut les « purges rouges » en même temps qu’elle « pardonne » à bien des criminels de guerre d’extrême droite, souvent liés aux yakuzas, et auxquels elle « rend » les rênes du pouvoir, comme s’il ne s’était rien passé…

Or les occasions ne manquent pas, pour les militants des deux bords, de s’affronter – dans Ayako, Tezuka met l’accent sur les plans de licenciement massif dans les chemins de fer japonais (qui étaient parmi les plus développés au monde, pour partie en raison de magouilles politiques) ; c’est que, dans ce contexte, l'auteur peut faire référence, en maquillant à peine les noms, à une bien sombre affaire (et quelques autres, en fait...) : la mort très, très suspecte de Shimoyama Sadanori, premier président des Chemins de Fer Nationaux Japonais – aujourd’hui encore, les circonstances de la mort du haut fonctionnaire n’ont pas été éclaircies : meurtre (éventuellement politique, impliquant éventuellement les Américains) ou suicide ? Bien sûr, la première hypothèse est la plus stimulante pour Tezuka, et lui fournira un prétexte utile – même si, comme dans L’Histoire des 3 Adolf, c’est assez clairement un MacGuffin.

Car, si ce contexte est essentiel, le cœur de l’histoire, au sens du moins le plus primaire, est ailleurs, dans l’évocation sur trois décennies d’une ancienne famille traditionnelle japonaise, les Tengé, qui « règnent » depuis cinq siècles sur « leurs terres » au nord du Japon, autour de la ville de Yodayama. Comme tels, ces descendants de seigneurs locaux subissent de plein fouet l’impact de la réforme agraire, et n’ont pas de mots assez durs et haineux pour ces « communistes » qui l’ont promue, au travers des Américains (eh !), et les ont ainsi dépossédés. C’est que les Tengé incarnent le Japon ancien, encore largement féodal, même si Meiji est passé par là : ils sont des figures du passé, qui sont d’une certaine manière génétiquement incapables d’intégrer combien le monde a changé – et changera qu’ils le veuillent ou non, sans eux s’il le faut. Comme souvent, les Tengé déguisent la défense de leurs intérêts économiques et politiques sous l’étendard du respect des « traditions », jugées bonnes en tant que telles (un discours qui m’a toujours dépassé)… mais la réalité de la famille Tengé est nettement moins bravache, et beaucoup plus sombre – à vrai dire tout sauf « honorable », l’antithèse même de toute conception naïvement idéale de « l’honneur ».

Le premier membre de la famille Tengé que nous rencontrons se nomme Jiro – un prisonnier de guerre qui vient tout juste d’être relâché par les Américains et rentre à Yodayama après des années d’éloignement. Mais, là-bas, il subit de plein fouet la haine de son père, Sakuémon, le chef du clan : un vrai soldat japonais ne se serait jamais rendu à l’ennemi, Jiro est un lâche, et un traître ! Et, pour le coup… oui. Préoccupé par sa seule survie, Jiro s’est montré très serviable dans le camp de prisonniers, et a fait office d’indic et d’espion pour les Américains – sa « libération » ne met pas fin à son engagement auprès des services secrets de l'occupant, bien au contraire : elle a été favorisée afin de lui confier régulièrement des tâches qu’il ne peut pas refuser… et dont certaines puent sacrément. On est vaguement tenté, au tout début, de supposer que Jiro sera le « héros » de l’histoire – mais rien de la sorte (et peut-être son bandeau « de pirate », outil de caractérisation étonnant, doit-il être envisagé d’emblée comme un indice, mais j’y reviendrai…) : il n’occupera pas la première place dans ce récit, et, surtout, il multipliera les méfaits, au point où le lecteur à son tour le haïra profondément, peut-être plus encore que tout autre sur le moment…

Mais cela vaut en fait pour l’ensemble de la famille Tengé – ou, plus exactement, pour tous les hommes de cette famille (dans laquelle les femmes sont systématiquement des victimes, qui ne se rebellent pas le plus souvent – avec la vague exception de Naoko, qui flirte avec le communisme en flirtant avec un communiste). En effet, les mâles Tengé, dont Jiro, doivent se conformer au modèle déterminant du patriarche, l’odieux Sakuémon, une brute égoïste et autoritaire, qui justifie ses crimes par son statut nécessairement supérieur. L’élément déclencheur, et qui stupéfait Jiro quand il revient à Yodayama, est que Sakuémon a exigé de son fils aîné Ichiro, cupide et pas moins brutal que lui-même, mais aussi parfaitement veule, qu’il lui « livre » son épouse, la pauvre Sué, en échange de la garantie de la meilleure part de sa succession – et Sakuémon abuse sans cesse de Sué, qui lui a « donné » bien malgré elle une fille du nom d’Ayako, quatre ans quand l’histoire débute : ainsi, quand Jiro rentre à la maison, il se découvre stupéfait une petite sœur, et comprend bien vite que sa vieille mère n’en est pas la génitrice – tout le monde sait ce qui s’est passé, mais personne ne le dit… Parce que Sakuémon a tout pouvoir, et que l’inceste (au moins légal, à ce stade, mais plus tard il se passera de cette limitation) est un comportement jugé d’une certaine manière « normal » dans le contexte de la vieille famille Tengé.

(Et, ici, parenthèse : je n’en avais évidemment pas conscience lors de ma première lecture, il y a une quinzaine d’années de cela, mais, depuis, j’ai vu le film d’Ôshima Nagisa La Cérémonie, sorti en 1971, soit l’année précédant la publication en revue des premiers épisodes d’Ayako – et je n’ai pas manqué de relever les ressemblances entre les deux œuvres : une fresque s’étendant sur trois décennies, avec pour point de départ la Défaite de 1945, et constituant une métaphore de l'évolution politique et sociale du Japon sur cette période, le film mettant en scène les Sakurada, une famille traditionnelle aristocratique totalement anachronique, sous la coupe d’un patriarche odieux, brutal, autoritaire, qui est par la force des choses le « modèle » répugnant de tous les hommes qui lui sont liés par le sang ou par l’alliance ; les inclinations politiques de ce clan vont tout naturellement à l’extrême droite, même si on retrouve là aussi une vague histoire de flirt avec un communiste, mais, surtout, l’inceste est une véritable tradition au sein de la famille, jugée presque « normale », oui, et qui complique considérablement l’arbre généalogique des Sakurada… Ça fait vraiment beaucoup de points communs – même si je ne sais pas le moins du monde s’il faut y voir une influence, ou simplement l’air du temps et/ou la perpétuation de certains thèmes toujours utiles pour décrire ce genre de familles traditionnelles, et leur hypocrisie manifeste et révoltante.)

Tout cela va très mal tourner, inévitablement. Jiro, malgré qu’il en ait, est indirectement associé aux meurtres perpétrés par une sorte de « sous-agence » essentiellement criminelle qui gangrène les services secrets américains en mission au Japon – tout d’abord l'assassinat du fiancé communiste de Naoko, ensuite celui de Shimokawa, c’est-à-dire le Shimoyama Sadanori de Tezuka. Pas de chance : la servante simplette Oryo et la petite Ayako le surprennent à tenter de nettoyer une chemise tachée de sang au milieu de la nuit… Et c’est alors que Jiro, que nous avons déjà vu fourbe, lâche et mesquin, achève de nous faire la démonstration de ce qu’il n’a rien d’un héros, en se comportant en monstre : il menace de battre la pauvre Oryo pour s’assurer de son silence… mais comprend bien vite que la simple d’esprit le dénoncera de toute façon sans même s’en rendre compte : il « doit » la tuer…

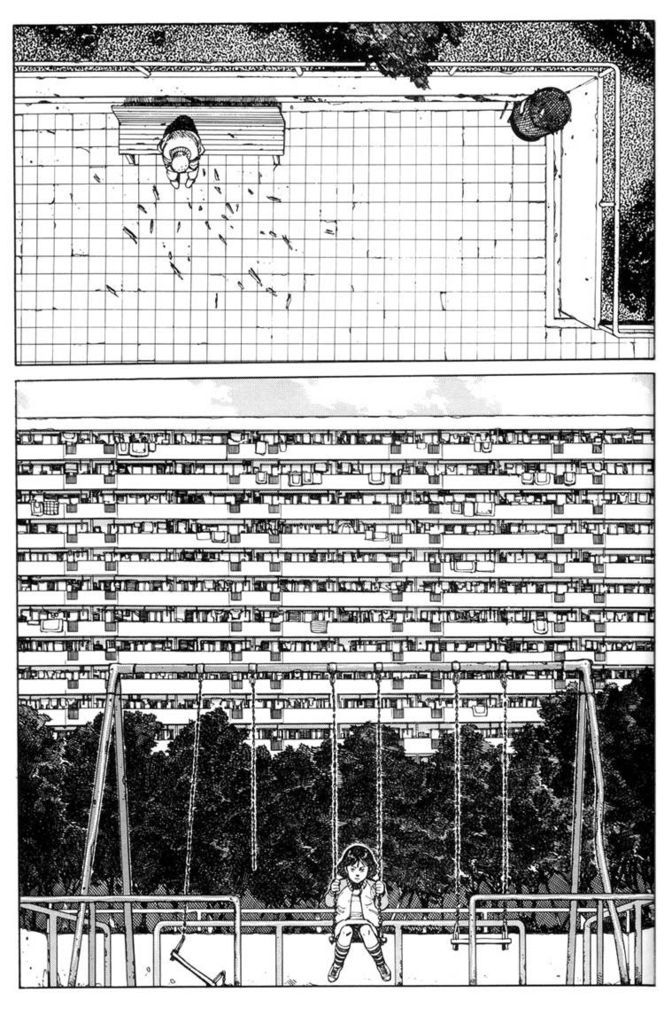

(Deuxième parenthèse : quand j’avais lu pour la première fois Ayako, il y a donc une quinzaine d’années de cela, j’avais lu juste avant L’Art invisible, de Scott McCloud, qui m’avait vraiment passionné. J’avais été intéressé, notamment, par le discours sur l’identification aux personnages, variant selon le degré de schématisation ou au contraire de précision de leur illustration : en gros, on s’identifie à un smiley 😊 parce qu’il peut correspondre à tout le monde, et cela vaut de même pour les silhouettes figurant sur les panneaux indiquant les toilettes ou que sais-je – c'est leur raison d'être, d'une certaine manière. Et c’est pour la même raison qu’une BD telle que Peanuts de Charles M. Schulz est aussi efficace : Charlie Brown, tout particulièrement, a un visage presque aussi simple qu’un smiley, et on peut donc tous s’identifier à lui, même s'il a certes un sexe et quelques traits et autres procédés de caractérisation – son esquisse de cheveux, son T-shirt… –, qui en font en même temps un personnage ; l’étape suivante pourrait être Tintin, etc. Mais, à mesure que l'on s'éloigne du schématisme, plus un personnage est méticuleusement rendu, avec des traits plus réalistes, et moins il devient un véhicule d’identification – car son caractère de personnage l’emporte et le sépare du lecteur. Un auteur habile peut en jouer, nous dit Scott McCloud – et c’est exactement ce que fait Tezuka dans Ayako : les traits d’abord très simples de Jiro, même avec cet élément de caractérisation qu’est son bandeau sur l’œil droit, et qui contribue déjà à le différencier du lecteur – c’est en fait surtout en cela que c’est un indice de son caractère particulier –, ses traits tout d’abord simples, donc, permettent, voire incitent à, l’identification du lecteur ; mais, au moment précis où le personnage bascule, juste avant qu’il devienne proprement haïssable, Tezuka lui consacre une case silencieuse où son visage est incomparablement plus réaliste, avec quelque chose qui peut évoquer la gravure, voire un soupçon de photoréalisme ; le lecteur ne peut dès lors plus s'identifier au personnage, et il comprend intuitivement que quelque chose de terrible va se produire, quelque chose à laquelle il ne veut surtout pas avoir part... Cette case est une exception dans la BD, Jiro reprendra immédiatement ensuite des traits plus classiquement « tézukiens », mais ce procédé m’avait particulièrement saisi à l’époque, me renvoyant immédiatement à ce que disait Scott McCloud : l’impact émotionnel est énorme ! Par contre, mes souvenirs me joueraient-ils des tours ? Parce que je croyais me souvenir que cette case très particulière était en fait une double planche entière – mais, ici, c’est seulement une case « comme une autre », même si assez grande relativement, à la fin d’une page gauche « normale », et donc juste avant la révélation du crime de Jiro, quand on tournera la page, « comme dans Tintin » ; bizarre…)

Depuis quelque temps, déjà, Jiro comme la famille Tengé dans son ensemble sont pris dans un diabolique engrenage qui ne laisse aucune échappatoire – et, plus on progresse dans l’intrigue, plus cette mécanique amène les personnages à enchaîner les horreurs. Mais la BD connaît bientôt une nouvelle bascule, après le meurtre d’Oryo et le départ de Jiro (que nous retrouverons, bien différent, bien plus tard). Ichiro, l’aîné des Tengé, s’est de tout temps soumis à Sakuémon pour garantir sa succession – nous l’avons vu, il est allé jusqu’à « vendre » sa propre épouse à son père ! Le départ de Jiro l’arrange, mais Ichiro redoute que Sakuémon change d’avis quant à son héritage, en favorisant Ayako qu’il adore, ou peut-être même Sué, qui se livre toujours à lui, n’ayant guère la possibilité de refuser… En fait, Ichiro s’avère un personnage mentalement instable – et, si Ayako est le fruit de ses propres crimes, il la hait en fait plus encore pour cette raison… Quand il s’avère qu’Ayako pourrait nuire « aux Tengé » en racontant ce qu’elle a vu, il saisit l’occasion : « l’honneur des Tengé » implique de la faire taire – ils la feront passer pour morte, et l’enfermeront dans une remise, où elle sera à jamais coupée du reste du monde…

Et c’est alors, d’une certaine manière, que commence vraiment l’histoire d’Ayako… et qu’il me faut me taire, pour n’en rien révéler – simplement, comme je l’ai déjà dit, cette histoire se finira bien des années plus tard… et impliquera bien des crimes.

Il me faut cependant insister sur un point : Ayako n’est pas seulement une BD très, très noire, c’est aussi une BD très, très rude – au point du malaise. Le mot n’est pas trop fort. J’avais déjà dit quelque chose du genre concernant L’Histoire des 3 Adolf, mais Ayako, ai-je l’impression, c’est encore autre chose – encore au-delà. La lecture de ce manga noue l’estomac, régulièrement – au point d’ailleurs où j’ai préféré en étaler un peu la lecture, et je ne crois pourtant pas être le plus impressionnable des lecteurs. Il y a d’ailleurs quelque chose, dans Ayako, qui m’a ramené d’une certaine manière au marquis de Sade – à ce même genre de cruelle noirceur, le rire sardonique en moins ; et, si la BD n’a absolument rien de pornographique, elle s’adresse quand même clairement à un lectorat adulte, il n’y a pas la moindre ambiguïté à cet égard (ou peut-être que si… et c’est bien pour cela que je ressens le besoin de le préciser, car le trait « rond » caractéristique de Tezuka ne doit surtout pas tromper), et la sexualité vaguement ou moins vaguement déviante et perverse sous-tend régulièrement l’intrigue. Je suppose d’ailleurs, au vu d’un commentaire sur ma vidéo portant sur L’Histoire des 3 Adolf, qu’il me faut probablement souligner que, dans Ayako plus encore que dans cette série plus tardive, on ne compte pas les séquences très éprouvantes de violences infligées à des femmes… Je ne crois pas pour autant, mais peut-être naïvement, qu’il faille y voir une forme de complaisance – mais, si tous les hommes ou peu s’en faut dans cette histoire sont des monstres parfaitement répugnants, les femmes quant à elle sont systématiquement des victimes ; la fin de la BD permettrait peut-être un commentaire complémentaire, mais je préfère ne rien en dire ici, au cas où…

(Une troisième parenthèse, quand même : Ayako a connu deux fins – la première pour la publication en série, dans la revue Big Comic, et la seconde pour la reprise en volume ; en France, nous ne connaissions que cette dernière, celle que favorisait Tezuka, et qui est très sombre – mais il s’était senti obligé, initialement, de livrer une fin plus « positive », le « happy end » relatif lui paraissant nécessaire dans les conditions de prépublication d’Ayako ; rappelons qu’il commençait alors tout juste, sauf erreur, à basculer vers des récits plus noirs, et peut-être était-il un peu indécis encore à cet égard… Quoi qu’il en soit, l’histoire dans cette réédition s’achève bien avec la fin « sombre », la seule que les lecteurs français connaissaient jusqu’alors – mais, en annexe, on trouve également la fin « positive »… Un bonus bienvenu, mais qui fait surtout la démonstration qu’Ayako ne pouvait pas se terminer de cette manière, que ça sonnait faux, et que Tezuka avait bien fait de remiser cette conclusion de côté. Tant qu’on y est, le paratexte de cette luxueuse réédition d’Ayako n’a rien de commun avec les abondants commentaires concluant chacun des deux volumes de L’Histoire des 3 Adolf – en dehors de la même préface de Patrick Honnoré, qui a semble-t-il également traduit la fin alternative inédite, il n’y a guère que six pages récapitulant les principaux personnages de la BD et les résumant ; le seul véritable apport de cette annexe concerne les personnages et situations historiques sur lesquels brode Tezuka – les autorités d’occupation américaines, et le mystère autour des « accidents » de chemin de fer, pour l’essentiel.)

Je n’ai pas grand-chose à dire concernant le dessin, ou l’art de la narration, y compris au travers du biais thriller/policier : pour l’essentiel, je ne ferais que répéter les mêmes choses que j’avais avancées pour la plus tardive Histoire des 3 Adolf. Et, oui, bien sûr, c’est donc d’une très grande qualité.

Ayako, globalement, est de toute façon une excellente BD – et une BD importante. Une expérience de lecture éprouvante, aussi, mais ça participe sans l’ombre d’un doute de la réussite exceptionnelle de ce manga crucial. Oui, on peut, on doit, parler de chef-d’œuvre.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)