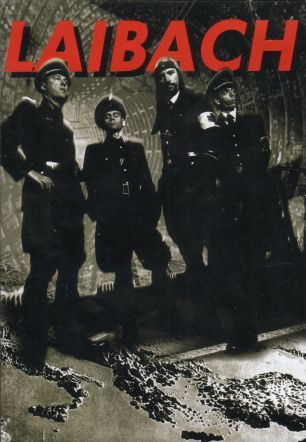

LAIBACH, Laibach (DVD).

Tracklist :

01 – Drzava

02 – Opus Dei

03 – Geburt einer Nation

04 – Sympathy For The Devil

05 – Across The Universe

06 – Wirtschaft ist tot

07 – Final Countdown

08 – In The Army Now

09 – War

10 – Alle gegen Alle (Live)

11 – God Is God

12 – Tanz mit Laibach

13 – Das Spiel ist aus

BONUS – A Film About WAT

Le groupe slovène Laibach, légende de la musique industrielle, a comme qui dirait suscité quelques malentendus... Alors autant poser les choses clairement d’entrée de jeu : non, Laibach n’est pas un groupe de vilains nazis. Non, Laibach n’a rien de fasciste. Laibach se contente de cultiver, jusqu’à l’outrance, l’apparence du fascisme.

Mais il est vrai qu’à ce jeu-là, on peut légitimement se poser quelques questions. L’utilisation d’une imagerie fascisante dans le but de déstabiliser l’auditeur (et éventuellement de susciter sa réflexion sur la différence entre apparence et réalité, signifiant et signifié) remonte, parallèlement au mouvement punk (la fameuse croix gammée de Sid Vicious), aux origines mêmes de la musique industrielle, avec les fondateurs du genre, les géniaux Throbbing Gristle, et elle a souvent été reprise par la suite, avec plus ou moins de pertinence. Aujourd’hui, plus personne n’oserait qualifier les membres de Throbbing Gristle de nazis (et il fallait à vrai dire être sacrément crédule pour avancer cette accusation même dans les années 1975-1980…) ; en-dehors de quelques irréductibles bornés, Front 242, de même, n’en est plus guère accusé ; et, dans la version « rock de stade », il faut vraiment être le dernier des ahuris fondamentalistes pour qualifier de nazillon un Marilyn Manson… ou, au delà, un David Bowie (si si, c’est arrivé…). Mais le fait que quelques (rares) artistes majeurs de la scène industrielle aient conservé une certaine ambiguïté à cet égard (comme le néanmoins génial Boyd Rice aka NON, très très très douteux, ou – et là je n’oserais pas vraiment me prononcer, il y a de nombreux éléments à charge et à décharge – Death In June) a eu les conséquences que l’on sait sur Laibach.

Il faut reconnaître que les Slovènes l’ont bien cherché, étant sans doute ceux qui ont le plus joué sur cette imagerie et continuent encore à le faire aujourd’hui, comme on en jugera avec cette compilation de clips. Et il y a bien – hélas – d’authentiques fafs parmi les admirateurs de Laibach, c’est indéniable… J’avoue avoir été pris de doutes, parfois, et même avoir ressenti un brin de gêne à l’écoute de leurs albums ; mais ce n’est plus le cas depuis un certain temps. A qui voudrait se forger sa propre opinion sur la question, je suggérerais notamment de regarder l’intéressant documentaire de Saso Podgorsek Divided States Of America, prenant le prétexte de la tournée américaine de Laibach en 2004 pour dresser un portrait de l’Amérique contemporaine en interviewant notamment les fans du groupe (plutôt que le groupe lui-même, qui ne parle pas à la caméra, et se contente de temps à autre d’émettre des textes aux allures de slogans extrêmement provocateurs – et souvent très drôles…) à la sortie des concerts. Si l’on y ajoute un visionnage honnête de ces clips souvent hilarants, ainsi que quelques observations relevant du simple bon sens (imagine-t-on vraiment un groupe se réclamant du nazisme et faisant une propagande ouverte en ce sens avoir un tel succès critique – dans une presse musicale et artistique généralement très ancrée à gauche, mais aussi auprès de certaines « institutions » ou « icônes » intouchables, comme le légendaire et regretté John Peel, qui a grandement contribué à les faire connaître en Europe – et commercial – les concerts attirant des milliers de fans à travers le monde, lesdits fans, parmi lesquels les skinheads sont heureusement extrêmement minoritaires, n’éprouvant par ailleurs pas la moindre difficulté pour se procurer les albums du groupe, qu’on trouvera, ainsi en France, dans n’importe quelle Fnac ou Virgin ?), et tout doute disparaîtra bien vite. Non, Laibach n’est pas fasciste ; par contre, à l’instar de Throbbing Gristle en son temps, et de manière plus poussée encore à certains égards (puisque se concentrant essentiellement sur la thématique politique), les membres de Laibach se posent en véritables maîtres du détournement, bien plus convaincants et efficaces que les situationnistes à l’origine de cette « arme ». Laibach n’est pas qu’un groupe de musique (à l’intérêt variable, soyons honnêtes) : c’est une vaste entreprise de subversion par le détournement, utilisant la musique, mais aussi l’art contemporain sous toutes ses formes, le théâtre, etc., pour délivrer un message critique de nature essentiellement politique qui a le bon goût (si, si) d’être à la fois pertinent et drôle, ce que cette compilation de clips démontre avec brio.

Le premier titre, « Drzava » (« L’Etat »), donne le ton. Musicalement, on est encore assez proche du premier Laibach, particulièrement hermétique, très nettement industriel, même s’il y a déjà le « chanteur » actuel. Dans ce beau clip en noir et blanc, les membres du groupe, arborant déjà leur fameuse dégaine de nazis, livrent une musique martiale, bruitiste et difficile, peu aidés par un son assez franchement lamentable. Mais la puissance est déjà là, et une beauté troublante aussi, le clip étant un prétexte pour une collaboration de Laibach avec une troupe de danse contemporaine (Laibach est coutumier de ce genre de collaborations ; ils ont ainsi mis en musique un certain nombre de pièces pour des compagnies théâtrales, notamment le Macbeth de William Shakespeare).

Mais la suite révèle bien vite le propos véritable de Laibach, puisque l’on enchaîne immédiatement sur leur premier succès européen, à savoir « Opus Dei », leur reprise martiale du lamentable tube d’Opus « Life Is Life ». Dans un beau paysage montagnard et sylvestre, le chanteur aux allures d’improbable prophète et les trois autres membres du groupe en randonneurs du Tyrol tout droit sortis d’un film de propagande supervisé par Goebbles chantent en un chœur viril (et étrangement entraînant !) ce tube pop incroyablement niais, révélant ainsi un inquiétant message caché sous le sirupeux de la pop FM. Laibach entame véritablement ici son entreprise de détournement, qui reposera souvent sur la récupération de tubes pop a priori anodins dont le message et le sens profond semblent être transfigurés par le simple habillage que lui confère le groupe… Un nouvel exemple suit immédiatement, avec le très arty (pour ne pas dire abominablement kitsch) « Geburt einer Nation », c’est-à-dire leur reprise, à nouveau très martiale, et en allemand s’il vous plaît (les paroles étant cette fois un brin « retouchées »…) du « One Vision » de Queen. On continue ensuite avec l’hilarant clip « gothique » de leur excellente reprise de l’excellent morceau des Rolling Stones « Sympathy For The Devil », le chanteur à la voix abominablement trafiquée semblant alors un authentique gourou sataniste en costume de SS, tandis que ses trois confrères forment un chœur décadent d’aristocrates nazis tout droit sortis des 120 journées de Sodome version Pasolini ! Détournement de tube pop toujours avec l’étrange et superbe « Across The Universe » des Beatles, cette fois interprété par une jolie jeune femme accompagnée d’un chœur angélique… de gamins des Jeunesses hitlériennes ! Le résultat, musicalement, est magnifique ; le clip n’en est pas moins extrêmement troublant… et très drôle aussi, notamment quand le chanteur, toujours très démoniaque, vient apporter son unique contribution à cette douce ballade, sous la forme de deux éructations en guise de conclusion…

On revient enfin à une composition de Laibach à proprement parler, suscitant une esthétique différente, avec « Wirtschaft ist tot », un morceau assez étrange et un brin métallique, accompagné à nouveau d’un clip très arty (et donc kitsch…) à l’ambiance de SF totalitaire glacée.

Plus drôle et pertinent, bien que très moche, le clip de la reprise de l’improbable et affligeant tube d’Europe « The Final Countdown », entièrement réalisé en images de synthèses, bien désuètes aujourd’hui. La reprise est à peu près aussi lamentable que l’original (en dehors de quelques jolis chœurs par ailleurs assez risibles dans ce contexte), mais là ne réside de toute façon pas l’intérêt. Il s’agit en effet ici pour Laibach de faire de la propagande en faveur de son Etat indépendant sans assise territoriale, NSK (pour « Neue Slovenische Kunst », « le nouvel art slovène ») : « Devenez vous aussi citoyen du premier Etat global de l’univers : l’Etat NSK », ce slogan est répété dans une quinzaine de langues (latin inclus !), tandis que le clip nous présente les membres du groupe (eux aussi en images de synthèse) sous forme d’oscars hollywoodiens supervisant la fabrication de milliers de passeports NSK, entourés par des obus et l’omniprésente croix de l’OTAN. C’est alors la guerre en Yougoslavie, et, si la Slovénie a pu obtenir son indépendance en une dizaine de jours, sans véritables difficultés, ailleurs les combats font rage, et l’intervention occidentale passe entre autres par des bombardements qui n’arrangent guère la situation… Laibach, à cette époque, aurait d’ailleurs donné un concert dans Sarajevo assiégée, distribuant des passeports NSK aux spectateurs, et déclarant même pendant un temps que Sarajevo avait été « annexée » à l’Etat NSK ! Cette reprise insipide, et le clip qui l’accompagnent, prennent dès lors une tout autre résonance… On retrouve ensuite cette même esthétique et ces mêmes thématiques sur la reprise du célèbre « In The Army Now », bien plus intéressante musicalement (même si le clip, cette fois, ne présente pas vraiment d’intérêt particulier). « War », ensuite, un très bon morceau porté par de jolis chœurs néoclassiques, poursuit sur l’utilisation de l’image de synthèse, mais avec bien plus de finesse et pour un résultat plus esthétique, une multitude de symboles du pouvoir (politique, religieux, économique, scientifique…) défilant à toute vitesse à l’intérieur de la croix de Laibach secouée d’une pulsation métronomique, ce défilé épileptique n’étant interrompu que pour le bref refrain, où le chanteur retrouve son éructation de « Across The Universe », le chœur étant à nouveau « tenu » – visuellement, en tout cas… – par des enfants, deux petites filles cette fois, n’apparaissant qu’au travers de photos sépia… Très troublant, encore une fois.

On passe à quelque chose de totalement différent avec une version live de « Alle gegen Alle », intéressante sur le plan musical (le morceau est rythmé et entraînant) mais guère convaincante sur le plan de la réalisation à mon avis (on a vu plus intéressant depuis, avec les brefs passages musicaux de Divided States Of America).

« God Is God », ensuite, décale assez logiquement le propos sur la thématique religieuse, ainsi que l’ensemble de l’album dont il est issu, l’excellent Jesus Christ Superstar, qui a grandement contribué à faire sortir Laibach de l’underground avec ses sonorités plus metal-indus qui ne sont pas sans évoquer, en moins primaire, leurs rigolos plagiaires teutons de chez Rammstein, qui percent à la même époque. Un très bon morceau, bien écrit, mais le clip ne présente guère d’intérêt, en dehors de sa tendance à la mégalomanie.

« Tanz mit Laibach », par contre, est une petite merveille ! Les membres du groupe retrouvent leurs tenues militaires hautement connotées (même si l’uniforme serait celui d’officiers américains, ai-je cru comprendre…) pour un morceau rythmé et drôle, aux paroles sarcastiques renvoyant aux plus beaux détournements de Laibach (« Wir tanzen Ado Hynkel, Benzino Napoloni […] Mit Totalitarismus, und mit Demokratie, wir tanzen mit Faschismus, und roter Anarchie ! »). Un excellent morceau, très martial et entraînant, que l’on a envie de passer en boucle, servi par un clip dynamique et efficace, drôle, esthétique (on retrouve par moments l’arrière-plan de « War », parmi de nombreuses références à de précédents clips) et bien vu (la botte du chanteur marchant au pas semblant à tout instant prête à écraser la figure du spectateur…). Une sympathique façon de prôner l’amitié germano-américaine (« née durant et après la seconde guerre Mondiale », nous disent-ils, ajoutant que, comme les Etats-Unis sont autrefois venus en aide à l’Allemagne, l’Allemagne d’aujourd’hui, à la tête des Etats-Unis d’Europe, doit venir à la rescousse des Etats-Désunis d’Amérique en phase terminale…) ! Les mêmes thématiques sont reprises, sur un mode moins brutal, dans « Das Spiel ist aus », qui conclue la sélection de clips, et contient lui aussi quelques très sympathiques passages (probablement filmés lors de la tournée américaine de 2004 précédemment évoquée ; on y voit notamment les membres du groupe, vêtus de leurs uniformes, faire leurs courses dans un mall gigantesque…).

Un intéressant bonus, enfin : un documentaire d’environ 45 minutes réalisé une fois de plus par Saso Podgorsek (par ailleurs réalisateur des clips de « God Is God », « Tanz mit Laibach » et « Das Spiel ist aus »). Dans un premier temps, fortement mégalomane, l’histoire contemporaine depuis 1945 se voit rappelée à grands renforts d’images d’archives et d’assertions troublantes, et mise en parallèle avec l’histoire de Laibach, présenté comme le groupe de tous les scandales, et plus encore comme des visionnaires dont il est crucial d’adhérer aux propositions… Suit une présentation et « explication » (qui en rajoute en fait encore dans l’ambiguïté, le plus souvent, même si, dans certains cas, le détournement ne saurait vraiment pas faire de doute, plusieurs chansons étant ainsi présentées comme traitant de la différence entre apparence et réalité…) de l’intégralité des morceaux de l’album WAT, accompagnée de vidéos souvent très intéressantes (avec quelques redites, ceci dit : on a droit à peu près trois fois à « Tanz mit Laibach » !). Dans tous les cas, les commentaires – prononcés par une femme sur la première partie, puis par, c’est du moins ce que je suppose, leur ami Peter Mlakar, philosophe et citoyen de NSK, pour la présentation de WAT – se font lapidaires, provocants (voir les exemples plus haut, sur « Tanz mit Laibach »)… et souvent très drôles aussi. Petits échantillons : « Nous aimons beaucoup le mot allemand « Achtung ». […] En fait, c’est un appel à la révolution. Une révolution sociale, politique, religieuse. Nous l’avons fait car nous croyons aux règles du « diamat », le matérialisme dialectique. Nous pensons que chaque action a sa réaction et que chaque chose doit trouver sa vérité et son sens dans son opposition, dans son propre reflet, avant qu’il ne soit trop tard. [Suivent cinq secondes de silence…] Mais on peut se tromper, bien sûr. On ne sait jamais vraiment. » J’aime. Et ça ne me semble définitivement pas facho, pour le coup…

Une compilation indispensable pour les amateurs de Laibach – qu’on ne saurait décidément pas limiter à sa seule musique –, et utile pour ceux qui veulent se forger une opinion, que ce soit sur le véritable fond idéologique du groupe ou sur la pratique intelligente du détournement. Je vous suggère enfin de l’écouter à très fort volume, histoire de vous faire plein de nouveaux amis.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)