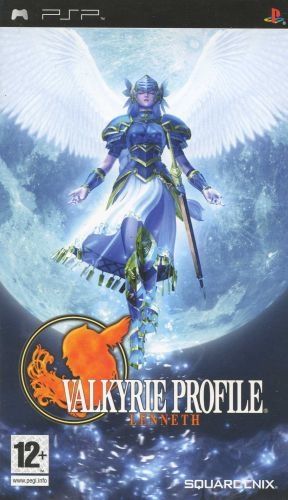

"Valkyrie Profile Lenneth"

Valkyrie Profile Lenneth (PSP)

Je ne sais pas, finalement, si c’est une si bonne idée que cela que d’attendre d’avoir fini un jeu vidéo avant de vous en parler. Sur PSP, cela m’empêche ainsi de vous causer, entre autres, des très bons Final Fantasy Tactics: The War Of The Lions, ou Wild Arms XF, ou encore, dans un tout autre registre, Patapon 2. Et cela explique pourquoi j’ai mis autant de temps avant de vous parler de Valkyrie Profile Lenneth. Parce que, quand bien même la difficulté de ce titre ne m’a pas paru insurmontable (en mode normal, hein), contrairement aux précités, le fait est qu’il est chronophage, et que le temps, en ce qui me concerne, est une denrée rare, malgré tout…

Mais j’en suis finalement venu à bout, et je n’ai maintenant plus d’excuse : il est donc bien temps de vous entretenir de ce titre légendaire, souvent considéré comme un des meilleurs RPG sur PSP, voire le meilleur jeu du genre… mais qui, autant le dire de suite, m’a tout de même un peu déçu sous cet angle…

Le scénario tient pour ainsi dire sur une feuille de papier OCB. Platina, une jeune fille originaire d’un village miséreux et maltraitée par sa mère, décide de fuir, incitée par son ami Lucian, quand elle découvre qu’elle est sur le point d’être vendue comme esclave. Las, elle trouve la mort dans un champ de fleurs empoisonnées…

Mais elle se « réincarne » sous la forme de la Valkyrie Lenneth, « égérie du champ d’honneur ». Ce qui tombe à pic : Odin, qui gouverne le Valhalla, voit approcher le Ragnarök à grands pas ; il envoie donc Lenneth sur Terre (Midgard) pour collecter les âmes des mortels qui vont servir de guerriers dans l’affrontement ultime.

Dès lors, le jeu se découpe en plusieurs phases : les plus longues, et celles qui constituent le jeu à proprement parler, ont lieu sur Midgard, et se découpent en huit chapitres de 24 tours chacun ; mais, à la fin de chaque chapitre, se déroule une phase en Asgard, qui permet de suivre le déroulement des événements chez les dieux. Ce n’est pas là une des moindres originalités de ce titre assez unique en son genre qu’est Valkyrie Profile Lenneth, jeu qui combine RPG classique à la Final Fantasy, plates-formes et stratégie-gestion.

Sur Midgard, Lenneth vole tout d’abord au-dessus d’une carte. En se « concentrant », elle va pouvoir déterminer sa prochaine destination « utile » (le joueur est libre d’aller ailleurs, mais, ainsi que nous l’avons vu, le temps lui est compté…) : ce sera soit une ville où aura lieu une saynète permettant à Lenneth de récupérer l’âme d’un héros, ce qui prend un tour, soit un donjon, où Lenneth devra mettre fin à une menace et récupérer des artefacts pour Odin, ce qui prend deux tours.

On voit déjà ici une des limites du jeu… qui est en fin de compte très linéaire : en effet, il ne sert à peu près à rien d’aller dans les villes dès l’instant que la concentration ne l’exige pas, même, par exemple, pour effectuer les actions classiques des RPG comme acheter de l’équipement, etc. Il n’y a aucune boutique dans le jeu : l’équipement est « créé » magiquement grâce à des points de matérialisation conférés par Odin et/ou gagnés en lui rendant des artefacts, et ce uniquement à l’extérieur des donjons ou sur les points de sauvegarde. Donc, à l’exception des saynètes précitées, le joueur se retrouve très vite à enchaîner les donjons, et c’est seulement ici que s’exerce véritablement sa liberté de mouvement.

On en arrive à la grande particularité de Valkyrie Profile Lenneth, suggérée dès son titre : le jeu est vu intégralement de profil, en 2D, comme un bon vieux jeu de plates-formes à l’ancienne. Le joueur contrôle (et voit) Lenneth (qui regroupe en fait une équipe de quatre personnages actifs), mais il voit aussi les ennemis (pas de rencontres aléatoires à la Final Fantasy ; en outre, une fois les ennemis vaincus, ceux-ci disparaissent définitivement : il faut sortir du donjon pour qu’ils réapparaissent). Il peut exécuter diverses actions typiques du jeu de plates-formes : se déplacer en avant ou en arrière (normal), mais aussi sur les côtés quand une flèche l’indique (on change alors de zone sur la carte du donjon), vers le haut ou vers le bas s'il y a une échelle, sauter, donner un coup d’épée pour engager le combat (on a alors l’initiative ; si c’est le monstre qui touche d’abord, c’est, soit lui qui commence, soit l’équipe du joueur, mais avec un temps de retard qui l’empêche d’effectuer n’importe quelle action), s’accroupir, faire une glissade, tirer pour congeler l’ennemi ou pour faire des blocs de glace...

Avis personnel : c’est très perturbant. Et je ne suis pas très fan… Mais sans doute est-ce parce que je n’ai jamais été très fan des jeux de plates-formes. Et j’avoue avoir crisé régulièrement devant certaines phases de pures plates-formes, inattendues dans un RPG, et dont je me serais bien passé…

Le système de combat est intelligemment conçu : nous sommes dans un système au tour par tour, à la Final Fantasy, mais très dynamique ; chacun des quatre personnages actifs se voit attribuer un bouton (triangle, carré, rond, croix), ce qui détermine son ordre d’attaque, et éventuellement permet de faire une méga combo de la mort. Mais il est également possible de passer par un menu (touche select) offrant davantage de possibilités (utilisation d’objet, de magie, équipement, répartition des personnages, tentative de fuite…).

Le donjon, plus ou moins vaste et plus ou moins labyrinthique, plus ou moins parsemé d’énigmes et autres jeux de logiques (en plus des agaçantes séances de plates-formes précédemment mentionnées…), s’achève généralement par un boss de fin de niveau, après quoi l’on récupère des artefacts que l’on envoie en principe à Odin pour gagner des points de matérialisation et des points d’évaluation qui nous garantissent une « bonne » fin. Chaque donjon reste alors sur la carte et est donc entièrement rejouable dans ses conditions initiales (à ceci près que les trésors et le boss ont disparu), à l’exception de ceux dits « Cave of Oblivion », très petits, qui n’apparaissent qu’une fois par chapitre, et marquent la fin des « concentrations nécessaires ».

N’empêche qu’avec tout ça, Lenneth se retrouve vite à la tête d’une petite troupe. Elle peut choisir parmi ces divers personnages les trois qui l’accompagneront dans son périple ; mais elle doit aussi, durant chaque chapitre, envoyer au moins un, au mieux deux héros à Asgard… et pas n’importe lesquels : Freya, la déesse de la fertilité, donne au joueur des consignes précises à cet égard au début de chaque chapitre. Il faut généralement des personnages d’une certaine valeur héroïque, d’une certaine classe, et disposant de certaines compétences bien particulières. Bref : il faut faire des choix… C’est l’aspect stratégie-gestion du jeu, l’autre grande originalité de ce Valkyrie Profile Lenneth. Mais, pour dire les choses comme elles sont, en mode normal tout du moins, cet aspect-là ne pose guère de problèmes en fin de compte : on se retrouve très vite à constituer une équipe « permanente », avec des personnages de très haut niveau, ce qui n’empêche en rien de fournir à Asgard les champions demandés…

Tant qu’on en est aux petites critiques, on évoquera la relative faiblesse du titre sur le plan technique : graphismes relativement quelconques et un tantinet granuleux, character design pas terrible, animation un brin saccadée et un peu floue… Certes, un RPG n’est généralement pas un jeu destiné à en mettre plein la vue, mais il faut reconnaître que la portable de Sony est capable de faire beaucoup mieux, et que d’autres RPG ne se sont pas privés pour le montrer. On regrettera d’ailleurs au passage le petit nombre des cinématiques passé le début du jeu ; c’est dommage, celles-ci étaient plutôt de bonne qualité… On en jugera avec la présentation, ou encore avec ce sympathique épisode.

Ceci étant, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : si j’ai jusqu’à présent semblé mettre le doigt essentiellement sur les points négatifs du titre, il n’en reste pas moins que Valkyrie Profile Lenneth est un bon, et même un très bon jeu. Il a pour lui l’originalité indéniable de son concept, qui le place vraiment à part, et le fait est que l’on se prend très vite au jeu (même s’il est possible, voire probable, que l’on commence par faire quelques conneries à la première partie, nécessitant éventuellement de recommencer depuis le début – c’est en tout cas ce qui m’est arrivé…).

Mais je dirais que ce qui m’a le plus marqué dans ce jeu, au-delà de ce concept unique, c’est son ambiance, assez remarquable. Il ne s’agit pas tant ici du cadre des sagas scandinaves (de toute façon très malmené ; et le monde dans lequel Lenneth se promène comporte nombre d’aspects orientaux), que de l’atmosphère morbide qui se dégage de l’ensemble. Les saynètes de « recrutement » sont toutes plus tragiques et désespérées les unes que les autres, et le joueur a pleinement conscience de diriger une équipe de morts… On est très loin, ici, de la naïveté assez typique de bon nombre de RPG nippons, sans tomber dans les mauvaises gogotheries de pure façade pour autant : il s’agit ici d’un véritable pathos, authentique, sincère, poignant. Aussi le jeu est-il à bien des égards plus mature que le tout-venant du genre. Et, quand bien même l’histoire à proprement parler est-elle plutôt mince, on se prend cependant d’affection pour l’ensemble des personnages rencontrés, qui sont en général d’une profonde humanité, chose assez rare dans le genre pour être signalée. Et, du coup, une fois nos personnages envoyés en Asgard, on a envie de savoir ce qu’ils deviennent, et on suit avec attention les rapports de Freya à ce sujet, quand bien même on ne peut pas intervenir dessus…

Valkyrie Profile Lenneth est donc à n’en pas douter un très bon RPG. Je ne le crois cependant pas aussi bon que ce que l’on en dit généralement, et il me semble pécher par trop d’aspects pour mériter la couronne de « meilleur RPG sur PSP » qu’on lui décerne parfois (à titre d’exemple, je n’ai aucun doute sur le fait que Final Fantasy Tactics: The War Of The Lions, dans son genre certes bien particulier, lui est supérieur). Je n’en ai pas moins passé un très bon moment dans l’ensemble sur ce titre effectivement très recommandable. Bon, m’en vais probablement m’attaquer à Disgaea: Afternoon Of Darkness, maintenant…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)