CR L'Appel de Cthulhu : Etoiles brûlantes (02)

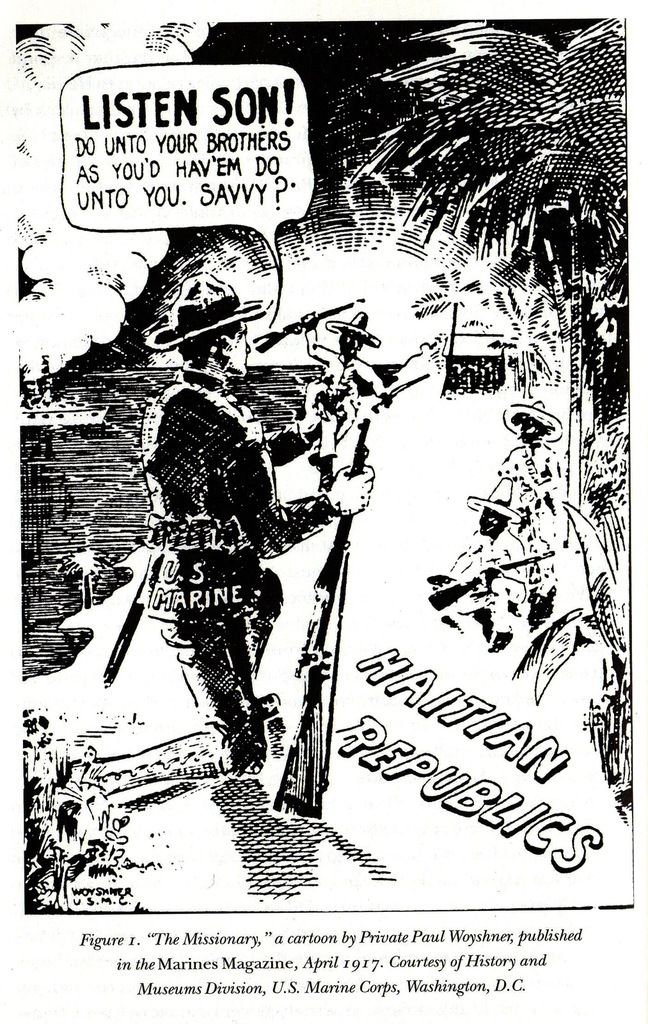

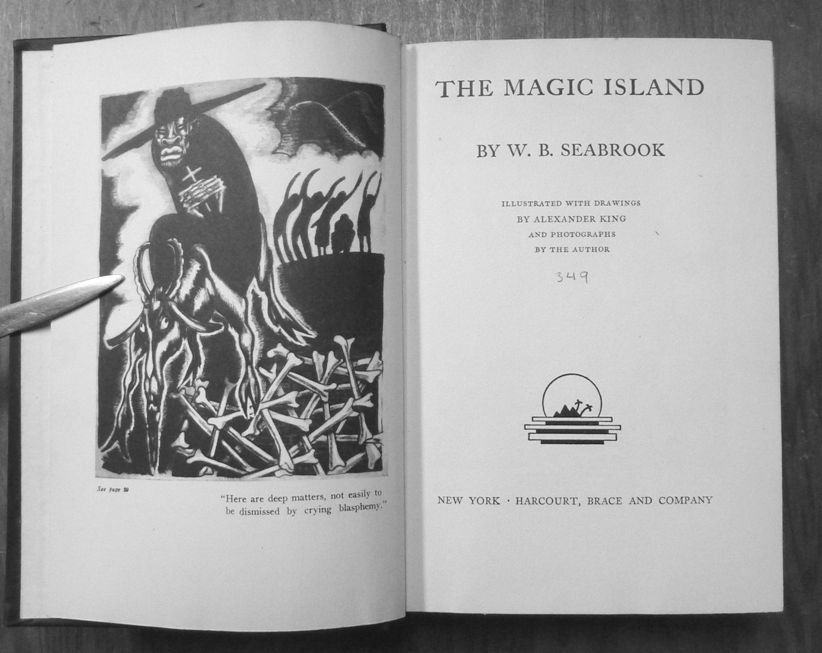

Deuxième et dernière séance d’ « Étoiles brûlantes », scénario pour L’Appel de Cthulhu signé David Conyers, et qui figure dans le supplément Terreurs de l’au-delà.

La première séance se trouve ici.

Voici la vidéo du compte rendu de cette deuxième séance :

Voici également l’enregistrement audio de cette séance (à l’état brut, sans montage – et sans la musique et les effets sonores de Roll20, hélas) :

Les trois joueurs incarnaient…

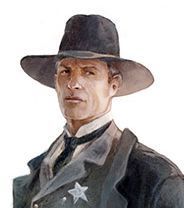

… James Sterling, le richissime industriel…

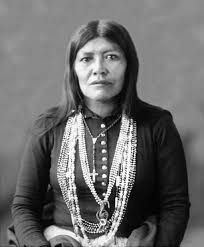

… Donna Sterling, sa fille un peu rebelle, étudiante en anthropologie…

… et enfin Dirk Kessler, détective privé, embauché par James Sterling.

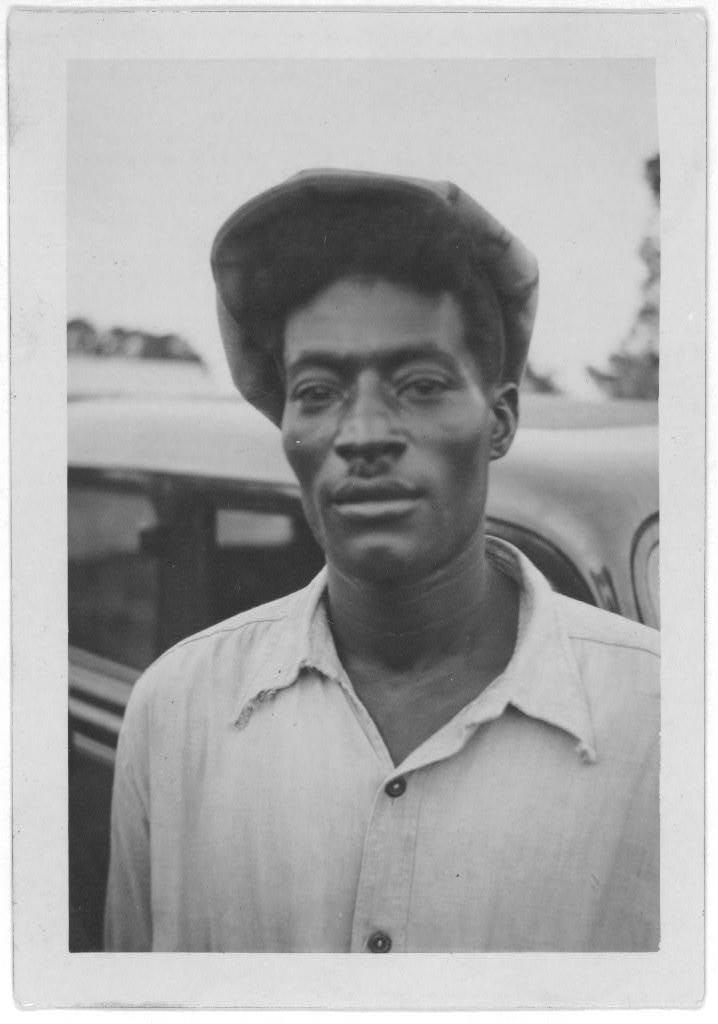

Pour illustrer ce compte rendu, je vais avoir recours à diverses photographies récupérées çà et là sur le ouèbe et parfois un chouia trafiquées (pas grand-chose : seulement la conversion en niveaux de gris le plus souvent). J’ai cependant le très mauvais réflexe de ne pas noter à qui appartiennent les droits de ces photographies quand je prépare mes scénarios… Si les propriétaires de ces droits souhaitent que j’en fasse mention, je m’exécuterai, bien entendu.

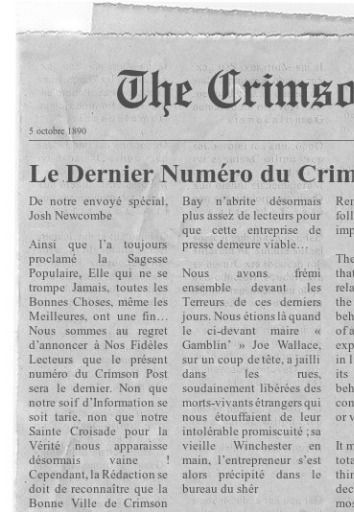

Par ailleurs, les aides de jeu de ce scénario étant en principe disponibles gratuitement et légalement au téléchargement sur le site de Sans-Détour, éditeur du jeu, j’ai supposé qu’il m’était possible de les faire apparaître dans ce compte rendu, sachant que je les ai de toute façon presque systématiquement retouchées, dans le texte et/ou dans l’aspect. J’espère, là encore, ne pas léser qui que ce soit.

Allez, c’est parti…

I : MAMA JOSÉPHINE

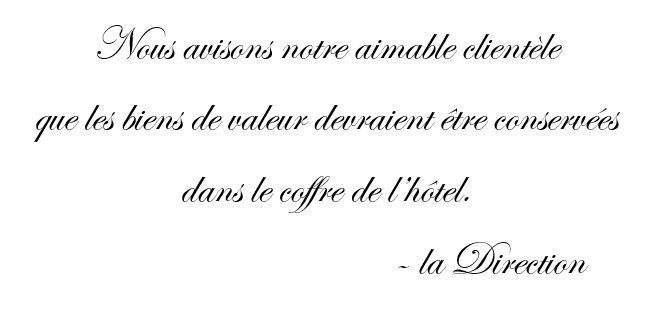

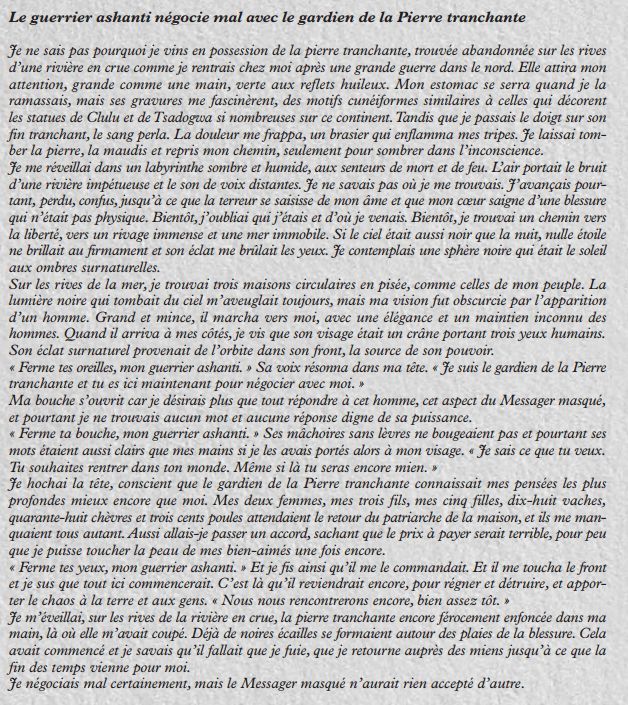

Après l’altercation lors de laquelle James Sterling, sous le coup de la panique, a dégainé son revolver au milieu de la foule en train de préparer la Fet Guédé (qui a lieu le lendemain et le surlendemain) aux environs du Grand Cimetière de Port-au-Prince, Dirk Kessler a pris les choses en main pour qu’ils se montrent plus discrets – même si sa morsure par plusieurs tarentules ne l’a pas laissé au mieux de sa forme. Ils se sont éloignés pour gagner des rues moins bondées, et rejoignent ainsi l’adresse de la mambo Mama Joséphine, adresse qu’ils avaient trouvée dans le journal intime de feu l’anthropologue Bruce Northeast.

Comme dans le cas de Marie Jérôme, ainsi que l’avait constaté Dirk, l’adresse ne donne pas directement sur une maison d’habitation ou une échoppe au nom de la personne à laquelle ils viennent rendre visite, mais correspond à un commerce tout ce qu’il y a de banal – en l’espèce, une blanchisserie.

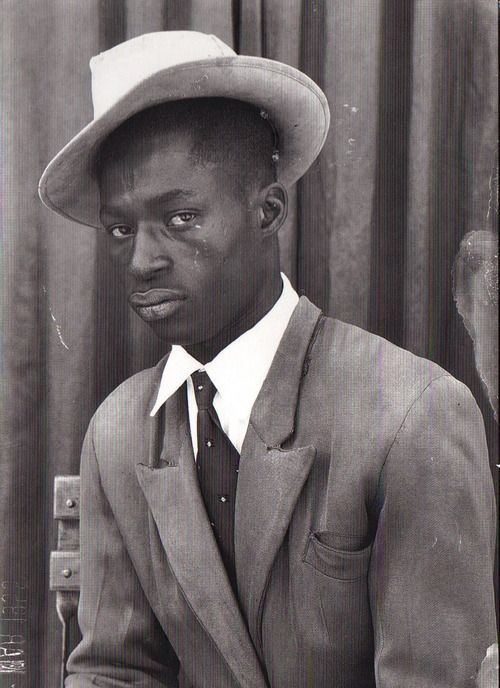

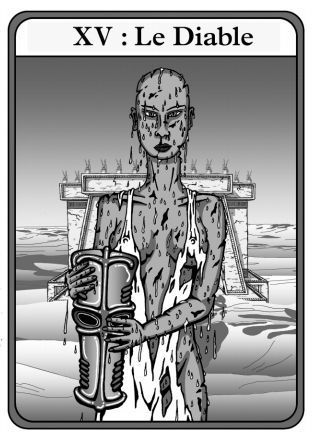

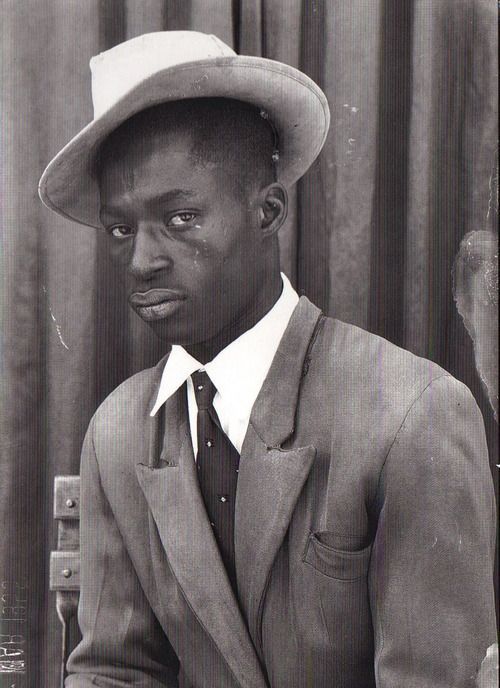

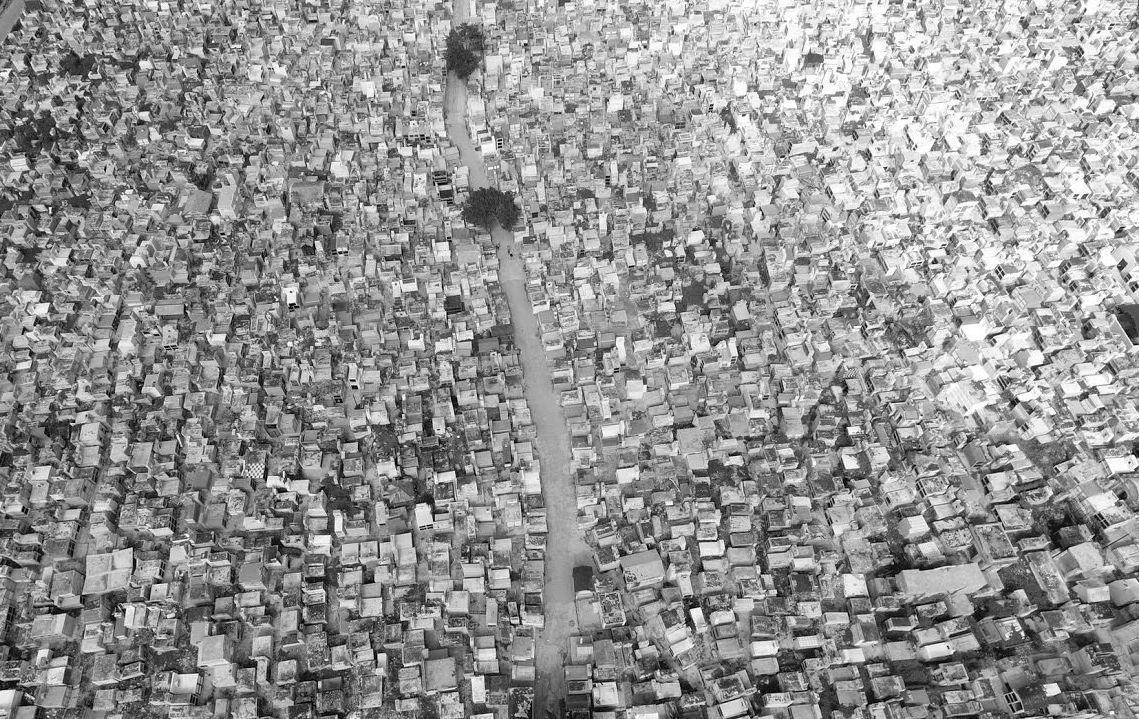

Un homme à la forte carrure…

… fait la lecture du journal aux femmes en train de laver le linge. Dirk fait les présentations, un peu hésitant, mais l’homme, qui répond au nom de Jim, lui dit qu’il le reconnaît, et que Mama Joséphine les attend dans l’arrière-boutique – car c’est là que se trouve le hounfor. Il le lui indique d’un coup de tête et reprend sa lecture.

Derrière la porte, c’est le jour et la nuit ; le hounfor est une pièce assez petite, et à la décoration très chargée : vévés, icônes, statues, poupées, de Papa Legba, d’Erzulie, de Damballa…

… mais aussi, dans le désordre, cages de perroquets, bocaux divers remplis de décoctions peu ragoutantes, peaux de serpents, poissons séchés, etc.

Au fond de la pièce, assise sur une chaise, se trouve une vieille femme noire, vêtue d’une robe blanche immaculée ; elle est relativement corpulente, et son regard est fixe – elle n’est probablement pas tout à fait aveugle, mais a tout de même une vision déficiente.

James la salue et se présente – en supposant que son nom lui dit quelque chose ? Souriante, la mambo répond qu’ils sont déjà venus la consulter… Mais James explique leur amnésie. Ils ne se souviennent donc pas de ce qu’ils devaient lui apporter ? Le papillon… Dirk n’avait pas le souvenir de l’avoir emmené, mais, fouillant instinctivement dans ses poches, il trouve la boîte d’allumettes et la tend à Mama Joséphine – qui se penche dessus, les yeux myopes immédiatement posés sur l’insecte ; elle se dit satisfaite, et range la boîte d’allumettes dans ses étagères qui débordent de choses bien plus étranges encore.

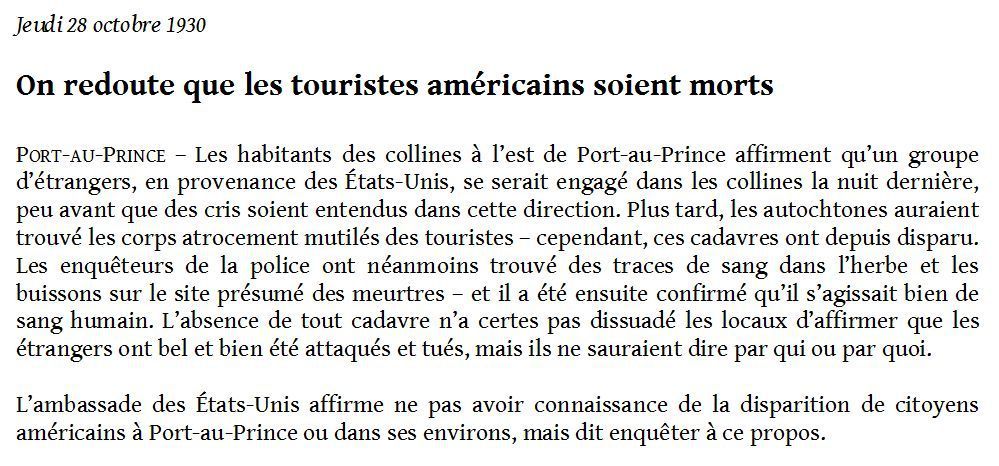

Mama Joséphine s’installe dans un fauteuil (son dos la fait visiblement souffrir) et désigne des chaises à ses invités. Elle doit remplir sa part du contrat, maintenant. L’Horreur Flottante… Un sujet désagréable. James lui rétorque que la vie de son fils est en jeu. Se sont-ils rendus aux Étangs Célestes, leur demande la mambo ? Ils le supposent – mais ne s’en souviennent pas. En revanche, on les a retrouvés, amnésiques, dans les environs... Mama Joséphine acquiesce ; elle avait entendu parler d’un groupe de touristes morts dans les collines… Elle craignait d’apprendre que c’était d’eux qu’il s’agissait. Mais de quoi se souviennent-ils, concernant le très secret culte de l’Horreur Flottante ? ou le Roi Kaliko, le prétendu « bokor » à sa tête ? Rien, ou presque. L’essentiel de ce qu’ils savent provient des notes de Bruce Northeast… qui a été assassiné. Mama Joséphine le connaissait, mais son visage figé est impénétrable, impossible de deviner ses émotions.

Quoi qu’il en soit, le journal de l’anthropologue leur a appris que Jack devait être sacrifié lors d’une cérémonie dans deux jours, à la fin de la Fet Guédé, aux Étangs Célestes. Dirk s’impatiente : peut-elle les aider à combattre le culte ? Oui – mais ils doivent d’abord comprendre une chose : Jack est toujours vivant… mais il faut le considérer comme étant déjà mort. James, très las, suppose que cela a à voir avec ces symptômes qu’ils ont découvert çà et là – le corps écailleux, le troisième œil au milieu du front… Exactement. Mais l’industriel succombe alors à la colère : comment le sait-elle ? Comment peut-elle décider ainsi de son sort ? Très calme, Mama Joséphine lui répond qu’elle sait tout cela parce qu’ils en ont déjà parlé ensemble – et il avait eu la même réaction de déni.

La mambo se lève, et le geste est visiblement douloureux, puis se dirige vers ses étagères encombrées. Elle y attrape une petite boîte gravée d’une sorte de pentagramme étrange, qu’elle pose sur la table devant ses invités :

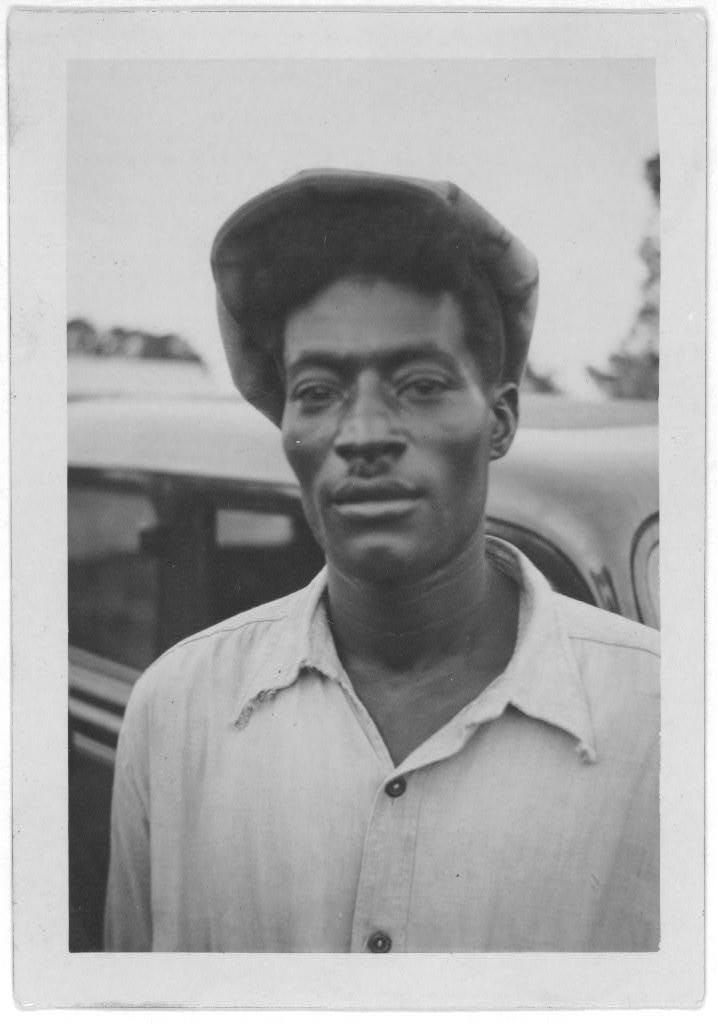

Elle ouvre la boîte, et, à l’intérieur, se trouve une petite pierre aux reflets verts, et visiblement très coupante, avec un trou permettant de glisser une ficelle pour s’en faire un collier :

James ouvre de grands yeux : c’est donc là la Pierre Tranchante dont ils avaient entendu parler ? Notamment dans la fable du guerrier ashanti ? C’en est une, oui – il en existe plusieurs. S’ils ont lu la fable, ils savent que le guerrier ashanti a « mal négocié »… Cette pierre est une sorte de piège. Le fil de ces pierres est tel que, quand on les saisit, on se coupe – et, quand on se coupe, on appartient irrémédiablement à… « cet être », que l’on a pu appeler le Messager Masqué. Dès ce moment opère « ce que vos scientifiques appelleraient une infection, ou une contamination » ; mais c’est bien pire, en vérité – la victime de la pierre devient un hôte pour la divinité connue sous le nom d’Horreur Flottante.

James sanglote : il implore la mambo, il doit bien y avoir un moyen de sauver son fils ? Non, le craint Mama Joséphine ; tout ce qu’ils peuvent faire à ce stade, c’est lui épargner de terribles souffrances… et épargner à Haïti, voire au monde, des souffrances plus atroces encore. Parce que la cérémonie à la fin de la Fet Guédé va consister à… « extraire » de « l’hôte »… l’Horreur Flottante elle-même. James fond en larmes et quitte la pièce en criant : « Non ! Non ! »

Mama Joséphine laisse faire, se taisant un instant – puis continue. Dirk prend alors les choses en main : cet objet pourrait-il leur être utile ? Oui, s’ils comptent retourner aux Étangs Célestes et tuer « l’hôte » avant qu’il ne soit trop tard – et en le frappant à la tête, impérativement, car c’est du troisième œil que surgira l’Horreur Flottante. Mais Dirk devine la menace sous-jacente : pour approcher Jack, ils doivent se couper avec la Pierre Tranchante ? Mais alors… ils deviendront comme lui !

Mama Joséphine, stoïque, explique qu’ils devront utiliser la pierre pour une raison bien particulière : « Les Étangs sont gardés. Il y a… une créature. Bien pire que tout ce que vous pourriez imaginer. Ce sombre serviteur de l’Horreur Flottante… Il faut se l’amadouer – sinon il tue tout le monde sur son passage. Le Roi Kaliko et ses fidèles ne risquent en principe rien, car ils sont liés au monstre, mais tout autre personne qui se rendrait aux Étangs Célestes en ignorant cela serait condamnée. C’est ici qu’intervient la Pierre Tranchante : en se coupant avec, en devenant un nouvel hôte de l’Horreur Flottante, on leurre la créature, qui n’attaque pas. » Dirk demande s’ils doivent se couper tous les trois, alors – Mama Joséphine s’interrompt un bref instant, puis : « N’importe lequel d’entre vous. Cela vous permettra de ne pas passer pour un ennemi auprès du sombre serviteur. »

Mais le détective insiste : qui se coupe avec la pierre se sacrifie avec ce geste ! La mambo ne le nie pas. Mais le processus de transformation demande du temps – et elle a une… « potion » qui permettra de ralentir ce processus. Mais elle ne va pas leur mentir : ça n’est qu’un répit – la personne demeure condamnée à moyen terme. Donna Sterling, mal à l’aise avec cette « magie », avance que le simple fait de quitter Haïti pourrait peut-être y remédier, mais Mama Joséphine la détrompe aussitôt. Tout cela ne concerne pas qu’Haïti. D’ailleurs, l’Horreur Flottante n’est qu’un des noms d’une divinité qui en porte beaucoup, à travers le monde entier : le Messager Masqué, la Femme Boursouflée, la Langue Sanglante, le Rampant Qui Hurle, ou encore la Chauve-Souris des Sables, ou le Pharaon Noir… « Baron Samedi, même, à en croire certains – ce qui m’attaque dans ma propre foi… » Il est partout – « et c’est bien pour cela que vous devez comprendre que la menace ne pèse pas seulement sur Jack Sterling, ou sur Haïti : c’est le monde entier qui est menacé. » Haïti serait certes aux premières loges si l’Horreur Flottante venait à s’incarner – l’île subirait pendant des années, des décennies peut-être, le chaos, la folie destructrice, avec sa kyrielle de meurtres, de massacres, de torture, de viols… Mais ce chaos gagnerait progressivement le reste du monde.

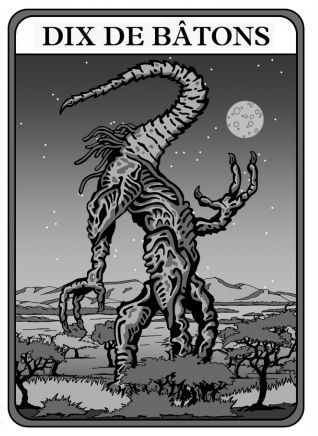

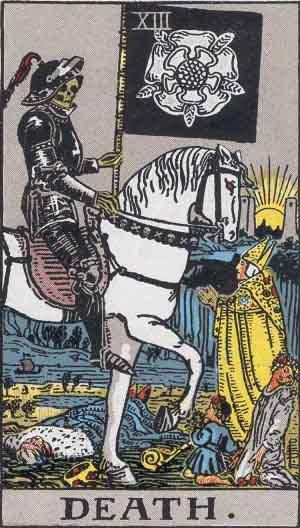

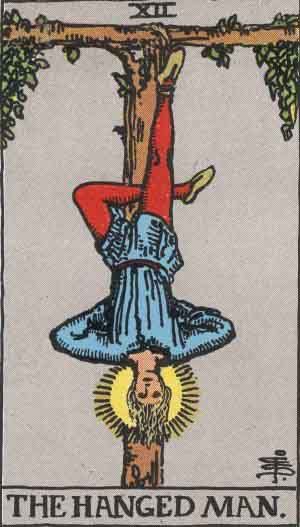

Dirk avance qu’ils doivent se concerter à ce sujet – puisqu’il faudrait décider que l’un d’entre eux se sacrifie… Les investigateurs vont se retirer. Mais Mama Joséphine retient encore un instant Dirk : elle se lève péniblement, et va attraper quelque chose sur une de ses étagères, quelque chose qu’elle tend au détective – une nouvelle carte de ce tarot étrange, le 10 de Bâtons, inversé :

La mambo suppose qu’il s’agit de la Langue Sanglante, comme on l’appelle au Kenya. Quoi qu’il en soit, on lui a remis cette carte quelques minutes avant leur arrivée – pour qu’elle la leur donne. Elle a demandé le nom du messager, qui a répondu : « Nyarlathotep. » Donna, devant les sonorités égyptiennes de ce nom, suppose que cela pourrait renvoyer au Pharaon Noir dont parlait Mama Joséphine ? Oui – mais ce n’est qu’un nom parmi d’autres… Il a des centaines de noms. Il est partout. Et il les attend. La carte peut être un avertissement, une condamnation, ou une mauvaise blague… Elle va laisser les investigateurs réfléchir à leur dilemme – ils repasseront ensuite la voir pour qu’elle leur donne la Pierre Tranchante et la potion. Ils doivent faire vite : s’il ne sert à rien, et serait même sans doute trop risqué, de se rendre d’ores et déjà aux Étangs Célestes, il faudra qu’ils s’y trouvent impérativement dans deux jours, au soir – quand la cérémonie touchera à sa fin, l’Horreur Flottante devant jaillir du troisième œil de… « l’hôte ».

James fait les cent pas à l’extérieur, en tirant sur son cigare. Sa détresse l’incite à la paranoïa – et il remarque un homme noir qui guette devant la blanchisserie, de l’autre côté de la rue ; mais il n’a rien à voir avec le docker guère discret avec lequel il avait eu une altercation quelques heures plus tôt (outre qu’un renflement dans sa poche ne laisse aucun doute quant au fait qu’il est armé). L’industriel fait d’abord celui qui n’a rien remarqué, mais choisit ensuite de rentrer dans la boutique au prétexte d’offrir un cigare à Jim – lequel n’est cependant pas en mesure de le renseigner sur l’identité de l’homme qui fait le guet dehors.

Dirk et Donna sortent alors du hounfor. La douleur des morsures d’araignées n’est plus handicapante à ce stade – par contre, le détective a eu comme une brève « absence », un trou noir… James lui offre un cigare et désigne en même temps discrètement l’homme qui les observe, et qui a l’air d’un « vrai dur »… Dirk suggère de retourner à l’hôtel en empruntant une autre porte de la blanchisserie. Pas trace du guetteur, ils prennent un taxi.

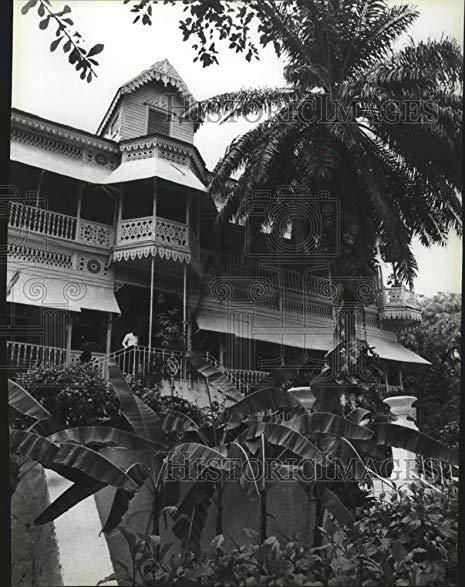

II : HÔTEL OLOFFSON

De retour à l'Hôtel Oloffson, James demande à Nathaniel si personne n’a cherché à les joindre. Ça n’est pas le cas, mais le zélé réceptionniste offre ses services s’ils souhaitent contacter qui que ce soit ? Non, mais James supposait qu’on leur avait adressé « un coursier », et il décrit l’homme entraperçu devant chez Mama Joséphine ; mais cela n’évoque rien à Nathaniel : « En tout cas ce monsieur n’est pas rentré dans l’hôtel. » James lâche un billet au réceptionniste, qui l’empoche avec joie.

Les investigateurs se réunissent dans la chambre de James, et discutent de leur situation. Donna suppose qu’ils pourraient s’adresser à quelqu’un d’autre que Mama Joséphine, quelqu’un de plus compétent, pour trouver un autre moyen de sauver Jack, sans condamner qui que ce soit. Dirk est dans un état d’esprit similaire. James était sorti avant que la mambo ne parle de se sacrifier, et cette révélation l’abasourdit : non seulement son fils doit mourir, mais il faut encore qu’un autre d’entre eux meure ?! « C’est une plaisanterie ? Le chaos en Haïti, et puis quoi encore… Depuis quand croyez-vous à ces racontars de vieille sorcière ? » Mais, si cette situation n’enchante pas Dirk, il a tendance à croire la mambo…

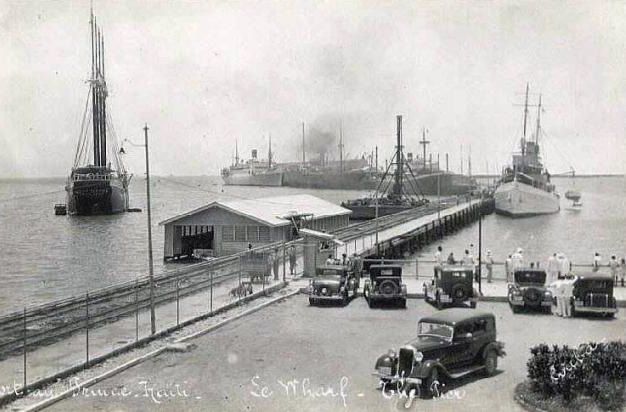

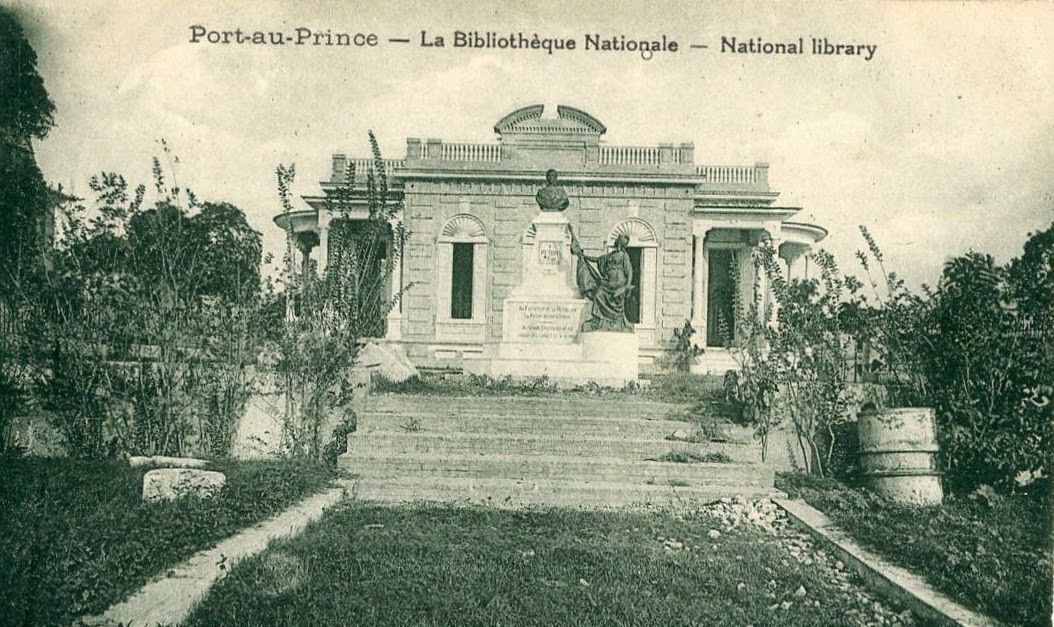

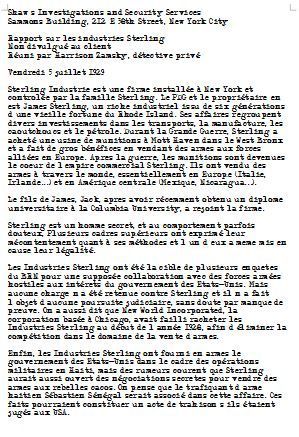

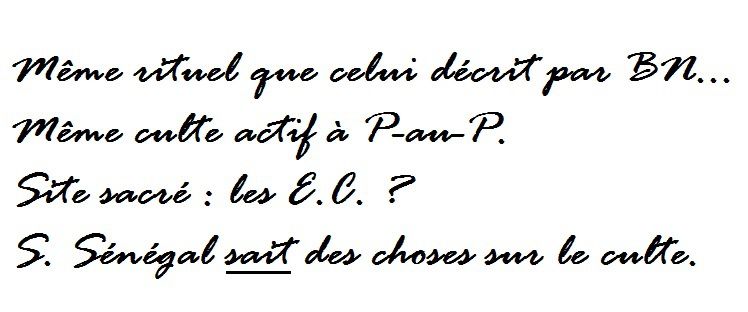

Le détective suggère de passer en revue ensemble les documents qu’ils avaient rassemblés et tout ce qu’on leur a dit depuis qu’ils ont quitté l’hôpital militaire d’Elmwood. Ils s’attellent tous trois à la tâche, et se rendent compte que le culte de l’Horreur Flottante était mentionné, même de manière cryptique, dans un document qu’ils avaient laissé de côté – la note marginale de Dirk dans le livre Sombres Sectes africaines, à la Bibliothèque Nationale d’Haïti : « S. Sénégal sait des choses sur le culte. » Ils se souviennent que le « marchand d’armes haïtien Sébastien Sénégal » était mentionné dans le rapport secret de la Shaw’s Investigations sur les Industries Sterling. Ce qui les ramène au manifeste d’embarquement de « matériel agricole » à destination de l’entreprise Labadie Import/Export, sur les quais de Port-au-Prince. Dans l’espoir que le mystérieux Sénégal saura leur proposer une autre méthode que celle préconisée par Mama Joséphine, les investigateurs montent dans un taxi à destination des quais, au nord-ouest de Port-au-Prince.

III : LABADIE IMPORT/EXPORT, QUAIS DE PORT-AU PRINCE

Les investigateurs traversent la ville, en passant par son centre. Mais l’ambiance change du tout au tout à mesure qu’ils se rapprochent de la mer. Les quais sont encombrés, le port très actif ; partout, des dockers chargent et déchargent des navires, dont l’essentiel commerce avec les États-Unis.

Si l’environnement est relativement anarchique, trouver Labadie Import/Export n’est pas très compliqué – c’est un grand entrepôt, qui ne paye pas vraiment de mine ; le nom de l’établissement est peint à la peinture blanche sur une simple planche cloutée. Devant s’activent des dizaines de manœuvres noirs exténués…

… parmi lesquels Donna reconnaît sans peine l’homme qui avait frappé son père aux environs du Grand Cimetière (et James n’a aucune envie de l’accoster !).

Les ouvriers sont surveillés par un mulâtre à l’œil sévère, vêtu d’un costume en piteux état ; mais tout indique que ce contremaître ne rechigne pas à l’effort physique pour lui-même, le cas échéant.

James s’approche du surveillant, et, tout naturellement, lui dit qu’il a « rendez-vous avec Mr Sénégal ». Le mulâtre frémit – chuchotant : « Mais ça va pas de crier son nom comme ça ?! » Il invite l’industriel à le suivre à l’intérieur de l’entrepôt, où ils vont s’installer dans un petit bureau. En chemin, il grommelle : « Putain, z'avez mis l'temps… Moi, quand j’ai vu l'journal, j’ai cru que z’étiez morts… ». Une fois assis : « Ouais, z’avez mis l'temps. Déjà, le BRN fait chier, ces derniers temps, et là j’avais l’impression qu’y se rapprochaient de plus en plus. Vous vous rendez compte des risques, pour moi ? » James n’est pas d’une meilleure humeur : leur envoyer cet homme au mauvais caractère… Le mulâtre tape du poing sur le bureau : « L'était énervé parce que moi j’étais énervé ! C’était pas c'qui était prévu au contrat ! J’ai encore ces soixante putains de caisses ! Je sais même pas à qui j'dois les livrer, personne m’a donné d’instructions ! Plus j'gardais ça longtemps, plus j'risquais d'me faire choper – alors ça, déjà, ça vous fera une rallonge de 300 $ ! »

James veut d’abord en savoir davantage : c’est Jack qui était chargé de négocier, pas lui – et s’ils n’ont pas perdu la vie dans les collines, ils ont perdu la mémoire… Il faut la leur rafraîchir. L’homme (Francis Métraux, son nom est affiché devant lui sur son bureau) est interloqué (« C’est l’excuse la plus bidon qu'j’aie jamais entendue… »), mais finit par s’exécuter : il a ces soixante caisses, elles sont arrivées avec « ce p'tit con de Jack Sterling » ; lequel a disparu du jour au lendemain, avant même de lui dire à qui il devait livrer tout ça ! Mais il se doutait de ce qu’il y avait dans ces caisses – ce n’était pas la première fois qu’il traitait avec les Industries Sterling… « Et j'me suis r'trouvé comme un con avec tout ce "matériel agricole", que si l'BRN mettait la main dessus moi j’étais bon pour qu’on me colle au mur, et hop ! douze balles dans la peau ! Bon sang, j’étais prêt à tout balancer à la flotte… Alors ça f'ra 300 $ ! »

James obtempère sans discuter davantage, et lâche sur le bureau une liasse de la somme demandée (soit la quasi-totalité de ses liquidités !). Son interlocuteur est bouche bée, il ne pensait visiblement pas s’en tirer aussi bien, et sans négocier – il empoche les billets avant que James ne change d’avis. L’industriel demande alors à voir le contenu d’une de ces caisses. Métraux le conduit dans un espace séparé des autres dans l’entrepôt Labadie Import/Export, où se trouve effectivement une soixantaine de grosses caisses en bois. Le mulâtre tend un pied-de-biche à James, qui ouvre la première caisse : à l’intérieur, trente carabines de calibre .30-06, et une boîte de cinquante cartouches pour chaque fusil. Métraux soupire : « Et les cinquante-neuf autres, c’est pareil… » James avait le vague souvenir d’une transaction douteuse, mais n’imaginait pas qu’elle aurait ces proportions : il y a là de quoi équiper toute une armée ! L’industriel défaille un instant… Métraux ne sait donc pas qui doit récupérer ces armes ? On ne lui a rien dit. « Mais bon, on peut s’en douter : qui aurait besoin d'tout ça en Haïti, sinon Sébastien Sénégal ? » Mais James, qui farfouille dans la caisse en même temps que le propriétaire de Labadie Import/Export lui parle… découvre qu’une nouvelle carte du tarot étrange est fichée à l’intérieur :

James, tout pâle, tend la carte à sa fille – qui poursuit l’interrogatoire : Métraux a donc parlé à Jack ? Oui – mais, après ça, le fils Sterling a disparu, aucune idée d’où il a bien pu aller. Le mulâtre se creuse la tête ; il se souvient que Jack ne se sentait pas bien, il lui avait dit être un peu malade – le climat, peut-être, allez savoir… Mais Donna en déduit aussitôt que son frère s’était alors déjà coupé avec la Pierre Tranchante, si elle le garde pour elle. Quoi qu’il en soit, poursuit Métraux, c’est pour ça qu’il était parti tôt – il devait revenir le lendemain pour finaliser la transaction, mais il ne l’a jamais revu…

James s’est un peu repris : il lui faut voir ce Sébastien Sénégal. Métraux en aurait-il l’adresse ? « Non, on évite ce genre de trucs, quand on est dans ma partie… » Mais il sait comment le contacter, par un moyen détourné, et si son interlocuteur désire le rencontrer, il fera passer le message. De toute façon, il faut que Sénégal récupère ce chargement ! Métraux parle d’un délai de deux jours – si d’ici là il n’a pas de nouvelles : « Hop ! à la baille ! » Il a fait sa part du boulot, et même plus que ça… C’est entendu – James considère ce délai suffisant, et précise loger à l’Hôtel Oloffson. Il assure enfin Métraux qu’il saura rembourser ses dettes. Les investigateurs s’en vont (à l’initiative de James, Dirk s’est saisi d’une des carabines et d’une boîte de munitions – le détective parvient à dissimuler tout cela de sorte qu’on ne vienne pas lui causer des soucis le temps de regagner l’hôtel), tandis que le propriétaire de Labadie Import/Export, indifférent, houspille plus sévèrement que jamais ses employés.

IV : HÔTEL OLOFFSON

En chemin, les investigateurs s’interrogent sur la marche à suivre. Un temps, ils envisagent, Donna notamment, de se renseigner auprès des autorités – à la douane, ou même à l’ambassade américaine – sur les allées et venues de Jack… Mais l’idée est vite écartée : après avoir découvert l’objet de la transaction à Labadie Import/Export, et entrepris de contacter Sébastien Sénégal, ils ont moins envie que jamais de retomber entre les pattes du major Lloyd Medwin ! Cependant, ils peuvent se renseigner quant à l’hôtel où Jack a logé avant de disparaître – autant commencer ces recherches dans leur propre hôtel : ils retournent donc à l’Oloffson.

Une fois sur place, Dirk va ranger son « paquet » dans sa chambre, et James interroge Nathaniel à la réception : Jack a bel et bien logé à l’Hôtel Oloffson un peu plus tôt dans le mois – en fait, il résidait dans la chambre actuelle de Mr Kessler. Jack Sterling a un peu écourté son séjour, et résilié sa chambre, après quoi Nathaniel ne l’a pas revu. James remercie le réceptionniste.

Les investigateurs se retrouvent dans la chambre de Dirk (de toute évidence, la fouiller à nouveau en rapport avec le séjour de Jack ne donnera rien). L’éventualité du sacrifice perturbe toujours autant le détective – tandis que l’industriel ricane de sa crédulité… Mais on toque à la porte ; entre l’homme qui faisait le guet devant chez Mama Joséphine. Donna sort son pistolet aussitôt, mais James intervient : « Tout doux ! Tout doux ! À qui avons-nous l’honneur ? » L’homme est visiblement surpris par le comportement contradictoire des investigateurs – mais il n’a pas l’air le moins du monde apeuré. Finalement : « Vous vouliez rencontrer mon employeur. Suivez-moi. » Sébastien Sénégal ? Mais, décidément, c’est un nom qu’il vaut mieux éviter de prononcer… Les investigateurs ne font pas de difficultés, et suivent le messager.

V : ENTREPÔT DE SÉBASTIEN SÉNÉGAL

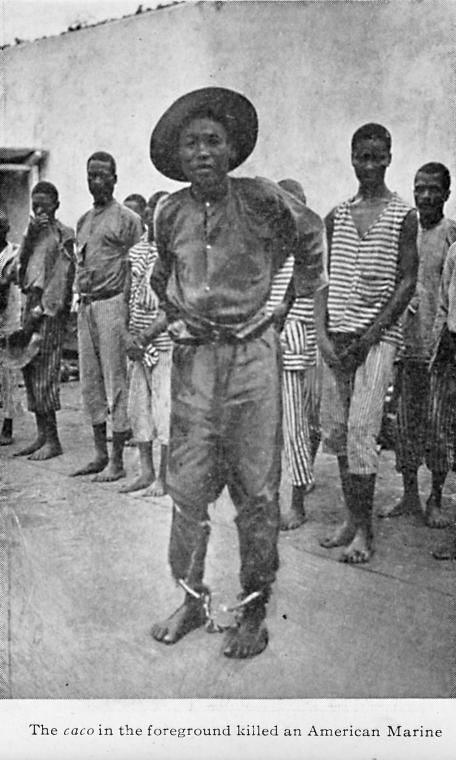

On conduit les investigateurs vers une voiture, à quelque distance de l’Hôtel Oloffson. Leur guide prend place au volant, mais un autre homme, lui aussi armé, occupe le siège passager avant. La voiture démarre, et fait de nombreux détours dans Port-au-Prince – au point où les investigateurs perdent tout sens de leur localisation. Finalement, la voiture s’arrête devant un entrepôt, entre les quais et Manneville. Les deux gardes invitent les investigateurs à entrer dans le vaste bâtiment. S’y trouvent nombre d’hommes armés – de toute évidence des rebelles cacos.

Diverses caisses sont ouvertes – qui contiennent des fusils, des pistolets, et même quelques mitrailleuses Thompson.

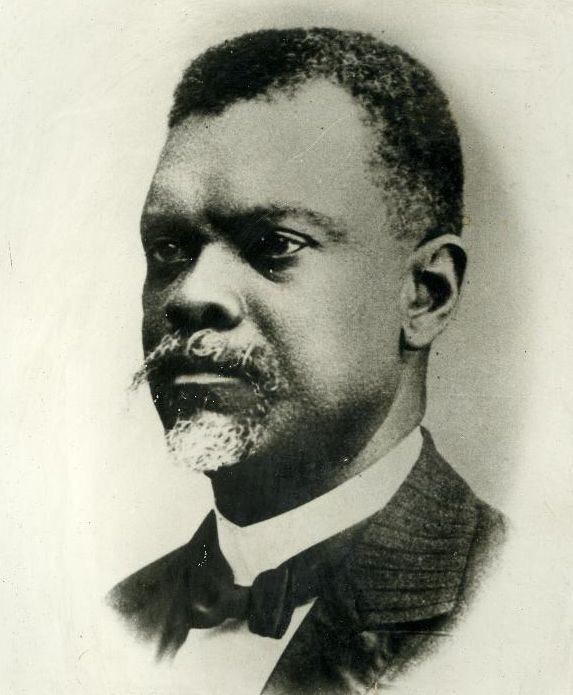

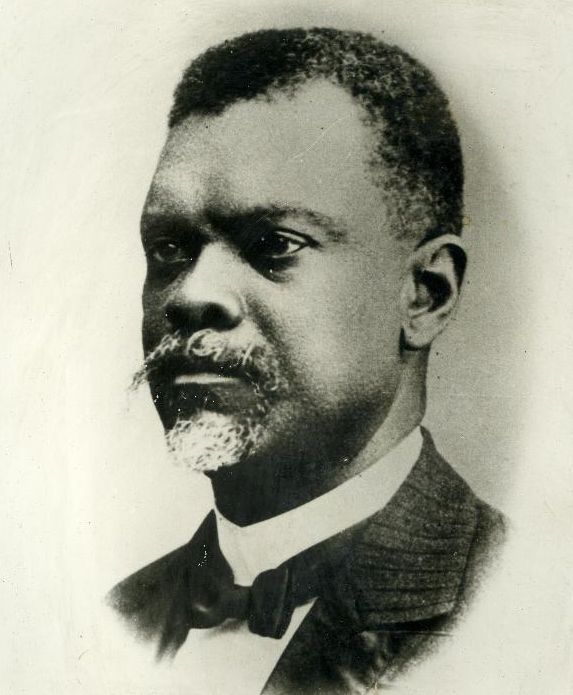

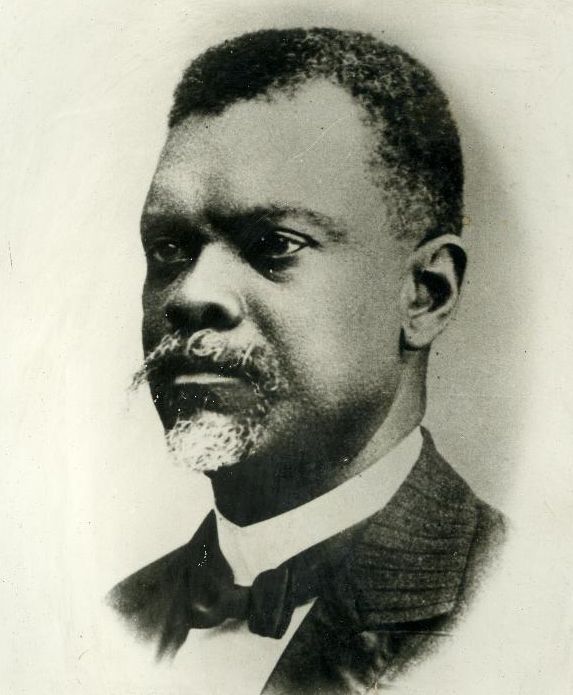

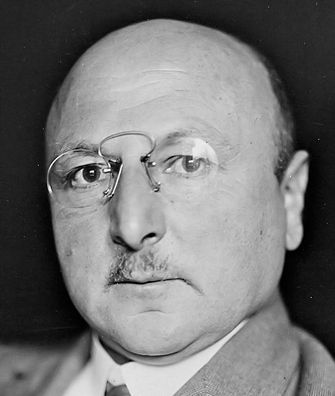

Un mulâtre charismatique et très digne accueille les investigateurs – il ne fait aucun doute qu’il s’agit du fameux Sébastien Sénégal :

Le révolutionnaire, sans un mot, conduit les investigateurs dans son bureau, accessible par la mezzanine qui court tout le long de l’entrepôt. Il s’installe dans son fauteuil, il n’a toujours pas prononcé la moindre parole. James prend l’initiative de se présenter en tendant la main. Sénégal tique devant le nom de « James Sterling », mais se présente à son tour – même si son ton a quelque chose de glacial – et sa poignée de main est très franche, très virile. Métraux lui a dit qu’ils voulaient le voir ? C’est exact – mais cela sort du strict cadre des affaires… « Vous êtes peut-être la dernière personne à avoir vu mon fils… » Le révolutionnaire plisse les yeux : « Votre fils ? De qui parlez-vous ? » James le lui explique – mais non, il n’a pas été directement en contact avec « ce monsieur Sterling » : Métraux fait usuellement office d’intermédiaire, pour éviter de compromettre tout le monde. Est-ce tout ? Ou ont-ils d’autres questions à lui poser ? Après la conclusion, même tardive, de ce contrat, il est tout disposé à se montrer courtois, mais son temps n’en est pas moins précieux…

Alors James va droit au but – ne dissimulant rien de son inquiétude et de sa panique : Jack est en grand danger, aux mains d’une secte, qui l’a enlevé pour un rituel fatal qui doit avoir lieu dans deux jours quelque part dans les collines à l’est de Port-au-Prince. Or il semblerait que le révolutionnaire saurait quelque chose à propos de ce culte ? Et tout renseignement serait bienvenu… Bien loin de trouver l’histoire narrée par l’industriel abracadabrante, Sénégal la prend de suite au sérieux – il est difficile de lire ses émotions, toutefois. James, dès lors, ne rechigne pas à parler de ces histoires « d’hôte », de « troisième œil », et de cette créature terrible qui est supposée jaillir du front de son fils… L’industriel ne cesse de s’excuser pour le caractère fantasque de son récit, mais Sénégal ne semble pas avoir le moindre doute à cet égard ; et, au fur et à mesure, la compassion se lit sur ses traits. Il se lève, et va ouvrir un coffre-fort au fond de son bureau – sans prendre la moindre précaution pour se montrer discret (les investigateurs entrevoient à l’intérieur de l’argent, des armes, etc.) ; il en sort un crâne humain, dont le front arbore l’orbite d’un troisième œil, qu’il dépose sur le bureau :

Qu’est-ce donc ? « Mon frère – Michel. » James est stupéfait : « Dites-moi… que ce trou dans le front vient d’une balle… » Sénégal répond : « En définitive, oui – et c’est moi qui l’ai tirée. Mais ce trou était déjà là – pour faire de la place à un troisième œil. » Cela a eu lieu six ans plus tôt. À ce stade, ils ont sans doute entendu parler de la Pierre Tranchante ? C’est un piège – Michel l’a ramassée, quelque part, dans un caniveau de Port-au-Prince. Il s’est aussitôt coupé avec. Et le processus était dès lors enclenché. Sénégal sait qu’ils sont allés voir Mama Joséphine ; sans doute leur a-t-elle expliqué tout cela ? Oui – et elle a suggéré que quelqu’un devrait se couper avec une pierre dont elle dispose pour mettre fin à la cérémonie, ce qui reviendrait à se suicider… C’est effectivement la seule solution – et tout ce que Sénégal a pu faire pour son frère, c’était de l’abattre d’une balle en pleine tête. « Vous avez bien conscience de ce que cela implique pour votre fils ? » Il faut considérer qu’il est déjà mort – il en est franchement désolé, pour être lui-même passé par là… Mais si James veut faire une ultime démonstration d’amour paternel, alors il fera comme lui-même l’a fait pour son frère.

Ils ont aussi entendu parler des Étangs Célestes, donc – et de la fin de la Fet Guédé. C’est alors qu’ils devront abattre Jack. Mais, pour approcher de la zone, il faudra se couper, oui – car il y a ce… « Rôdeur »… « Je l’ai vu – et je ne veux plus jamais le revoir. C’est un monstre, une abomination terrifiante… et mortelle… » Il n’en a échappé que de justesse, et refuse de retourner là-bas. C’était un vrai miracle, aussi ne doivent-ils pas se monter la tête quand au fait qu’il a survécu, lui – s’ils se rendent là-bas sans avoir fait usage de la Pierre Tranchante, ils mourront. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Il n’était pas tout seul à s’être rendu aux Étangs Célestes : il avait avec lui une bonne quarantaine de ses frères d’armes cacos… « Ils sont tous morts. Le Rôdeur les a dévorés. Je suis le seul survivant. » Il peut indiquer comment gagner les Étangs Célestes – il y a un chemin, indiscernable si l’on ne sait pas où le chercher, mais qui saute aux yeux quand on le sait. Mais il ne les suivra pas là-bas, sous aucun prétexte ! James le comprend très bien – et ne le lui demande pas.

Sénégal griffonne un plan, qui vient compléter celui que l’on pouvait dessiner sur la base des indications de Bruce Northeast. Il est prêt à mettre à la disposition des investigateurs une voiture et deux hommes, qui les escorteront jusqu’au pied de la montagne – pas au-delà ; cela peut prendre une à deux heures – mais il leur restera encore une bonne demi-journée de grimpette dans la montagne très densément boisée. James remercie Sénégal : les Industries Sterling se souviendront de son assistance… même s’il sera sans doute amené à l’avenir à négocier avec sa fille, et non avec lui-même – précise-t-il en glissant un regard entendu à Donna (la réaction du révolutionnaire est très étonnée).

Mais Donna, justement, relève que Sébastien Sénégal était accompagné d’une quarantaine d’hommes… Oui – c’est qu’il fallait compter avec les fidèles du Roi Kaliko. Il y a eu une vraie bataille – mais aucun de ses hommes n’y a survécu, dès lors que le Rôdeur a commencé son massacre… Il le répète : sans se couper avec la Pierre Tranchante, ils n’arriveront à rien. Et il faut abattre Jack à la tête, sans quoi l’Horreur Flottante jaillira malgré tout de son troisième œil. Sénégal est visiblement affecté par cette discussion, et y met un terme. Les investigateurs quittent librement l’entrepôt.

VI : HÔTEL OLOFFSON

Les investigateurs devront partir le surlendemain matin, pour arriver au bon moment aux Étangs Célestes. De retour à l’Hôtel Oloffson, Dirk fait une suggestion aux autres : même si l’issue s’est avérée fatale pour les hommes de Sénégal, le détective pense qu’il pourrait être utile de se faire accompagner de soldats pour se rendre là-bas. Peut-être pourraient-ils faire en sorte qu’une troupe de marines les accompagne ? Avec certaines précautions – car il ne faut pas, ni que cela débouche sur un nouvel interrogatoire voire, pire encore, une incarcération sur l’ordre du méfiant major Medwin, ni que cela nuise véritablement aux Cacos avec lesquels ils ont négocié… L’idée séduit James et Donna. Ils y réfléchissent beaucoup d’ici à leur départ, et décident enfin de passer par un message sibyllin confié à Nathaniel (même si Donna se méfie de lui), prétextant des mouvements cacos dans la région, liés à la mort des touristes américains rapportée par Le Progrès d’Haïti – mais il faudra jouer serré, pour que les vrais Cacos dépêchés par Sébastien Sénégal à leur service n’en fassent pas les frais ! Il leur faudra donc partir avec suffisamment d’avance…

Mais ils ont d’autres préoccupations. James, très grave, annonce enfin aux autres qu’il est prêt à se couper avec la Pierre Tranchante une fois arrivé devant les Étangs Célestes – autrement dit, à se sacrifier, dans l’espoir d’approcher suffisamment Jack pour le délivrer de sa malédiction.

VII : CENTRE-VILLE DE PORT-AU-PRINCE

L’ambiance est pesante… et les investigateurs, à l’initiative de James qui se sait donc condamné, décident de faire un peu de tourisme, puisqu’il leur reste une soirée et toute une journée avant de prendre la direction des Étangs Célestes. Dirk pensait d’abord se mettre en retrait, pour que les Sterling puissent vivre ces derniers moments en famille, mais James lui fait comprendre qu’il n’est absolument pas de trop. D’un commun accord, toutefois, ils choisissent de ne pas assister à la Fet Guédé, l’atmosphère étant déjà plus que morbide, et tout spécialement de ne pas se rendre aux environs du Grand Cimetière… Ils n’y échapperont pas totalement, la fête aura lieu partout, mais ils en garderont l’épicentre à distance. Les voilà donc partis pour le centre-ville, où ils voient la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, récemment achevée…

… de même pour ce qui est du Palais National, dont les statues célébrant les libérateurs d’Haïti ont quelque chose de tristement ironique en cette période d’occupation…

… après quoi ils passent du temps dans le célèbre et bondé Marché de Fer, avec sa façade d’un rouge éclatant et son architecture étonnante…

James sait qu’il s’agit, pour lui, de la dernière occasion de passer du temps avec sa fille, qu’il a trop longtemps négligée. Mais c’est un peu tard… Il se révèle pourtant enfin en père aimant – mais peut-être trop envahissant, quand il vante les charmes de Donna à Dirk… Donna ne s’en montre en fait que plus distante – le nez collé dans un livre.

Le lendemain, Dirk, qui disposait de matériel de randonnée dans sa chambre à l’Hôtel Oloffson, suggère aux Sterling de s’équiper également de la sorte – ça n’est en rien un problème, une virée au Marché de Fer y remédie rapidement.

VIII : MARIE JÉRÔME

Tous trois décident alors, à la suggestion de Dirk qui est le seul à l’avoir vue, de rendre visite à Marie Jérôme ; mais la cartomancienne n’est pas chez elle, ainsi que le leur explique (avec difficultés) la boulangère. Peut-être en raison de la Fet Guédé ?

IX : BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’HAÏTI

Donna, qui a mal dormi, est, des trois, la plus affectée par la perspective de la mort de Jack mais aussi de James – ou du moins ne parvient-elle pas à le cacher autant que les autres (l’industriel fait preuve d’un sang-froid étonnant à la perspective de son suicide). Elle est obsédée par ses lectures. À sa requête, ils retournent à la Bibliothèque Nationale d’Haïti pour faire de nouvelles recherches qui permettraient à Donna de sauver son frère et son père… mais font chou blanc. Quelques rares documents évoquent lapidairement le culte de l’Horreur Flottante, et son origine probablement congolaise, mais il est impossible d’en tirer quoi que ce soit d’utile – même si Donna relève, dans Sombres Sectes africaines, que les adorateurs de l’Horreur Flottante, les plus âgés notamment, se lacèrent avec des pierres qu’elle suppose être des Pierres Tranchantes, sans devenir des hôtes pour autant ; mais il faut sans doute y voir une forme de suicide collectif rituel – ils meurent bien avant que leur divinité ne se loge dans leur crâne…

X : MAMA JOSÉPHINE

Il ne leur reste plus guère qu’à retourner chez Mama Joséphine. La mambo est là – qui les attend : elle n’est restée que pour eux, leur fait-elle entendre, son statut de prêtresse vaudou lui impose de participer bien plus activement à la Fet Guédé… Il lui faut se rendre dès que possible au Grand Cimetière. Mais elle a déjà préparé la boîte gravée contenant la Pierre Tranchante, ainsi qu’un bocal contenant une mixture laiteuse dans laquelle on devine que flottent çà et là des éléments peu ragoûtants – incluant notamment des scorpions morts ! Elle répète ses instructions : James, puisqu’il s’est désigné volontaire, devra se couper avec la pierre au dernier moment, et boire aussitôt sa décoction – qui ne fera que ralentir le processus de contamination ; sans cela, une personne qui s’est coupée avec une Pierre Tranchante sombre dans le coma en l’espace de quelques heures, mais, ainsi, le délai s’accroît jusqu’à atteindre plusieurs jours.

Avant de partir, Dirk mentionne tout de même à la mambo le sort de Michel, le frère de Sébastien Sénégal – mais elle connaissait déjà cette histoire, comme le révolutionnaire l’avait laissé supposer. Le détective revient sur le fait que Sénégal était parti aux Étangs Célestes accompagné d’une troupe d’une quarantaine d’individus. S’ils s’y rendent seulement tous les trois, ont-ils la moindre chance ? Ne devraient-ils pas trouver à se faire accompagner ? Mama Joséphine remarque que ces quarante hommes n'ont guère été utiles à Sénégal, et sont tous morts… Le problème est la créature qui garde les Étangs Célestes : face à elle, même le meilleur régiment, le mieux entraîné, le mieux équipé, ne peut absolument rien. Le Rôdeur n’attaquera pas la personne qui s’est coupée, mais tuera toutes les autres. Le détective en déduit qu’il en ira de même pour Donna et pour lui, si James seul se blesse avec la Pierre Tranchante… La mambo se fige un instant – puis acquiesce ; mais elle avance que trois personnes se montreront plus discrètes que quarante, de toute façon. Et concernant les adorateurs ? Pas de quartier ? Ils sont eux-mêmes condamnés, à ce stade – cela n’est pas du ressort des investigateurs. Haïti ne s’en portera que mieux si le Roi Kaliko et nombre de ses fidèles périssent dans l’affaire, mais ils feraient mieux de se concentrer sur le gardien des Étangs Célestes, et sur… « l’hôte ». James approuve aussitôt la mambo, qui leur souhaite bonne chance… et bon courage.

XI : HÔTEL OLOFFSON

Les investigateurs retournent à leur hôtel – où Dirk, qui avait bien pris soin de ne pas boire une goutte d’alcool depuis six ans, demande à Nathaniel de leur faire monter une bouteille à la chambre ! Une initiative qu’approuve James, qui se montre généreux en cigares – l’industriel, au passage, tâte le terrain auprès du réceptionniste pour lui confier le lendemain la mission de porter à l’ambassade américaine le message que les investigateurs ont convenu de rédiger. Nathaniel, toujours aussi zélé, est tout disposé à accomplir cette mission, « question de vie ou de mort ». James insiste sur le timing – et, si possible, le réceptionniste devrait remettre le billet à une personne bien précise : le major Lloyd Medwin, du BRN. L’industriel donne un acompte à Nathaniel, et l’assure de la bienveillance à jamais acquise des Industries Sterling à son égard.

Les investigateurs se retrouvent tous trois dans la chambre de James, où ils travaillent sur le message, en attendant qu’on leur livre leur bouteille. Au bout de quelques minutes, ils entendent toquer à la porte – James va ouvrir… et le livreur est un peu particulier – correspondant en tous points à la représentation de Baron Samedi :

Il fume un énorme cigare qui pue horriblement – et il a la bouteille commandée dans la main droite. Il fixe un moment James, qui recule interloqué, puis pose la bouteille par terre, ôte le cigare de sa bouche… et, la main sous les lèvres, il souffle quelque chose à la figure de l’industriel ! Une... poudre ? James a fermé les yeux par réflexe et cherche à ventiler la poudre, mais, en passant la main sur son visage, il se rend compte qu’il y a quelque chose dedans… Il s’éloigne vers la fenêtre pour aérer. Derrière lui, Baron Samedi éclate d’un rire gras et fou, empreint d’obscénité, désignant du doigt James pour le railler violemment. Puis il se passe la main sur le visage – et, quand il l’enlève, un troisième œil est apparu au milieu de son front ! Et ce n’est pas une peinture, mais un véritable œil, animé, et qui dévisage tout le monde !

Dirk se précipite sur l’intrus pour le plaquer au sol. Il ne parvient toutefois pas à le renverser, car sa cible se recule à temps – mais quand Dirk redresse les yeux, ce n’est pas Baron Samedi qu’il voit… mais un simple groom de l’Hôtel Oloffson, un adolescent mulâtre ! Le garçon terrifié ne comprend rien à ce qui s’est passé – il pose la bouteille et fuit en courant.

James, à la fenêtre, regarde enfin ce qu’il a dans la main – et c’est une nouvelle carte du tarot étrange, le Dix d’Épées :

À ce stade, Dirk réalise sans l’ombre d’un doute qu’ils ont « trouvé » précisément les cinq cartes du tirage qu’avait fait Marie Jérôme à son sujet. Le détective craque, il envoie promener toutes précautions, l’ex-alcoolique buvant sans retenue à la bouteille… au point de la finir quasiment tout seul. Il encaisse l’ivresse – mais il se méprise pour ce qu’il a fait, et qui pourrait le remettre sur la pente fatale qui l’avait vu, jadis, devenir à force de beuveries l’homme qu’il détestait le plus au monde : son propre père, individu violent, haineux et pathétique…

Le lendemain matin – le jour fatidique –, James apporte le message à Nathaniel, avec des instructions précises pour sa délivrance à l’ambassade.

XII : VERS LES ÉTANGS CÉLESTES

Puis les investigateurs, obéissant à leurs propres instructions, à eux confiées par Sébastien Sénégal, trouvent à quelque distance non loin de l’hôtel les deux hommes qui doivent les conduire en voiture à la lisière de la forêt dissimulant les Étangs Célestes.

Munis de leurs armes, de matériel de randonnée, de la Pierre Tranchante et de la potion de Mama Joséphine, ils quittent Port-au-Prince dans la direction de l’est – vers ces collines où on les a retrouvés errants, choqués et amnésiques…

Ils progressent dans un territoire accidenté, où la déforestation, notamment pour le bois de chauffe, a déjà fait des ravages. Mais, à mesure qu’ils approchent de leur destination, la végétation reprend ses droits, sur les flancs de coteaux qui deviennent subitement bien plus pentus. Après deux heures de route environ, le terrain n’est plus carrossable : les Cacos s’arrêtent là, ils n’iront pas plus loin. Mais, de cet endroit, gagner à pied le chemin très discret qui s’ouvre dans la forêt n’a rien de bien compliqué, avec les indications de Bruce Northeast et de Sébastien Sénégal. Les investigateurs s’engagent dans les fourrés, très denses, et sur un terrain très pentu – ils savent qu’ils en ont bien pour quatre heures de marche, dans cet environnement passablement hostile, avant d’atteindre les mystérieux et menaçants Étangs Célestes, où ils devront faire face à leur destin. Il leur faut prendre un peu d’avance par rapport aux éventuels « renforts » envoyés par le major Lloyd Medwin, aussi s’engagent-ils sans plus attendre sur le sentier.

La pluie tombe, si la canopée protège les investigateurs. La flore est dense et variée, la faune abondante – beaucoup d’insectes et d’araignées, notamment. Mais, après trois heures de marche environ, alors que le bruit des tambours à quelque distance de là devient plus envahissant, quelque chose se produit : Donna se sent attirée en dehors du chemin. La jeune fille ne résiste pas à cette impulsion, et quitte le sentier pour s’enfoncer dans les fourrés sur sa gauche. Dirk et James en sont étonnés, ils ne ressentent rien de la sorte, mais ils ne protestent pas, et la suivent. Après quelques minutes, Donna trouve, contre un arbre, un cadavre dépecé et calciné, celui d’une jeune femme ; dans son état, ses traits sont inidentifiables – des croutes et des plaques charbonneuses couvrent le corps de part en part, et les contorsions des membres laissent supposer une mort très douloureuse, avant que l’accumulation des blessures n'ait mis un terme à l’agonie de la pauvre jeune femme. Donna comprend alors sans l’ombre d’un doute pourquoi elle a été attirée par ce cadavre – car elle revit pleinement la scène, qui la vit être la première victime du Rôdeur. Une créature colossale, dont les tentacules s’étendent à des dizaines de mètres de long – elle a été attrapée alors qu’elle fuyait en hurlant, et ramenée de la sorte dans un bec monumental ; la créature l’a gobée vivante – et Donna ressent à nouveau la douleur atroce provoquée par les acides que sécrète le monstre à l’intérieur de son ventre, l’horreur de son corps lentement rongé, en pleine conscience. La jeune fille, par quelque miracle sordide, avait encore un souffle de vie quand la créature l’a régurgitée, calcinée, démantibulée, pour mieux s’occuper des autres ; elle n’est jamais revenue finir le travail. Donna fait face à son propre cadavre – et disparaît à la vue des autres.

James vomit. Entre deux régurgitations, il dit à Dirk : « Vous aviez raison depuis le début… » Mais le détective ne sait absolument pas quoi penser de tout ça. Or l’industriel est à son tour attiré en dehors du chemin – mais sur la droite, cette fois. Résolu, James s’y rend sans tenter le moins du monde de résister à cette pulsion. Dirk, très inquiet, n’a d’autre choix que de suivre son employeur. Bientôt, James tombe sur un autre cadavre – celui d’un homme, relativement corpulent, et littéralement mis en pièces. Les organes et les membres ont été dispersées sur un rayon de dix mètres. La tête est restée attachée par quelques tendons au bras droit : horrifié, mais plus guère surpris à ce stade, James y décèle ses propres traits, défigurés par la peur panique. Il sait ce qui s’est passé. Il a été mutilé par une sorte « d’animal » énorme – la créature qui avait tué Donna peu de temps avant lui. Il fuyait désespérément, mais, où qu’il aille, il se trouvait bientôt immanquablement face à la créature, et à ses tentacules. Il a été dépecé en l’espace de quelques secondes. Le cadavre est là – James disparaît à la vue de Dirk.

Ne reste plus que Dirk, debout perplexe devant les reliquats du cadavre démembré de son employeur. Il panique… mais peut-être pas autant qu’il le devrait ? Quoi qu’il en soit, le monde se fige autour de lui – c’est comme si le temps s’arrêtait, nul bruit, nul mouvement : seulement Dirk Kessler face à lui-même, et qui doit comprendre quelque chose à ce qui s’est passé pour être en mesure d’aller au-delà. Il multiplie les hypothèses, nombre d’entre elles sont erronées. Lentement, toutefois, les éléments s’associent : Dirk croit comprendre, dès lors, qu’ils étaient allés tous les trois aux Étangs Célestes, mais que lui seul avait survécu au Rôdeur. Pourtant, au fond de son crâne… Donna et James sont toujours là, et ils s'interrogent ensemble sur ce problème. Les Sterling ne comprennent pas leur état, pas davantage que Dirk, mais ils peuvent y réfléchir collectivement. Cette approche leur permet, après bien des fausses pistes, de toucher du doigt ce qui s’est réellement produit. D’une manière ou d’une autre, les Sterling ont accompagné Dirk sans être physiquement là ; des souvenirs, peut-être ? des visions, des prédictions, des rêves ? Des fantômes ? Non, ce n’est pas tout à fait ça. Mais Dirk a tout de même rassemblé suffisamment d’éléments pertinents : il peut reprendre sa progression. L’équipement des Sterling a disparu en même temps qu’eux, mais Dirk a toujours le sien – ce qui inclut la Pierre Tranchante et la potion de Mama Joséphine.

Je reviendrai sur l’explication à la conclusion de cet article. À ce stade du scénario, Dirk Kessler devait se poser des questions, mais il ne s’agissait pas non plus d’interrompre le récit trop longtemps, au risque de nuire à la narration comme à l’ambiance. J’ai considéré qu’à ce stade il avait déduit suffisamment d’éléments, même sans tout bien comprendre, pour aborder la dernière partie du scénario dans de bonnes conditions. Le détail des explications a été fait en debrief.

Une chose cependant doit être d’ores et déjà notée : James et Donna jouent encore ! Seules les actions strictement physiques leur sont interdites à titre personnel, mais ils peuvent parler entre eux et avec Dirk, et éventuellement l’assister avec leurs compétences intellectuelles ou sociales… À vrai dire, par le pur sentiment, ils peuvent avoir un impact d’ordre physique – ce qu’ils comprennent bien quand James fait la remarque qu’il fumerait bien un cigare… Dirk se rend compte qu’il a une boîte de cigares sur lui, et ressent l’envie d’en fumer un, même s’il n’y est pas contraint !

XIII : LES ÉTANGS CÉLESTES

Le son des tambours est assez proche maintenant. Dirk s’avance, le plus discrètement possible. Il gagne ainsi un fourré qui lui permet d’observer sans être vu les Étangs Célestes et la cérémonie qui s’y déroule. C'est une grande clairière avec en son centre cinq bassins de taille variable et remplis d’une eau verdâtre. Entre les bassins, et autour d’eux, se dressent de grands monolithes noirs. Un autel de crânes et autres ossements est situé un peu plus loin, devant trois huttes. Des dizaines, peut-être des centaines d’adorateurs de l’Horreur Flottante, dont le front est orné d’un troisième œil peint, dansent au son des tambours, emportés par la transe extatique – certains ont déjà entrepris de se lacérer eux-mêmes avec leurs dagues.

Au-dessus, le ciel nocturne (déjà ?!) brille de bien trop d’étoiles : en aucun endroit de la Terre il ne devrait être possible d’en voir autant !

James intervient dans l’esprit de Dirk. Son attention est attirée par les trois huttes au fond de la clairière. Devant la première se tient un homme sévère et débraillé, très sale, mais qui, en dépit de son allure rachitique, en impose bien plus que tous les autres – sans doute s’agit-il du Roi Kaliko, le prétendu bokor et authentique chef du culte de l’Horreur Flottante. À sa ceinture sont accrochées des dagues, et, autour du cou, il porte en collier une autre Pierre Tranchante.

Mais c’est alors la deuxième hutte qui attire le regard de Dirk Kessler, quand en sort une créature humanoïde mais totalement écailleuse, dont le faciès évoque quelque peu un iguane, et dont les membres disjoints font des angles impossibles – le mouvement de la créature a de quoi susciter la nausée pour cette seule raison. Pourtant, et ça n’en est que plus horrible, les yeux de la créature témoignent encore d’un semblant d’humanité… Dirk comprend qu’il s’agit de Jack Sterling, le futur hôte de l’Horreur Flottante, presque au stade terminal de sa transformation.

Mais quelque chose remue dans les étangs – faisant bouillonner la surface. James intervient : il est temps pour Dirk de se couper avec la Pierre Tranchante, et de boire la potion de Mama Joséphine. Dirk sait qu’il n’a pas le choix – il accomplit cet ultime sacrifice en pleine conscience, en se coupant à la main gauche. Il éponge le sang, puis boit la décoction de scorpions morts, au goût parfaitement répugnant. Surgit au même instant d’un des bassins une créature colossale : le Rôdeur dans les Étangs Célestes !

C’est une... chose... indescriptible, qui jaillit des étangs dans un déluge hystérique de membres difformes, de tentacules et de pinces, de gigantesques ailes membraneuses parfois, et d'autres appendices encore, incompréhensibles, en perpétuel mouvement. Une théorie de crocs, de becs et de mandibules participent de l'odieux spectacle en évolution constante. Çà et là, des yeux apparaissent subitement, puis disparaissent dans un magma chaotique de chair fondante – parfois, ce sont même des visages que l'on entrevoit, des visages humains hurlant de terreur, mais à peine une fraction de seconde... et ces brefs et aléatoires aperçus d'une dimension vaguement humaine de la créature ne la rendent que plus répugnante encore. Dirk avait banni de sa mémoire cet horrible spectacle, mais il voit bel et bien à nouveau la monstruosité qui avait tué sous ses yeux Donna et James – la répugnante créature qu’il avait fuie en courant comme un dératé dans les fourrés, et dont il avait effacé jusqu’au souvenir.

Le jaillissement du sombre gardien n’a guère perturbé la danse des adorateurs de l’Horreur Flottante, mais le Roi Kaliko a visiblement compris qu’il se passait quelque chose. Balayant les environs, il repère enfin Dirk. Le faux bokor tend la main dans sa direction, en braillant des ordres incompréhensibles. Un des tentacules du Rôdeur se lance dans la direction de Dirk… et puis s’arrête subitement : il ne l’attaquera pas. Mais les ordres du Roi Kaliko ont été prononcés avec suffisamment de force pour que certains des adorateurs quittent leur transe et s’avancent dans la direction de l’intrus, machette en main. Le Rôdeur est immobile. Dirk se déplace, relativement discrètement, mais il ne leurrera les adorateurs que pour un temps. Cependant, le Roi Kaliko se met visiblement à paniquer… Le Rôdeur disparaît dans le bassin – mais ressort presque aussitôt par un autre ! Et il lance ses tentacules dans toutes les directions : trois adorateurs tétanisés en font aussitôt les frais !

James presse Dirk : il faut faire vite ! Il doit tuer Jack ! D’une balle en pleine tête ! Le détective privé vise avec sa carabine, et assure son tir autant que possible. Finalement, il fait feu… et l’hôte s’écroule aussitôt, le crâne pulvérisé !

Le Rôdeur disparaît à nouveau dans le bassin, sort par un autre étang, et tue encore trois autres adorateurs. Mais d’autres se rapprochent dangereusement de Dirk… James intervient : il est condamné… Sa mission est accomplie. S’il veut s’épargner davantage de souffrances, il ferait mieux de se tirer une balle en pleine tête… Le détective aimerait pourtant abattre le Roi Kaliko – mais cela impliquerait de se débarrasser au préalable des fanatiques envoyés pour le tuer. Le Rôdeur poursuit son massacre dans les rangs de ses fidèles. Dirk évite bien les coups, mais sa tentative de tuer le Roi Kaliko échoue – et la pression des adorateurs deviendra bientôt insupportable. L’un d’entre eux lui fait même une impressionnante balafre. James insiste : il faut en finir ! D’autant que Donna a pu comprendre partie des imprécations du Roi Kaliko : il a compris ce qui s’est passé, et enjoint ses fidèles de capturer Dirk – surtout pas de le tuer : c’est lui le nouvel hôte ! James le pousse plus que jamais au suicide – et Donna le seconde. Dirk, dans un soupir, pose le canon du revolver contre sa tempe… et fait feu. Il s’écroule aussitôt – fondu au noir…

Définitif.

Il a accompli sa mission. Peut-être a-t-il sauvé Haïti, peut-être même plus encore. Dans la paix de la mort, il ne peut de toute façon plus se poser la moindre question. Et notamment se demander si les exactions du culte prendront véritablement fin… La Pierre Tranchante est toujours là, après tout ! Son ultime prière, il l’adresse au Rôdeur – pour qu’il anéantisse la secte et son dirigeant. Au-delà, plus rien n’a d’importance.

L’EXPLICATION

Il ne s’agit pas ici de révéler tous les secrets du scénario, bien sûr, mais sa mécanique particulière appelle quelques derniers développements sur Le Grand Secret au cœur de l'histoire – et sur tout ce qu’il impliquait depuis le début, notamment en termes de maîtrise.

Dans ce scénario, à maints égards, les investigateurs enquêtent sur eux-mêmes bien plus que sur quoi que ce soit d’autre (incluant le sort de Jack Sterling). Ils sont amenés à refaire un même cheminement intellectuel, qu’ils avaient déjà fait, et qui les conduit à nouveau au même drame. Ce qui, pour le coup, peut aussi faire penser à une forme de psychanalyse ?

Quoi qu’il en soit, James, Donna et Dirk se sont bien rendus à Port-au-Prince pour enquêter sur la disparition de Jack. Rassemblant petit à petit diverses informations, auprès de personnages comme Marie Jérôme, Bruce Northeast et Mama Joséphine, ils sont parvenus à localiser les Étangs Célestes, et s’y sont rendus dans l’espoir de sauver Jack. Hélas, ils n’avaient pas conscience de l’existence du Rôdeur dans les Étangs Célestes… Ils n’ont alors pas trouvé « l’hôte » sur place, mais seulement le gardien. La créature a surgi sans prévenir, et très vite éliminé, d’abord Donna, ensuite James. Dirk seul a survécu – par miracle, en courant comme un dératé dans les fourrés (d’où les lacérations sur ses bras). Dirk seul a été retrouvé dans les collines à l’est de Port-au-Prince – en état de choc, amnésique.

L’amnésie était un processus de protection de la psyché sévèrement atteinte du détective. Mais ses troubles psychiques allaient au-delà. En effet, et le background et l’état mental sur la fiche de personnage en attestaient, Dirk est un homme qui fait preuve d’un sens du devoir et d’un dévouement proprement exceptionnels. Il a ainsi, inconsciemment, développé un autre mécanisme psychique qui, cette fois, avait pour but de lui permettre d’achever sa mission – en retournant aux Étangs Célestes pour y tuer Jack avant qu’il ne soit trop tard. Ce mécanisme agissait parallèlement à celui de l’amnésie, et bénéficiait de ce que le passé traumatique de Dirk (un enfant battu et peut-être violé par son père alcoolique et violent) y constituait un terrain favorable : il s’agissait de développer un trouble de la personnalité multiple, également appelé aujourd’hui trouble dissociatif de l’identité.

Concrètement, dès le début du scénario, il n’y avait qu’un seul personnage : Dirk. James et Donna n’étaient pas d’autres personnages, pas plus qu’ils n’étaient les fantômes des amis décédés (ce n’est pas Le Sixième Sens, etc.) : ils étaient les personnalités multiples du seul Dirk Kessler, ils n’existaient que dans sa tête – mais ils avaient une double fonction : motiver le détective privé à refaire le cheminement intellectuel devant le ramener aux Étangs Célestes à la date fatidique, et lui fournir des compétences, des caractères ou des comportements qui n’étaient pas dans sa nature mais qui lui seraient très utiles pour parvenir à ses fins.

C’est la raison pour laquelle les fiches de personnage doivent être distribuées au dernier moment (et tenues globalement « secrètes », car certaines compétences notamment physiques sont en fait les mêmes dans les trois fiches, même si je ne me suis personnellement pas montré trop rigoureux à cet égard, ayant l’exemple de Billy Milligan en tête) : il ne s’agit pas des vrais personnages, mais des tentatives de l’esprit de Dirk pour les recréer tels qu’il les concevait, avec des essais et erreurs – se traduisant par des pertes de conscience.

Celles-ci jouaient en effet un rôle de « disjoncteur » : quand la réalité des faits devenait incompatible avec la représentation erronée que se faisait Dirk de lui-même « et de ses compagnons », son cerveau réagissait en bloquant tout. Durant la partie, c’est ce qui s’est produit quand les personnages se sont « séparés », et cela se serait produit à nouveau à chaque séparation ultérieure : puisqu’il n’y avait qu’un seul personnage, Dirk Kessler, il ne pouvait pas se trouver en même temps en deux endroits différents – en l’espèce, à la Bibliothèque Nationale d’Haïti et chez Marie Jérôme. Dirk seul a en fait vécu ces deux scènes, mais successivement – sur une période plus brève, il aurait pu trouver comment se forger un « mensonge » légitimant tout cela (ne serait-ce qu'une brève absence, ce qui s'est produit quand James a quitté le hounfor de Mama Joséphine alors que Dirk et Donna étaient restés à l'intérieur), mais, en l’espèce, la réalité ne le permettait pas. Il n’y avait dès lors qu’une seule solution : l’extinction des feux. Notez que, dans le cadre de la bibliothèque, il y avait un indice marqué dans le sens du caractère successif des séquences : le nombre changeant des usagers…

En fait, le scénario comprend nombre d’indices de cet ordre (ne serait-ce que le tirage de Marie Jérôme qui commence par la Mort, ou le fait d’avoir son attention attirée, chez Bruce Northeast, par un livre intitulé Mondes imaginaires et démence, par exemple), car le psychisme de Dirk était intuitivement amené à lutter contre le mécanisme irrationnel qu’il s’était forgé inconsciemment pour aller au bout de sa tâche. D’où les « visions » morbides de James et Donna à la bibliothèque.

En même temps, ce mécanisme était parfois à même de tordre suffisamment la réalité pour asseoir sa légitimité – et, en certaines occasions, cela revenait à fournir d’autres indices aux joueurs les plus attentifs. Un bon exemple est celui du contenu de la boîte laissée dans le coffre-fort de l’Hôtel Oloffson. Comme vous l’avez sans doute compris, il s’agissait des seules affaires de Dirk Kessler – mais les investigateurs y ont trouvé six armes de poing ! Ce qui était totalement invraisemblable. La vérité, c’est qu’il n’y en avait en fait que deux, une de chaque type, et qui appartenaient toutes deux à Dirk… Mais chacune de ses personnalités devait être en mesure de se défendre, dans un contexte aussi dangereux : chaque personnalité a donc cru avoir ses propres armes, quand elles étaient en fait partagées entre les trois personnalités.

Notez, au passage, que j’ai choisi de faire l’impasse sur quelques brèves scènes, ou certains indices hermétiques, qui me semblaient ne pas aller dans le sens de cette explication d’ordre psychologique, et somme toute « rationnelle » ; par exemple, le scénario décrit quelques très brèves séquences qui ne font sens que si l’on considère que Donna et James sont des fantômes, et non des personnalités multiples (la panique de la femme de chambre à l’hôpital, les enfants qui plantent un clou dans l’empreinte de pas de Dirk…) – ces moments m’ont paru incohérents, et j’ai donc choisi de ne pas en faire usage.

Mais la plupart des indices étaient de toute façon d’un autre ordre – plus insidieux. Celui qui vient immédiatement en tête est le fait que Nathaniel n’ait donné que la seule clef de Dirk Kessler quand les investigateurs sont retournés à l’Hôtel Oloffson (outre que les deux autres chambres avaient été fouillées). Mais, au-delà, c’est le comportement global des PNJ qui était important : en bien des occasions, il s’agissait pour moi, en tant que Gardien, de traduire la gêne voire l’inquiétude de ces personnages, quand ils se trouvaient confrontés à un unique interlocuteur qui tenait tout seul et à voix haute des débats contradictoires, se comportait occasionnellement comme une femme, ou tenait absolument à parler de « son fils Jack et sa fille Donna ».

Mais, ici, il faut prendre en compte que ces personnages avaient parfois leurs raisons de ne pas s’étonner, ou plus exactement de ne pas s’étonner trop ouvertement, du comportement très étrange de Dirk : le Dr Alan Kelly suspectait la vérité, et voulait garder son patient en observation à l’hôpital militaire d’Elmwood, mais il était contraint d’obéir aux ordres de son supérieur, le major Lloyd Medwin, qui lui a intimé de faire sortir Dirk ; car le major ne croyait pas au trouble de Dirk Kessler, il y voyait une forme de simulation, et espérait que le détective « libéré » révèlerait le pot aux roses en le conduisant à James Sterling (lui aussi disparu aux yeux du major) ou à Jack Sterling – tous deux suspectés (à raison) d’avoir fourni des armes aux Cacos via Sébastien Sénégal, une question de sécurité nationale : le cadre du BRN n’allait pas s’embarrasser à cet égard des préventions d’ordre médical du Dr Kelly. Par ailleurs, Medwin avait acheté le (trop) zélé et serviable réceptionniste de l’Hôtel Oloffson, Nathaniel, pour qu'il le renseigne sur les faits et gestes de Dirk Kessler – il l'avait prévenu que le suspect pourrait avoir un comportement « étrange », destiné à le leurrer… Mama Joséphine, enfin, n’avait peut-être pas pleinement appréhendé l’idée d’un trouble de la personnalité multiple, ce qui n’est guère de son ressort, mais elle avait du moins compris que le comportement de Dirk Kessler, si étrange, était probablement nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Les autres PNJ majeurs – Marie Jérôme, Francis Métraux et Sébastien Sénégal – ne savaient rien de tout cela, mais avaient tous de bonnes raisons de ne pas attacher trop d’importance aux bizarreries de leur interlocuteur Dirk Kessler.

Ce scénario représente un certain challenge pour le Gardien des Arcanes, notamment parce que l’idée est que les personnages ne comprennent vraiment ce qui s’est passé que le plus tard possible, quand les PJ trouvent leurs propres cadavres à proximité des Étangs Célestes. En même temps, ils doivent alors le comprendre. Il faut mentionner que l’aide de jeu consistant en un article du Progrès d’Haïti, évoquant la mort de touristes américains dans les collines à l’est de Port-au-Prince, est à cet égard d'un emploi très risqué, surtout si elle intervient très tôt dans la partie (le scénario suggère l'hôtel, j'ai à peine un peu repoussé avec la bibliothèque) – elle risque de tout gâcher. Je suppose que son emploi ou non dépend de la table – qui a ici très bien réagi, en envisageant la possibilité de la mort des personnages, mais en y répondant aussitôt par la rationalisation à tout crin, ôtant toute pertinence à cette hypothèse. Le Gardien doit aussi composer avec les comportements les plus étranges de Dirk, et en même temps assurer que les PNJ ne « bloquent » pas la situation en raison de ces bizarreries.

Mais le Gardien dispose en même temps de certains outils pour entretenir l’ambiguïté, tout en avançant occasionnellement des indices quant à la réalité des faits. Deux sont particulièrement importants, et il faut s’y tenir tout au long du scénario (je crois l’avoir fait, mais j’ai pu merder çà et là...) ; or, par leur nature, ils ne ressortent pas du tout de ce compte rendu à la troisième personne, et c’est pourquoi je crois qu’il faut que je les mentionne ici en dernière mesure :

1°) Il y a, tout d’abord, et en français, l’emploi de « vous » : la nature même des séquences amenait les joueurs à croire qu’il s’agissait généralement d’un « vous » collectif – en fait, il s’agissait toujours d’un « vous » de politesse… Mais toutes les séquences ne permettaient pas dans une égale mesure l’usage de ce « truc ». Le tutoiement était parfois envisageable, voire nécessaire, mais devait être autant que possible réservé à l’adresse à une unique personnalité, et de préférence Dirk. En anglais, je suppose que « you » remplit cet office d’une manière assez proche, sinon exactement semblable – toutes les langues ne le permettent probablement pas.

2°) C’est peut-être un corollaire du procédé qui précède, car c’est à nouveau une question d’adresse aux personnages, mais le Gardien doit faire très attention quand il emploie leurs noms. La règle est simple dans sa formulation, mais pas toujours dans sa mise en œuvre : le seul personnage appelé par son nom par les PNJ est Dirk Kessler, puisque c’est le seul personnage en réalité. Jamais un PNJ ne doit s’adresser à « Mr Sterling » ou encore moins à « Donna ». Si les joueurs sont attentifs, ils peuvent s’en rendre compte à terme, et cela peut les aiguiller sur l’explication de ce qui leur arrive – mais il faut donc là aussi que le Gardien se montre extrêmement prudent.

Je crois que j’ai dit l’essentiel. N’hésitez pas à venir compléter ces développements si jamais, ou à poser des questions, ou à critiquer, ou truc !

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)