(PLUS DE) VINGT ANS APRÈS

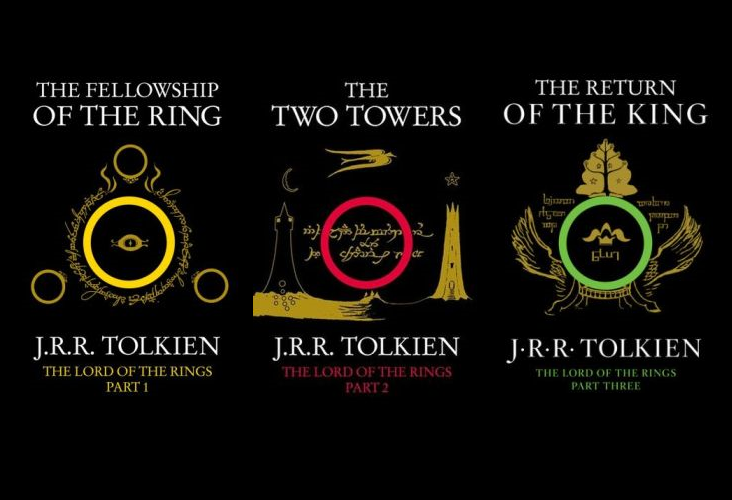

Cet été, j’ai enfin fait une chose que je voulais faire depuis très, très longtemps : relire Le Seigneur des Anneaux, mais en VO. J’ai eu l’occasion de le dire çà et là, mais, très banalement je suppose, je fais partie de ceux pour qui ce roman fleuve a tout changé, quand je l’ai lu vers l’âge de 11 ans. Je lisais déjà avant, mais c’est vraiment ce livre qui a fait de moi un bibliophage, en même temps qu’il a constitué une porte d’entrée idéale pour les littératures de l’imaginaire – c’est, oui, littéralement, le livre qui m’a fait aimer les livres, et tout particulièrement ceux de science-fiction, de fantasy et de fantastique (à une époque où je ne faisais vraiment pas la différence).

En mettant de côté mon « faux départ », quand j’avais tenté de le lire vers 10 ans et avais abandonné au « Conseil d’Elrond » (souvenir traumatisant !), j’ai lu et relu ce livre au moins trois fois quand j’étais ado, parallèlement à mon approfondissement du « Légendaire » tolkiénien – avec un attachement particulier pour Le Silmarillion (que j’ai encore plus souvent lu et relu).

Mais, pour le coup, je n’avais pas relu ce livre précisément, le livre phare, depuis au moins vingt ans – période durant laquelle j’ai pourtant beaucoup lu et relu Tolkien de manière générale. Je voulais donc y remédier ; un temps, j’ai pensé le faire au travers de la nouvelle traduction française… et puis, je me suis dit : Bah ! Tant qu’à faire, tentons l’anglais !

Et si je l’ai fait plus particulièrement cet été, c’était dans l’espoir que cela débouche sur une campagne de jeu de rôle, Ténèbres sur la Forêt Noire, à la base avec le système de L’Anneau Unique, ou bien avec son « portage » D&D5, c’est-à-dire Adventures in Middle-Earth – hélas, mes joueurs ne se sont pas montrés très réceptifs, bon, il faudrait peut-être que je tente une ultime relance, et sinon…

Maintenant, disons les choses : je ne vais pas faire, à proprement parler, une chronique d’un livre que vous avez tous lu, ça serait absurde. Et je ne vais pas non plus en faire un commentaire érudit et précis, je ne suis pas assez à fond dans l’exégèse tolkiénienne pour tenter la chose, et vous trouverez en un clic des dizaines de gens autrement compétents pour le faire. La raison d’être de cet article est donc un peu douteuse, hein… Quand j’avais relu, dans les mêmes conditions, The Hobbit, quelques mois plus tôt, j’avais certes pris mon pied mais, de quelque manière que je tourne le problème, je ne voyais pas comment je pourrais en livrer une chronique, pour les mêmes raisons – aussi avais-je choisi de faire l’impasse : chose rare, car en principe je chronique (absurdement...) tout ce que je lis, bon ou mauvais, et qu’importe le genre, mais, oui, il y a bien quelques exceptions.

Mais j’ai supposé, dans le cas de The Lord of the Rings, que je pourrais en lieu et place émettre quelques remarques d’un ordre relativement intime, bien loin de toute volonté critique ou érudite donc – des remarques portant sur les différences (nombreuses !) entre ce que j’ai relu et le souvenir que j’en avais, avec au moins vingt ans d’écart. Ces remarques, par ailleurs, ne relèvent donc pas d’un argumentaire précis, et je vais les livrer, ou en tout cas en livrer quelques-unes, comme elles me viennent. Et, bien sûr, ces remarques pourront paraître naïves à bien des lecteurs – ça n’est en rien un problème en ce qui me concerne, ça fait partie du truc.

Et, oui, je vais m'étaler. Forcément.

QUESTIONS DE VOLUME

Il y a quand même une remarque d’ordre global qui doit prendre la première place, je suppose : ce n’est pas un roman si long que ça… Il est long, assurément, dans les 1500 pages dans cette édition (en zappant les textes de présentation et le colossal index à la fin de The Return of the King), mais il n’est pas si long. En fait, avec son caractère de modèle de la trilogie de fantasy, il a depuis largement été enfoncé par des cycles autrement volumineux, constitués de tomes autrement volumineux (oui, George R.R. Martin, je parle entre autres de toi).

Si j’y ai mis l’été, c’est parce que je voulais y aller tranquillement, et sans m’imposer de ne faire que ça – mais, justement : cet été, j’ai lu par exemple Lyonesse de Jack Vance, qui fait a priori une longueur comparable… De même que j’ai lu Les Jardins de la Lune, le premier tome du « Livre des Martyrs » de Steven Erikson, pavé lançant une série dont les tomes ultérieurs sont encore plus pavés, ou, plus récemment, j’ai échoué, cette fois, à lire L’Enfant de poussière de Patrick K. Dewdney, censément le premier d’une série de sept, qui pèse comme le Erikson ses 620 pages et y a pas de raison pour que ça diminue vraiment par la suite, à en juger par le tome 2, La Peste et la vigne, sorti tout récemment… Non, le roman de Tolkien n’est pas si long – du moins au regard de critères contemporains qu’il a certes probablement contribué à définir.

Mais, au-delà, c’est aussi qu’il est merveilleusement prenant ! Et là, oui, je sais, vous allez me dire : « Les chansons, c’est horrible… », ou : « La Comté, qu’est-ce que c’est chiant… », ou : « Tom Bombadil, non mais allô quoi… », ou : « Hey, Tolkie-chou, c’est un roman que je veux lire, pas un précis de botanique et de philologie ! », ou : « Mais ils vont arrêter de papoter, oui ? », ou : « Hey, les deux porteurs de l’Anneau, vous pouvez pas accélérer un peu le pas ?! », ou : « On doit vraiment se taper tout le savoir des Ents ? », ou : « Les putain d’aigles, z’auriez pas pu débouler plus tôt ?! », ou : « On doit vraiment se retaper la Comté ? » Et il y a de quoi abonder dans votre sens dans tous ces exemples. Et pourtant… Ben, non, je ne me suis pas emmerdé un seul instant. Les pavés lus en parallèle, c’est beaucoup moins vrai – et pas pour rien que j’ai lâché l’affaire avec les années de formation de Syffe (*bâille*)… Non, je crois que tout est à sa place – pour l’ambiance, comme pour l’histoire.

UNE TEMPORALITÉ DISTORDUE

Et pourtant, dans la confrontation de mes souvenirs antédiluviens et de ma relecture présente, un même phénomène de temporalité s’est régulièrement présenté : j’avais une vision complètement distordue du rythme du roman, et de la longueur (ou de la brièveté, pour le coup) de ses séquences. C’est tout particulièrement vrai pour les scènes « de bataille », systématiquement.

J’ai été particulièrement surpris de constater combien le périple dans la Moria était… court, en fait – et plus encore la bataille livrée à la fin de ce périple. C’était probablement le passage du roman que j’avais le plus idéalisé au fil des années, en me souvenant toujours de cette frousse ressentie quand j’avais lu le roman ado – quand j’entendais, littéralement, les tambours des Orques… même si ça n'a pas fait de moi un adepte du dungeon-crawling, bizarrement. Mais, en fait, ça va très vite : en comparaison, la Lórien juste après, c’est peut-être… trois fois plus long que toute la Moria ?

La même chose s’est reproduite, plus loin, pour le Gouffre de Helm – et, surtout, le siège de Minas Tirith et/ou la bataille des Champs du Pelennor : dans mon souvenir lointain, le livre V du Seigneur des Anneaux était en gros « une énorme bataille » ; or ça n’est absolument pas le cas – et si la bataille est parfois à l’arrière-plan de chapitres plus posés à l’intérieur des murs de la forteresse-cité du Gondor, les scènes martiales à proprement parler sont très, très brèves ; tout particulièrement, dans le cas présent, aussi bien la mort de Théoden, que celle du Roi-Sorcier du fait de la bravoure commune d’Éowyn et de Merry – c’est expédié en quelques lignes, quelques paragraphes au plus ! Tous ces moments épiques sont donc en vérité fort brefs – qu’ils marquent autant en dit… long, aha, d’une certaine manière.

Reste que Le Seigneur des Anneaux est un roman où l’on parle – beaucoup. Et c’était une chose dont je ne me souvenais pas ; ou dont je me souvenais vaguement, mais avec comme un biais ? Comme dit plus haut, lors de ma première tentative de lecture, je m’étais pété les dents sur le Conseil d’Elrond, au début du livre II. Je me souvenais que le début du roman, tout particulièrement avec Bilbon, était riche de savoureux dialogues, mais la complexité du tableau dressé par les invités d’Elrond m’avait alors assommé (aujourd’hui, c’est probablement ce que je préfère chez Tolkien, d’où mon goût pour le Premier Âge…). Mais, pour une raison ou une autre, c’est comme si j’avais concentré ce « ressenti » des dialogues sur ces deux séquences – et probablement, entre elles, celle, toujours aussi WHAT THE FUCK ?!, qui voit les Hobbits bénéficier de l’hospitalité (?) de Tom Bombadil et de Baie d’Or.

Rien de plus faux, car, par la suite, on cause beaucoup – vraiment beaucoup. En Lórien, donc, immédiatement après la Moria, mais aussi sur les bateaux en descendant l’Anduin (deux séquences incomparablement plus longues que dans mon souvenir), mais encore, ensuite, en Rohan ou chez les Ents, en Isengard même, en Ithilien surtout (là encore une séquence beaucoup, beaucoup plus longue que ce dont je me souvenais), ou derrière les murs de Minas Tirith, avant, pendant et après la bataille, sans même parler du long voyage de retour vers la Comté.

Mais ce n’est pas un reproche ! Ces scènes sont régulièrement brillantes, et les dialogues savoureux, qu’ils jouent d’un registre archaïsant très soutenu et élégant, ou se montrent plus légers, généralement du fait de l’intervention bonhomme des Hobbits comme de juste. Mais, oui, vraiment, je n’en avais absolument pas conservé le souvenir, mais The Lord of the Rings est un roman où l’on parle beaucoup – et où l’on parle en tout cas considérablement plus, incomparablement même, que l’on ne se bat ou ne se livre à d’autres prouesses « héroïques » : Tolkien est beaucoup plus concis dans les moments d’action, et même lapidaire, parfois. Je suppose, à vrai dire, que ces deux tendances n’ont rien d’innocent, et peuvent renvoyer aux inspirations de l’auteur, dans les sagas épiques et autres dits légendaires, qui ont parfois quelque chose de ces deux formes ? En tout cas, si l’on fait le match des fondateurs de la fantasy moderne, Tolkien est à cet égard plus que jamais à l’opposé d’un Robert E. Howard – sans déconner ? Et, oui, il parle (aha) bien plus à mon cœur…

Mais je suppose qu’il me faut aussi relever que certaines scènes « à dialogues » du Seigneur des Anneaux se sont en sens inverse avérées plus brèves dans les faits que dans mon souvenir – ainsi du séjour à l’Auberge du Poney Fringant, ou, dans les annexes, des fragments de l’histoire d’Aragorn et d’Arwen. Ces cas sont cependant bien plus rares – des exceptions.

CHAMPION OF THE WORLD(BUILDING)

Bien sûr, Tolkien brille particulièrement, encore aujourd’hui, par la précision méticuleuse avec laquelle il a conçu son univers, en partant des langues, et en enrichissant sans cesse un matériau qui, à l’époque de la parution originelle de The Lord of the Rings, avait déjà été cultivé pendant environ 35 ans. Cette précision que d’aucuns qualifieraient de maniaque ressort particulièrement des annexes concluant The Return of the King – et, j’avoue, même si tout cela me fascine, je ne me suis pas acharné sur le calendrier ou les systèmes d’écriture, hein… Ou les généalogies, je suppose – même si j’ai pris, à la lecture des pages consacrées par exemple aux rois de Númenor, un plaisir qui doit quelque chose à ma fascination et à mon admiration pour Le Silmarillion, et son caractère de chronique épique davantage que de roman. Quoi qu’il en soit, dans ce registre, Tolkien n’a pas d’égal, et trône tout au sommet de la pyramide des créateurs d’univers. Et ce même s’il y a des « blancs », dans cet univers, et qui peuvent renvoyer à des questions pas exactement superficielles (l’insertion des Hobbits même dans le Légendaire ? Nous n’avons pas de mythes des origines pour eux…).

Ceci étant, ce dont j’ai envie de parler ici relève essentiellement, disons, de la géographie de cet univers – et plus particulièrement de la Terre du Milieu telle qu’elle est décrite dans les romans et les cartes qui les concluent. Deux points m’intéressent tout particulièrement, que la lecture de la gamme de L’Anneau Unique m’avait déjà amené à prendre en considération avant d’entamer cette relecture – et, là encore, cela a pu contredire les souvenirs que j’en avais, et qui remontaient à vingt ans au moins. Pour faire dans le lapidaire : le premier point est que ce monde est petit – le second qu’il est d’une certaine manière désertique.

Le premier point est déterminant. Les romans de Hobbits, comme les adaptations qui en ont été faites, au cinéma ou, plus particulièrement en ce qui me concerne, en jeu de rôle, mettent l’accent sur le voyage. Il est au cœur de la narration, ce qu’illustre notamment ce sous-titre du Hobbit, comme « Histoire d’un aller et d’un retour » ; il faut d’ailleurs rappeler combien le retour est d’une importance cruciale pour Tolkien, dans les deux romans de Hobbits (et Peter Jackson a bien sabré en largeur, ici), ce qui renvoie probablement là encore aux sagas et autres dits épiques, mais aussi, je suppose, aux variations qu’un William Morris avait déjà pu travailler à l’aube de la fantasy moderne, ainsi dans La Source au bout du monde.

Mais cette importance majeure du voyage ne change finalement rien au fait que le monde que nous décrit Tolkien, et où se déroulent ses romans de Hobbits, est très petit. Cela ne tient pas seulement aux cartes dressées par Christopher Tolkien sur les indications de son père, et qui ont une échelle, on peut donc mesurer les distances en miles si l’on y tient : sans même se livrer à cet exercice, on a l’impression d’un monde que l’on pourrait traverser de part en part en quelques semaines au plus – les porteurs de l’Anneau galèrent dans le Mordor en raison des conditions de voyage particulières que cet environnement particulièrement hostile et dangereux implique, mais, en dehors de cet aspect, la Terre du Milieu s’explore probablement bien plus vite que l’Europe, voire que la seule Europe de l’Ouest.

On sait, bien sûr, que ce monde s’étend au-delà – et ceci sans même franchir l’océan jusqu’en Valinor ou même Tol Eressëa, ce que la « courbure » du monde à la fin du Deuxième Âge prohibe à tous hormis les Elfes et, pour le coup, les porteurs de l’Anneau. On sait que les terres s’étendent bien à l’est des cartes en fin de volume, où vivent diverses peuplades barbares (ils viennent toujours de l’est, hein), ou au sud, où, au-delà d’Umbar, s’étend le désert du Harad, pour le coup très vaste, et probablement bien davantage que la « Terre du Milieu » que nous connaissons. Mais nous n’en savons pas davantage – du moins « officiellement » : je me souviens d’une « Carte de la Terre du Milieu », qui était un supplément pour Le Jeu de Rôle des Terres du Milieu (JRTM), et… qui était totalement délirante à cet égard, je suppose, même si l’idée était bien de limiter la Terre du Milieu que nous connaissons, disons, du nord au sud, entre la Baie du Forochel et les Havres d’Umbar, et de l’océan à l’ouest, à la mer de Rhûn à l'est, à un tout petit coin au nord-ouest de la Terre du Milieu entendue comme continent – maintenant, je suppose que les auteurs de cette carte avaient extrapolé, si c'est le mot, en free-style, pour le moins, car JRTM n’était pas exactement la référence la plus solide et orthodoxe pour le « lore » tolkiénien (j’ai des sueurs froides à l’idée de ces magos noldos qui balançaient des boules de feu, sans même parler des Umli, les demi-nains…). Mais, oui : ce monde est très petit.

Et il est aussi quasiment désertique – pas au sens de vastes étendues de sable où il fait une chaleur à crever, non, ça c’est la prérogative d’un Harad que nous ne visitons jamais dans les romans de Hobbits ou ailleurs, mais au regard de la population, humaine ou non, qui habite la Terre du Milieu.

C’est un monde essentiellement sauvage, où les villes sont rares, et peu peuplées – Bree, littéralement un village, a droit à son point sur la carte parce qu’il n’y a finalement pas grand-chose d’autre en matière d’urbanisation, surtout d’ailleurs dans cette région de l’Eriador, que Tolkien lui-même, pour le coup, présente comme étant dépeuplée depuis les guerres avec l’Angmar qui ont anéanti le pouvoir de l’Arnor et des royaumes plus petits qui lui avaient succédé (ce que j'avais relevé en chroniquant deux suppléments pour L'Anneau Unique, Fondcombe et Les Vestiges du Nord, et en notant que ce terrain de jeu était finalement bien plus « sauvage » que les « Terres Sauvages » à l'est des Monts Brumeux, cadre privilégié de la gamme originelle de ce jeu de rôle). Mais cela vaut pour à peu près tout le reste dans la moitié nord de la carte : si l’on peut concevoir Esgaroth et Dale comme des villes de taille honnête, une fois Smaug défait, et si l’on ne sait guère ce qu’il en est de la démographie des Nains, en Erebor ou dans les Montagnes Grises ou dans les Collines de Fer, les sites majeurs des Elfes ne sont guère que des palais « un peu augmentés » (Fondcombe, la Lórien ou le Palais de Thranduil) – ce qui se tient, certes, dans la mesure où ce sont les ultimes demeures d’une race déclinante et dont l’essentiel vit alors au-delà de la route perdue ; mais, plus au sud, et ce alors même que la malédiction ayant frappé l’Arnor était supposée avoir épargné le Gondor et le Rohan, certes pas avares de dangers propres, les effectifs sont de même très limités (je note au passage que, pour quelque raison bizarre, je me figurais le Rohan bien plus à l'ouest...).

D’ailleurs, les grandes batailles, même les plus épiques, semblent mobiliser des centaines d’hommes plutôt que des milliers – on le constate au Gouffre de Helm comme aux Champs du Pelennor, ou devant la Porte Noire du Mordor. À vrai dire, les troupes les plus colossales à cet égard sont unilatéralement celles du Mordor – mais, même dans ce cas, les Orques ou les Orientaux ne constituent pas forcément des hordes à proprement parler, ou du moins est-ce l’impression que les romans donnent, ceci alors même qu'ils jouent du contraste avec les Peuples Libres du Nord.

C’est d’autant plus sensible que la campagne, même en paix, mais habitée et cultivée, n’est quasiment jamais décrite dans ces romans, en dehors bien sûr du seul cas (qui semble se suffire à lui-même) de la Comté. Plus encore à cet égard que du fait des dimensions géographiques de cet univers, la Terre du Milieu s’avère incroyablement resserrée : malgré les millénaires de civilisations qui précèdent la Guerre de l’Anneau, on n’en retire que davantage l’impression d’un « pré-monde », globalement, à l’aube des temps – à vrai dire, j’ai toujours eu l’impression que le Beleriand du Premier Âge était considérablement plus peuplé que la Terre du Milieu à la toute fin du Troisième Âge, ce qui ne s’explique pas totalement (le cataclysme ayant noyé le Beleriand n’y suffit en effet peut-être pas).

Comprenez bien, ça n’est pas nécessairement un reproche de ma part, mais plutôt le constat, pas bien assuré lors de mes premières lectures, de ce que l’univers si fascinant de Tolkien est en fait étonnamment restreint ; mais cela peut certes faire sens, au regard de l’unité du background – dans cette dimension, comme dans celle des limites de la Terre du Milieu décrite, le cadre de l’aventure, même s’il est censé avoir des répercutions cruciales à une échelle mondiale dès lors difficile à envisager, ne décrit en vérité qu’une sorte de finistère très dépeuplé, essentiellement pré-européen. Ce qui en dit long, j’imagine…

Et cela a peut-être une contrepartie : ce monde est si peu peuplé que, d’une certaine manière, tout le monde y connaît tout le monde – et cela a son impact sur l’aventure globale, en même temps que cela confirme le caractère d’exception bien singulière d’une Comté naïvement repliée sur elle-même. C’est probablement un trait essentiel de l’ambiance des romans de Hobbits – mais aussi, ai-je l’impression, une approche très particulière de la création d’univers qui, pour le coup, distingue assez radicalement Tolkien de ses contemporains et successeurs dans le registre de la fantasy-avec-des-cartes.

CARACTÈRES

Quelques mots maintenant sur les personnages.

...

Gaffe, je vais me ridiculiser...

Enfin, plus encore que d'habitude, quoi...

Bref : une chose qui m’a particulièrement marqué, lors de cette relecture, et qui pouvait contredire pour partie mes souvenirs antédiluviens, n’était peut-être (probablement ?) pas dans les intentions de Tolkien, mais m’a bien plu quand même, na, et c’est que les héros ne sont pas unilatéralement bons – même dans un monde que nombre de critiques expéditifs blâment pour son manichéisme (et je reste convaincu que c’est plus compliqué que cela – et que, bordel, il va falloir arrêter de qualifier l’auteur de nazillon à cause de ses Elfes censément blonds aux yeux bleus, blah blah blah – je n’ai plus la force d’en discuter, honnêtement). Tous les héros ont leurs défauts – tous, notamment, les membre de la Communauté de l’Anneau. Ils sont bien pour l’essentiel « héroïques », des personnages assurément positifs, mais ils ont tous leurs tares, si elles ne se révèlent véritablement qu’à l’occasion.

Bon, de toute évidence, je surinterprète, hein… Mais je vous avais prévenu quant au contenu très personnel de cet article ! Et donc, en ce qui me concerne moi, je, me, myself, I… Côté Hobbits, Frodon (ah tiens, si, je note un truc qui m’a surpris : même au regard des critères des Hobbits, Frodon est bien plus âgé que dans mon souvenir, et cela vaut aussi pour Pippin et Merry), Frodon, disais-je, est à fond dans le pathos, au point où il en devient agaçant (oui, c'est moi qui dis ça...), mais aussi très conscient de son rang – dans une sorte de gloubi-boulga élitiste qui a quelque chose d’aristocratique dans le contexte autrement plutôt bourgeois de la Comté, et la condescendance fait partie du lot. Sam est certes dévoué, mais il est à vrai dire avant tout servile, et obtus – tout « peuple » qu'il soit, c'est un conservateur qui prise ses entraves comme autant de signes de distinction, et qui se montre très méfiant à l’encontre de tout ce qui n’est pas « normal », entendre « de chez lui » (fascination pour les Elfes ou pas, on n’est jamais à une contradiction près) ; c’est horrible à dire, ça noue le ventre, mais, de la sorte, le personnage le plus attachant du roman… est de droite. Merde ! D’ailleurs, tant qu’on y est, Pippin et Merry sont des dilettantes un peu crétins, et des héros peut-être davantage parce qu’ils s’attachent au qu’en-dira-t-on qu’en raison d’une bravoure désintéressée (ils doivent briller, avoir chacun son moment de gloire), et les aperçus de leur destin après le retour à la Comté en rajoutent, là encore, sur leur caractère aristocratique et plus qu’un peu m’as-tu-vu. Côté humains, le cas de Boromir n’a pas à être discuté plus avant, mais le destin d’Aragorn l’obnubile au point de l’arrogance, et il se montre souvent condescendant, en même temps qu’à la Frodon il tend à porter tout le poids des péchés du monde sur ses épaules – ce qui n’a au fond rien de contradictoire, mais se montre également pénible. Il y a de ça chez Legolas, mais, de toute la Compagnie, j’ai le sentiment que c’est le personnage qui a été le moins creusé ? Son comparse Gimli, par contre, est tout naturellement borné, brutal, et mesquin – je regrette par ailleurs qu’il tende, un peu trop souvent, à faire office de ressort comique : certes pas autant, ouf, que dans les flims de Peter Jackson (qui, en Néo-zélandais, n’en avait certes pas grand-chose à péter de la jurisprudence Morsang-sur-Orge), mais les Nains du Hobbit, même avec le ton plus enfantin/rigolo de ce roman, s’en sortaient considérablement mieux… sans être nécessairement plus sympathiques, notez bien (voire encore moins). Et Gandalf ? Gandalf est un tyran, qui sait tout mieux que les autres – franchement, à relire Le Seigneur des Anneaux maintenant, je comprends pourquoi Théoden, originellement, d’une part, et Denethor, de l’autre, ne peuvent pas le blairer : Tolkien nous explique que c’est parce qu’ils sont les victimes, pour le premier des poisons de Saroumane et de Grima Langue-de-Serpent, pour le second de Sauron via un dernier palantír, mais, honnêtement, même sans cela, il y aurait de quoi s’agacer un peu du vieux sage qui déboule inopportunément, comme en pays conquis, et dont le mépris de l’étiquette tient de la morgue la plus agressive – pas exactement le comportement d’un diplomate, plutôt celui d’un meuwine imposant sa vision du monde par les armes et… oui, la condescendance à l’encontre d’absolument tout le monde. Encore.

OUI, JE SURINTERPRÈTE.

BIEN SÛR QUE ÇA N’ENGAGE QUE MOI.

ET QU’IL NE FAUT PAS PRENDRE TOUT CELA TROP AU SÉRIEUX.

VOIRE PAS DU TOUT.

L’essentiel est que ça n’en fait que de meilleurs personnages à mes yeux ! C’est tant mieux, qu’ils aient des défauts !

Bon, plus sérieusement : il y a une chose de claire, à cet égard et c’est que le, euh, « double binôme », composé de Frodon et Sam d’une part, et de Sméagol/Gollum de l’autre, est vraiment très réussi, remarquablement bien pensé et mis en scène – sur ce point, je rejoins parfaitement l’immense Ursula K. Le Guin, qui en disait quelque chose, et à plusieurs reprises, avec un enthousiasme marqué, dans Le Langage de la nuit.

Maintenant, je dois dire que certains personnages m’ont « moins convaincu » que dans mes souvenirs. Je suppose que cela concerne essentiellement les (rares…) personnages féminins – et tout particulièrement Éowyn ; je continue de l’aimer beaucoup, et sa dimension… eh bien, suicidaire, m’a touché, au-delà de son seul archétype d’amazone/walkyrie/truc, mais j’ai quand même eu l’impression que Tolkien gâchait un peu tout en lui associant en dernier ressort Faramir – ce qui nuisait d’ailleurs aussi à ce dernier personnage, même si de manière moins franche (et navrante). Galadriel demeure globalement la déesse ultra-charismatique (mais en même temps fondamentalement « inhumaine », au sens large) de mes souvenirs, mais ses premières apparitions sont étonnamment en demi-teinte, comme si Tolkien tentait assez maladroitement, pour le coup, de mettre d’abord en avant le fadissime Celeborn – qui ne soutient tout simplement pas la comparaison ; le contraste était-il souhaité par l’auteur, sous cette forme précisément ? Vu le temps qu’il y a passé, je le suppose, mais ça ne me convainc pas totalement… Par contre, Arwen est aussi inexistante que dans mes souvenirs ; pas plus mal, je suppose, car elle n’est qu’un ersatz bien tardif d’une Lúthien autrement marquante (même si à peine évoquée dans The Lord of the Rings, et dont les lecteurs ne savaient rien de plus en 1954-1955). Je suppose que cela relativise un peu ce que j’avais pu écrire en rendant compte de ma lecture de Beren et Lúthien…

Reste le cas de Saroumane – le plus problématique en ce qui me concerne, car c’est un personnage que j’ai beaucoup « idéalisé », même dans le vice, depuis mes lectures adolescentes. En fait, dès mes premières lectures, j’ai eu tendance à en faire un personnage vraiment central, et un des plus réussis et intéressants de tout le roman. Le problème est que j’en avais une vision très biaisée… Quand j’ai vu Les Deux Tours au cinéma à sa sortie (c’est la seule des adaptations de Peter Jackson dans ce cas), je suis sorti de la salle littéralement furieux – pour plein de raisons, et la romance comme les « petits sourires » d’un Viggo Mortensen qui m’avait pourtant plutôt convaincu dans La Communauté de l’Anneau n’y étaient pas pour rien, mais la principale, c’était ce qu’ILS avaient fait de Saroumane, même si c’était déjà sous-jacent dans le premier film… Notez, je n’avais absolument rien contre le choix de le faire incarner par Christopher Lee, ce qui, visuel et voix, me paraît toujours une bonne idée. Mais en faire un vulgaire laquais de Sauron ?! JAMAIS ! SAROUMANE ROULE POUR SA POMME !!! Sauf que, dans le roman, c’est en fait plus compliqué que cela – plus ambigu aussi, peut-être. De fait, à terme, Saroumane est bel et bien au service de Sauron – il croit peut-être travailler pour sa seule gloire, c’est bien ce qu’il faisait à l’origine, et peut-être le croit-il encore jusqu’à un moment assez tardif, mais, dans les faits, il ne se contente plus dès lors d’agir inconsciemment en faveur du Mordor, il semble bien embrasser sa condition de vassal, le palantír étant un élément crucial de cette évolution… L’idée principale, qui faisait de toute façon de Saroumane un très bon personnage, demeure : même les meilleurs, les mieux intentionnés et les plus puissants peuvent succomber à la corruption – Frodon lui-même en fournissant d’ailleurs l’ultime exemple, et le plus douloureux. Mais le rôle objectif de Saroumane, contrairement à celui que je lui avais pour quelque raison fabriqué dans mes souvenirs (et je me demande à vrai dire si le jeu de cartes à collectionner Le Seigneur des Anneaux : Les Sorciers n’y avait pas contribué, quand j’étais au lycée, en introduisant un mode de jeu dans lequel les « sorciers déchus », Saroumane en tête, pouvaient jouer sur les deux tableaux en toute indépendance…), le rôle objectif de Saroumane, donc, renforce en fait la dimension manichéenne du Seigneur des Anneaux, je suppose – ce qui affecte forcément ma vision de ce roman comme « pas si manichéen qu’on le dit »…

LO AND BEHOLD !

Quelques mots, très vite, sur le style. Déjà, une première remarque s’impose : même si je craignais de ne pas avoir le niveau en anglais pour apprécier Tolkien dans le texte, eh bien, si, ça s’est fait sans vraies difficultés – ou plutôt une seule, qui vaut essentiellement pour le tout début du roman : les toponymes et patronymes de la Comté m’ont bel et bien posé problème, car ils sont les principaux exemples dans le roman d’une « traduction » en anglais contemporain, sur la base d'associations et de déformations populaires, comme Tolkien lui-même présente les choses dans les annexes de The Return of the King. En dehors de cela, je n’ai pas rencontré de difficultés majeures.

Et je crois même avoir pu apprécier, si c’est le mot, la variété des styles employés. La relecture en anglais du Hobbit avait confirmé les impressions que m’avait de tout temps fait la traduction française : le roman est étonnant, qui commence comme un conte très enfantin, avec plein de gags, mais aussi d’interventions du narrateur, ce genre de choses, mais n’en finit pas moins comme une saga épique (enfin, avant le retour à la Comté, hein !), tous les traits enfantins ayant disparu à ce stade, notamment au moment de la Bataille des Cinq Armées – mais je suppose qu'il en allait ainsi depuis un certain temps : j’ai l’impression que la frontière se situe approximativement, et adéquatement, au passage des Monts Brumeux ? Quoi qu’il en soit, ce qui m’a surpris, à la relecture en anglais de The Lord of the Rings, est qu’il y a encore un peu de cette disparité dans ce roman qui, contrairement à son prédécesseur, n’avait pas été édité et commercialisé comme un livre pour enfants. Mais peut-être est-ce simplement dû à la Comté – une contrée qui ne pourrait tolérer tout autre registre stylistique… Je ne sais pas. Cela dit, j’ai déjà touché quelques mots plus haut de ce que cela donnait dans le traitement de certains personnages, Gimili en tête, comme un rappel plus ou moins pertinent de la compagnie de Bilbon.

Mais je parlais donc de variété des styles – elle est très sensible tout au long du roman, et pourtant elle ne nuit paradoxalement pas à l’unité du récit. Ce qui m’a surtout marqué, c’est combien le style de Tolkien, lors des séquences les plus épiques de la Guerre de l’Anneau, change du tout au tout : j’ai déjà opposé, tout à l’heure, les séquences d’action plutôt lapidaires et les séquences de dialogues autrement conséquentes, mais le style y a résolument sa part – sur les Champs du Pelennor, plus encore qu’au Gouffre de Helm, Tolkien fait vraiment dans la saga, avec une plume délibérément archaïque et grandiloquente, qui, en même temps, doit peut-être aussi à la Bible du Roi Jacques ? Ce qui le rapprocherait d’un Lord Dunsany, notamment ? Quoi qu’il en soit : lo, and behold ! Mais j’aime beaucoup ce style très affecté, et en même temps doté d’une puissance d’évocation inégalée – et cela m’incite à prolonger l’expérience un de ces jours, en tentant Le Silmarillion, voire les tomes non traduits de L’Histoire de La Terre du Milieu, en anglais…

Maintenant, au regard du style, c’est donc aux dialogues que je dois m’intéresser – puisqu’ils occupent une part si importante dans le roman, qui m’a surpris. La plume de Tolkien change sans cesse de registre, mais toujours avec à propos – il sait, avec pertinence, opposer le langage rude et franc du collier des Rohirrim et les circonvolutions aristocrates des Elfes ou d’un Denethor, qui font plus volontiers dans le thee et le thou, et usent d’une syntaxe plus contournée. Mais Tolkien, à cet égard, ne brille jamais autant qu’avec deux personnages opposés et en même temps liés (donc), d’une registre autrement familier : Sam, d’une part, dont la bonhomie paysanne a quelque chose d’irrésistiblement authentique, et Sméagol/Gollum, qui a d’une certaine manière son langage propre, et que Tolkien rend extrêmement perturbant en même temps qu’évocateur, et, surtout, délicieusement sonore… même si, depuis les films, la voix d’Andy Serkis parasite forcément toutes les représentations qu’on avait pu s’en faire avant 2001 ; par chance, elle est parfaite !

Et, très franchement, je n’attendais pas spécialement Tolkien sur ce terrain-là : cela a fait partie des très bonnes surprises de cette relecture dans le texte.

OUI – PARFAITEMENT OUI

Et il y en a donc eu, des surprises ! Ou des constats un brin étonnés de ce que le livre dont je me souvenais « aussi bien » n’était pas seulement l’œuvre de Tolkien, mais comme une révision forcément partiale où le lecteur compte presque autant que l’auteur, je suppose…

Quoi qu’il en soit, surprises ou pas, le bilan reste toujours aussi favorable. Le Seigneur des Anneaux n’est assurément pas sans défauts, et il y aurait beaucoup à y redire. Seulement, ce n’est pas l’objet de cet article – je n’ai aucune envie de m’engager dans cette voie.

Je ne pourrais de toute façon jamais prétendre à ne serait-ce qu’un semblant d’ « objectivité » avec ce roman – ce livre qui m’a fait aimer les livres. J’ai pris beaucoup de plaisir à le relire (et toutes les lectures de jeunesse revues à l’âge adulte ne peuvent certes pas en dire autant – n’est-ce pas, Isaac Asimov ?), et j’ai envie de prolonger encore l’expérience : à ce stade, c’est tout ce qui compte.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)