Intégrale, vol. 2 : Mondes premiers, Hyperborée et Poséidonis, de Clark Ashton Smith

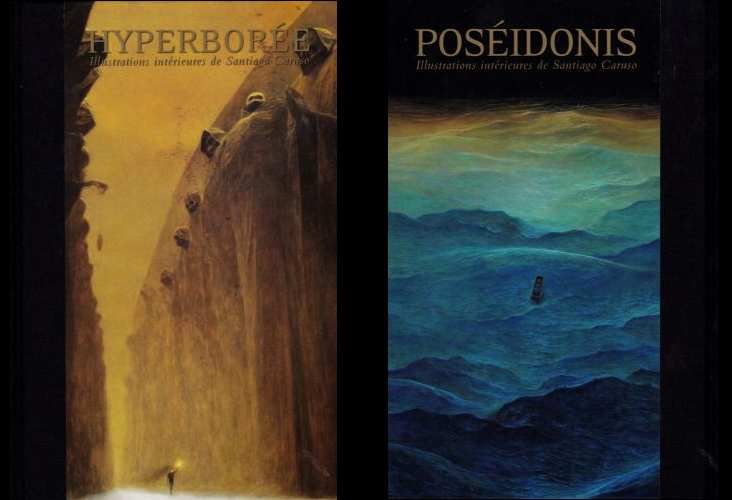

SMITH (Clark Ashton), Intégrale, vol. 2 : Mondes premiers, Hyperborée & Poséidonis, [Hyperborea – Poseidonis], traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent Basset, préface de Scott Connors et postface de S.T. Joshi, traduites de l’anglais (États-Unis) par Alex Nikolavitch, note d’intention de Vincent Basset, couvertures de Zdzislaw Beksinski, illustrations intérieures de Santiago Caruso, illustrations des lettrines et cartes par Goulven Quentel, Saint-Laurent d’Oingt, Mnémos, 2017, 251 p.

CIVILISATIONS ANTÉDILUVIENNES

Il est bien temps (un an plus tard ?!) de revenir à « l’intégrale » (qui n’en est donc pas une, même au seul registre de la fantasy) de Clark Ashton Smith publiée aux éditions Mnémos, avec ce deuxième volume issu du financement participatif et consacré, nous dit-on, aux Mondes premiers que seraient Hyperborée et Poséidonis, après un premier volume consacré aux Mondes derniers Zothique et Averoigne. Notez que le contexte de publication est cette fois un peu différent, car ce volume précisément, au-delà du seul financement participatif, a connu une commercialisation sous une forme « normale », ce qui avait été à l’époque le cas pour Zothique, mais pas pour Averoigne (mais c'est prévu, je crois). Mais c’est bien de l’édition issue du financement participatif dont je vais vous parler aujourd’hui – et, répétons-le, c’est un travail admirable, des livres absolument superbes, magnifiques objets au contenu pas moins magnifique, textes et illustrations en couleurs, et qui laissent augurer du meilleur pour la future édition des œuvres de Lovecraft financée pareillement par le même éditeur.

Mondes premiers, donc – même si cette appellation est peut-être là encore à débattre. L’Hyperborée et Poséidonis ont bien des traits communs, et tout d’abord, effectivement, celui d’être situés dans le passé de la Terre. Sur la base du mythe de l’Atlantide ou de ses déclinaisons, chères aux occultistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, il s’agit de mettre en scène des civilisations littéralement antédiluviennes, et qui avaient atteint un degré de perfection largement supérieur à celui des tristes nations du temps de l’auteur, fades et « réalistes » – ce qui ne les a toutefois en rien prémuni contre l’entropie. Le thème du continent perdu, et plus précisément englouti, était alors incontournable : à l’Atlantide classique, déjà fort malmenée depuis la lointaine fable de Platon dans le Critias et le Timée, théosophes et autres charlatans prétendument illuminés ajoutaient Mu ou la Lémurie – et l’Hyperborée antique pouvait prendre de nouvelles couleurs au travers de ce traitement particulier. Les auteurs tels Smith, Lovecraft, ou, tant qu’on y est, Howard, en ont d’ailleurs beaucoup fait usage – consultant les traités les plus grotesques, certes pas pour adhérer à leurs thèses farfelues, mais pour y trouver un matériau de choix, tout indiqué dans leurs entreprises littéraires respectives. À vrai dire, l’idée de ces civilisations antédiluviennes est une caractéristique essentielle de l’œuvre de chacun des « Trois Mousquetaires » de Weird Tales, mais avec des connotations différentes chez les trois.

Chez Smith, cet appel des Mondes premiers débouche donc sur deux cycles, celui d’Hyperborée et celui de Poséidonis, rassemblés dans cet unique recueil. Le terme de « cycle » est à vrai dire peut-être un peu hardi, surtout dans le cas de Poséidonis, ensemble somme toute assez bref, mais l’Hyperborée a été davantage développée, même sans atteindre aux proportions de Zothique. Au-delà, les deux mondes ont leurs singularités.

L’Hyperborée est donc une ancienne civilisation sise là où se trouve aujourd’hui le Groenland, et bien au-delà, mais qui connaissait à l’origine un climat tropical – las, la bascule du monde et les glaciations ont progressivement rongé ce continent très développé, jusqu’à sa disparition totale ; sans véritable chronologie interne, les divers textes se rapportant à l’Hyperborée décrivent ainsi une apocalypse molle et lente, pas moins saisissante – mais il faut noter également que ces histoires semblent présenter des versions contradictoires quant aux causes de ce phénomène global, ou en tout cas de son reflet microscopique : l’abandon de la vieille capitale de Commoriom.

L’Hyperborée a une autre particularité notable, tout spécialement au regard des passions de votre serviteur : des univers créés par Clark Ashton Smith, c’est sans doute celui qui établit le plus de passerelles avec l’œuvre de H.P. Lovecraft, l’ami et correspondant. Mais il s’agit d’emprunts réciproques, comme en témoigne tout spécialement la nouvelle « Ubbo-Sathla », de longue date intégrée dans la version « canonique » des Légendes du Mythe de Cthulhu assemblée par August Derleth (et à vrai dire, elle ne se rattache que par la bande à l’Hyperborée ; j’avais déjà lu et relu, etc., cette nouvelle, du coup – mais c’est la seule dans ce cas, ici). Mais d’autres créations de Smith ont rencontré un écho plus particulièrement marqué à cet égard : la divinité Tsathoggua, notamment, ou encore le sorcier Eibon et son fameux livre ; et d’autres noms, outre celui d’Ubbo-Sathla, ont pu être croisés ici ou là, tels Abhoth, Atlach-Nacha ou peut-être Rlim Shaikorth. Le jeu de rôle L’Appel de Cthulhu, comme de juste, en a fait un abondant usage. Notons au passage qu’il y a peut-être aussi, via Lovecraft le cas échéant, des passerelles avec l’œuvre de Robert E. Howard – Smith met en scène des Hommes-Serpents qui font assurément penser à ceux qui hantent la Valusie, laquelle était d’ailleurs un autre exemple de ces continents perdus alors endémiques, faisant face à un plus célèbre, l’Atlantide, où était né le roi Kull…

L’Atlantide ? On y revient, sans faux-semblants, avec Poséidonis : il s’agit d’une île très isolée, le dernier fragment de l’Atlantide, dont tout le reste avait alors disparu sous les flots. On retrouve ici l’idée d’une apocalypse lente, l’engloutissement inéluctable de Poséidonis offrant un miroir à la glaciation de l’Hyperborée. Ce qui m’amène d’ailleurs à envisager ces Mondes premiers comme des Mondes derniers – tout dépend bien sûr du point de référence, mais, à cet égard, ces deux cycles ne sont pas forcément si éloignés de celui de Zothique…

Le cycle de Poséidonis est bien plus bref que les autres (et plus concentré aussi dans les dates de composition) – en outre, il est composé de textes souvent courts ; il n’a peut-être pas développé, du coup, une mythologie aussi fouillée que les autres (en y incluant Averoigne), mais il faut tout de même accorder une place particulière à un personnage hors du commun et très récurrent, le sorcier Malygris, qui évoque pour partie Eibon, mais peut-être plus encore les nécromanciens de Zothique...

Sur ces bases, Smith livre des textes assez divers, même si quelques grands ensembles peuvent être distingués. Les récits d’Hyperborée et de Poséidonis me paraissent moins baroques, globalement, que ceux de Zothique, mais cette dimension n’est certes pas absente de ce recueil – qui développe régulièrement une forme d’onirisme dunsanien très saisissante. On trouve par ailleurs régulièrement des sortes de « contes moraux », même dans un contexte qui exprime la décadence, notion certes pas inconnue de l’auteur – les criminels sont châtiés, l’hybris tout autant sinon plus. Mais, si certains textes se montrent douloureusement mélancoliques, d’autres, et plus nombreux en fait, ont un caractère bien plus léger, et enjoué, à la limite de la fantasy humoristique, même s’il s’agit souvent plutôt d’ironie noire ou de cruelle satire.

À ces divers degrés, on perçoit bien l'importance de Clark Ashton Smith dans l’histoire de la fantasy et peut-être plus encore du registre sword and sorcery : si l’auteur, en définitive, a sa place qui lui est propre – et sa plume magique y est pour beaucoup –, certains de ses textes, ici, résonnent plus particulièrement avec ceux de Robert E. Howard, même si sur un ton délibérément plus léger, et peuvent aussi annoncer, ici Fritz Leiber et le duo constitué par Fafhrd et le Souricier Gris dans le « cycle des Épées », là Jack Vance et son Cugel dans La Terre mourante (qui résonnait déjà forcément avec Zothique). C’est qu’elle est riche, cette œuvre de fantasy – et c’est peu dire !

Je vais tâcher maintenant de donner un aperçu des différents textes composant ces deux cycles, non pas dans l’ordre de leur présentation (qui est a priori l’ordre de leur composition, sauf le cas échéant pour les poèmes ?), mais en fonction de mon ressenti.

LA PATRIE D’EIBON

Hyperborée comprend dix nouvelles, un poème et un fragment en prose. Je ne me sens pas de dire grand-chose de ces derniers, respectivement « La Muse d’Hyperborée » et « La Maison d’Haon-Dor », mais il faut cependant préciser que le fragment, pour ce qui en subsiste, se déroule dans l’Amérique du XXe siècle, et à vrai dire rien ne le rattache au cycle d’Hyperborée au-delà du nom « Haon-Dor » dans le titre (on a plusieurs occasions de croiser ce personnage dans les autres nouvelles),

J’ai envie de commencer par mes deux nouvelles préférées de ce cycle. Ma préférée, dans l’ensemble du recueil à vrai dire, est probablement « Les Sept Geasa » (ce terme vient de la mythologie celtique irlandaise, et désigne des sortes d’injonctions magiques irrépressibles), un récit qui tient de la fable cruellement ironique, et qui narre le sort guère enviable d’un bourgeois arrogant de Commoriom, promené de Charybde en Scylla, mais trop insignifiant pour retenir vraiment l’attention de ses bourreaux successivement désignés. C’est très drôle en même temps que très noir, très baroque aussi, avec un vrai défilé de figures mythiques souvent intégrées, dès lors ou plus tard, dans le canon du Mythe de Cthulhu, et c’est très futé par ailleurs – comme une illustration déviante et narquoise des obsessions « cosmiques » du gentleman de Providence ; un texte vraiment excellent !

Mais, s’il en était un qui devait rivaliser dans ce recueil, je crois que ce serait « L’Avènement du Ver Blanc » (sous-titré « Chapitre IX du Livre d’Eibon »), récit plus sombre, dans lequel un sorcier se retrouve contraint de suivre une sorte de Grand Ancien qui ravage le monde au fil des pérégrinations d’un immense iceberg, son antre mobile, La teneur froidement (…) apocalyptique du récit s’accorde merveilleusement bien avec les doutes et les angoisses du sorcier réduit malgré lui au rang de sbire puis de subsistance d’une incarnation de la destruction, amorale en tant que telle, mais qui ne manquera pas d’évoquer pour le lecteur quelque figuration du mal à l’état pur. Brillant, très inventif, saturé d’images fortes.

Deux autres nouvelles m’ont vraiment beaucoup plu, si je crois qu’elles se situent tout de même un cran en dessous. La première est « Le Testament d’Athammaus », qui narre, à la première personne, les véritables raisons de l’abandon de l’ancienne capitale de Commoriom – un bourreau nous fait le stupéfiant récit d’un condamné à mort qui ressuscite sans cesse, et revient toujours plus redoutable… Ce qui est merveilleux, dans cette histoire, c’est la parfaite alchimie entre un dispositif ouvertement grotesque, et qui pourrait en tant que tel être avant tout drôle, et la manière de conter ces étranges événements, qui leur confère la noirceur et l’effroi du plus terrible des cauchemars. C’est une nouvelle vraiment remarquable d’équilibre.

Autre réussite marquée, finalement, et dans un registre pas forcément si éloigné, d’ailleurs, « Le Démon de glace ». À la base, il s’agit d’une nouvelle de plus dans laquelle la cupidité des hommes est sanctionnée par des pouvoirs qui les dépassent, C’est un schéma que l’on retrouve souvent chez Smith (y compris dans le présent recueil, et « L’Histoire de Satampra Zeiros » en est sans doute l’illustration la plus éloquente, mais il y en a d’autres), et je dois dire que ce procédé, le plus souvent, ne m’enchante guère – il débouche un peu trop souvent sur des textes « faciles », sans véritable enjeu, et manquant d’âme. Ce n’est pourtant pas le cas dans cette nouvelle, et là encore parce qu’elle décrit en définitive un très oppressant cauchemar – bien plus que la plupart des autres nouvelles jouant de ce thème ; l’idée de cette grotte vampire, dans un environnement glacé qui devient en lui-même un monstre, est brillamment traitée, pour un résultat très efficace ; typiquement, un texte qui n'a l'air de rien au premier abord, mais s'avère en fait étonnamment riche.

Mais revenons à « L’Histoire de Satampra Zeiros », du coup – la première nouvelle du cycle. Très honnêtement, cette histoire n’a pas grand intérêt en tant que telle : des voleurs vont dans un temple de Tsathoggua et font les frais de leur cupidité… Comme d’hab’, quoi. Mf... Mais la nouvelle fonctionne – parce qu’elle est à la première personne, et que ce bouffon arrogant de Satampra Zeiros a du bagout, à défaut de sens moral (et ça aussi c'est tant mieux !). En cela, il se pose en référence du registre sword and sorcery au-delà de la seule badasserie howardienne, et il annonce vraiment le Souricier Gris ou Cugel ; c’est ce qui rend la nouvelle tout à fait charmante (bon, ce n'est peut-être pas le mot, vu la conclusion...).

Smith lui a concocté tardivement une « suite », qui est le dernier texte du cycle, « Le Vol des trente-neuf ceintures » : on y fait plus que jamais dans l’aventure sword and sorcery, assez réjouissante à vrai dire, dans un texte d’un ton très, très léger – et même un peu grivois, comme une parodie de certains récits de Conan voleur chez Robert E. Howard, dans un esprit qui évoque plus que jamais les libertinages de Fafhrd et du Souricier Gris, en même temps que Satampra Zeiros y vire plus que jamais au loser magnifique à la Cugel. Ces deux textes sont d’un niveau bien inférieur à ceux que j’ai cités jusqu’alors, mais ils sont assurément efficaces et divertissants.

Je citerais à peu près au même niveau deux autres nouvelles, bonnes en tant que telles, simplement moins bonnes à mes yeux que les premières citées, Et c’est ici que votre lovecraftophile serviteur situe « Ubbo-Sathla ». C’est clairement un très bon texte, mais tout de même d’un registre très particulier. À vrai dire, il fonctionne plus ou moins bien en tant que nouvelle – il m’a toujours fait l’effet d’une sorte de (long) poème en prose, genre qu’affectionnait l’auteur et dans lequel il brillait particulièrement. Le lexique, et quelques références çà et là, renvoient sans doute à l’Hyperborée, mais tout de même plutôt par la bande – et ce récit qui débute à Londres (sauf erreur) du temps de l’auteur vire assez vite au périple philosophique, dans le temps plutôt que dans l’espace. Il débouche sur une version smithienne du sentiment « cosmique » cher à Lovecraft – et je ne suis pas bien certain (oserais-je ?) que l’éminent S.T. Joshi ait forcément le dernier mot quand il remarque que cette odyssée demeure terrestre plutôt que véritablement cosmique. Quoi qu’il en soit, « Ubbo-Sathla » développe un dispositif en même temps philosophique et onirique qui, au-delà du seul lexique cthulien, et au-delà de l’horreur, offre une lecture parallèle des principes philosophiques lovecraftiens ; et c'est sacrément intéressant.

« La Porte vers Saturne » est une autre nouvelle tout à fait sympathique, mais dans un registre tout autre – et le fameux sorcier Eibon n’en sort pas exactement grandi ! Mais ce périple très fantasque sur la planète Saturne, pour fuir quelque inquisiteur qui s’avérait surtout un magicien jaloux… et qui passe dans l’autre monde avec son rival, ce périple, donc, est riche de moments grotesques (avec une légère touche grivoise là aussi), au travers d’un imaginaire débridé, onirique et même surréaliste. C’est très drôle, en même temps que très coloré.

Reste deux textes, qui ne sont pas à proprement parler mauvais, mais m’ont tout de même paru bien inférieurs – disons un peu médiocres. C’est tout d’abord le cas de « L’Infortune d’Avoosl Wuthoqquan », qui est un autre de ces « contes moraux » où la cupidité est sanctionnée. Mais l’usurier Avoosl Wuthoqquan n’a pas le charme du voleur Satampra Zeiros, et tout ceci est finalement assez convenu, même si assez drôle, jusqu’à la scène ultime davantage cauchemardesque (mais sans l’ampleur du « Démon de glace », par exemple).

Quant à « La Sibylle Blanche », texte plus « sérieux », plus mélancolique, plus « poétique » peut-être, je dois dire qu’il m’a laissé totalement… froid. Si j’ose dire. Même s’il s’agit probablement d’un moment clef dans l’évocation du cataclysme destiné à emporter l’Hyperborée, ou du moins divers autres textes l’avancent-ils, mais, on l’a vu, sans toujours beaucoup de certitude. Bon, je suis sans doute passé à côté, ça arrive... Mais quoi qu’il en soit, dans ce registre, j'ai tout de même le sentiment que Smith a fait bien mieux – et un des textes de Poséidonis en fera d’ailleurs très bientôt la démonstration.

LE DERNIER HAVRE

Le cycle de Poséidonis, si c’est bien d’un cycle qu’il s’agit, est beaucoup moins développé que celui d’Hyperborée (sans même parler de Zothique). Il ne comprend que cinq nouvelles, généralement bien plus courtes au passage, et auxquelles il faut adjoindre trois poèmes, « L’Atlantide » au début, « Tolometh » à la fin, et aussi, en prose, « La Muse d’Atlantide » ; c’est probablement ce dernier qui m’a le plus séduit – je n’ose vraiment pas me prononcer pour les autres, et vais donc m’en tenir ici à l’évocation des cinq nouvelles.

Deux d’entre elles (la première et la dernière... comme pour Satampra Zeiros ?) accordent une place de choix à un même personnage, hors du commun, le sorcier Malygris – plus redoutable encore qu’Eibon, et davantage dans l’esprit des nécromanciens de Zothique (on le mentionne également dans les autres textes du cycle, mais en passant seulement). « La Dernière Incantation » en donne une image étrangement tragique – en lui imposant la plus douloureuse des épiphanies ; dans le registre mélancolique, c’est une vraie réussite, la plus brillante en tout cas dans le présent recueil.

« La Mort de Malygris » véhicule une tout autre atmosphère : c’est un récit de sword and sorcery, mais beaucoup plus sorcery que sword, où des magiciens inquiets s’interrogent sur la possibilité que le tyran Malyrgis soit en fait mort… et si ça se trouve depuis longtemps. Voilà un très saisissant cauchemar, plus subtil qu’il n’en a l’air, là encore – un très bon divertissement dans un registre qui lui est propre.

Les trois autres nouvelles du cycle sont moins bonnes, sans qu’aucune ne soit mauvaise à proprement parler – ni même médiocre, d’ailleurs. C’est ainsi le cas du « Voyage pour Sfanomoë » (c’est-à-dire Vénus dans la langue de Poséidonis), nouvelle très étrange, dans laquelle deux magiciens qui sont aussi deux frères, devant l’inéluctabilité de l’engloutissement de leur patrie, décident, plutôt que de chercher refuge ailleurs sur Terre (euh ?), de construire à eux seuls un vaisseau spatial qui les emmènera sur cette Sfanomoë dont ils ne savent rien, mais qu’ils supposent accueillante... Leur voyage de plusieurs décennies entre les deux planètes voisines, comme leurs découvertes sur Vénus, n’ont sans doute rien du mot « science » dans « science-fiction », mais ça n’est d’aucune espèce d’importance – à vrai dire, il y a un charme fantastique dans cette improbable odyssée interplanétaire, qui me paraît pouvoir rappeler Micromégas comme le Baron de Münchhausen, et de toute façon quantité de voyages philosophiques du XVIIIe siècle, avec une bonne place réservée à Swift, si ça se trouve.

« Un grand cru d’Atlantide » est une nouvelle très différente – davantage dans l’esprit de « Ubbo-Sathla » dans Hyperborée (ou du fragment « La Maison d’Haon-Dor », peut-être). Smith s’y amuse avec les récits de pirates, en mettant en scène un ex-flibustier invraisemblablement sobre, et qui justifie son abstinence par un étrange récit – de quand son équipage, parti enfouir son inévitable trésor, avait mis la main sur un vin antédiluvien… S’ensuivent les visions que vous imaginez, ou plutôt que vous n’imaginez pas, car Smith est un maître en matière d’onirisme déviant et ambigu. Belle ambiance, très appréciable, dans un récit dont on ne sait jamais totalement s’il penche plutôt du côté du rire ou du côté du cauchemar ; et c'est un compliment, en l'espèce.

Ne reste plus qu’une nouvelle, « L’Ombre double », certainement pas mauvaise en tant que telle, mais bien plus classique dans son dispositif – une nouvelle histoire d’hybris sanctionnée par l’inconnu. En l’espèce, un magicien, disciple de Malygris mais moins prudent et plus arrogant, invoque une chose qu’il ne comprend pas – et en fait les frais, avec son apprenti, qui est par ailleurs notre narrateur. Ceci étant, sur cette base très classique et pas des plus enthousiasmante en tant que telle, Smith démontre à nouveau qu’il est plus que compétent pour créer un beau cauchemar ; et il joue en l’espèce d’une très étrange créature, résolument non anthropomorphe, aussi indicible qu’une couleur tombée du ciel, et, trouvé-je à tort ou à raison, avec quelque chose de la traque implacable des Chiens de Tindalos, de Frank Belknap Long. En soi, ce texte est donc une réussite – simplement peut-être moins que les autres nouvelles du cycle ?

LES MERVEILLES D’UN LOINTAIN PASSÉ

Le fait est que ce deuxième volume est excellent – rien de mauvais, et même pas vraiment de médiocre. Rares, somme toute, sont les recueils de nouvelles qui peuvent en dire autant. Il faut vraiment remercier les éditions Mnémos pour cette très salutaire entreprise de réédition, et qui plus est sous une forme aussi attrayante. Ce n’est qu’ainsi que je découvre véritablement Clark Ashton Smith, et, bon sang, il était bien temps ! Smith était un auteur brillant, doté à la fois d’une très forte singularité, et d’une palette étonnamment variée. Hyperborée et Poséidonis constituent deux ensembles de très bons textes, et, si je ne crois pas pouvoir les hisser au niveau de Zothique, cycle qui m’avait vraiment collé une sacrée baffe, ils n’en restent pas moins très enthousiasmants, et quasi sans fautes. Un superbe double recueil, donc – à lire à tout prix, et à savourer comme un grand cru d’Atlantide, en compagnie d’un maître ès ivresse tel Satampra Zeiros...

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)