Aux comptoirs du cosmos, de Poul Anderson

ANDERSON (Poul), Aux comptoirs du cosmos (La Hanse galactique, t. 2), édition traduite de l’anglais (États-Unis) et présentée par Jean-Daniel Brèque, « Chronologie de la Civilisation technique » par Sandra Miesel, couverture de Nicolas Fructus, Saint Mammès, Le Bélial’, [1961, 1963, 1966, 1970, 1974, 2008] 2017, 267 p.

LE MARCHÉ

Deuxième tome d’une série qui devrait en comporter cinq, Aux comptoirs du cosmos poursuit le « cycle de la Hanse galactique » de Poul Anderson, entamé avec Le Prince-Marchand, paru l’an dernier. Ce cycle est également dit de « la Ligue polesotechnique », et s’insère dans un ensemble plus ample, dit « de la Civilisation technique », et qui comprend également, entre autres, les aventures de Dominic Flandry, etc., dans le contexte de « l’empire terrien » (des textes postérieurs au plan de la chronologie interne, mais qui ont globalement été écrits avant ceux qui nous intéressent aujourd’hui).

Ces différents récits (datant des années 1950 dans le premier volume, des années 1960 surtout dans celui-ci) jouent la carte d’un divertissement SF débridé, disons pulp, en s’inscrivant par ailleurs, comme de juste, dans la thématique ambitieuse des « histoires du futur », au côté de celles de Robert Heinlein (« Histoire du futur », donc), d’Isaac Asimov (disons « Fondation ») ou encore de Cordwainer Smith (« Les Seigneurs de l’Instrumentalité ») ; la « hard science » peut être de la partie, au passage, mais jamais au détriment de l’aventure.

Ce qui peut constituer à la fois la force et la faiblesse de ces deux premiers tomes ? C’est très « old school », et non sans charme à cet égard, mais tout ne passe peut-être pas aussi bien un demi-siècle plus tard… Il n’y a certes pas tromperie sur la marchandise (aha). Mais le premier tome, si je l’avais bien aimé, ne m’avait pas plus emballé que cela – c’était peut-être « un peu trop connoté » pour moi ? Je ne sais pas. Notez, je n’ai mentionné dans cette optique que les deux premiers tomes – les seuls parus pour l’heure. L’expérience (globalement très satisfaisante) du « cycle de la Patrouille du temps », peut-être ce que l’on connaît le plus de cet auteur longtemps boudé en France (mais le Bélial’ a depuis pas mal de temps déjà l’ambition d’y remédier, via notamment le traducteur Jean-Daniel Brèque, promoteur acharné de Poul Anderson – voyez son Orphée aux étoiles, en sus de ses nombreuses traductions chez l’éditeur ou ailleurs), cette expérience donc incite à la réserve, car le ton aura assurément le temps d’évoluer, entre les récits les plus antiques et les plus récents.

Quoi qu’il en soit, Aux comptoirs du cosmos affiche donc la couleur (sous une couverture de Nicolas Fructus qui, euh, est peut-être appropriée à cet égard, mais j’ai décidément… « du mal » avec les choix graphiques de ce cycle, si j’apprécie généralement beaucoup le travail de l’illustrateur de Kadath ou Gotland…). Mais, dans ce registre « à l’ancienne », ce tome 2 m’a bien davantage convaincu que le premier, autant le dire de suite : voici un très bon divertissement SF, malin et riche, plus profond qu’il n’en a l’air, et toujours palpitant, car joliment équilibré dans ces différents aspects.

INTÉRÊTS (DE TOUS ?)

Revenons au principe de base. Nous sommes au XXIIIe siècle, et l’humanité, après la découverte indispensable du voyage supraluminique, s’est lancée à la conquête de l’espace. Elle a tôt constaté qu’elle n’était pas seule dans la vaste galaxie, faisant la rencontre de quantité d’extraterrestres très divers, ou plutôt de « sophontes », puisque c’est le terme de rigueur (qui désigne toutes les sociétés galactiques, en incluant les humains).

Le Commonwealth, qui est censément l’organe politique terrestre, n’est cependant pas le mieux armé (si j’ose dire) pour traiter avec les milliards de sophontes ; sans doute a-t-il déjà amorcé son déclin, et le pouvoir réside bien davantage, même pas dans l’ombre en fait, entre les mains des princes-marchands de la Ligue polesotechnique, inspirée de la Hanse médiévale ; des aventuriers autant que commerçants, parcourant l’univers en quête de juteux contrats. Ces bons bourgeois peuvent assurément s’avérer cyniques et matérialistes (au sens vulgaire), c'est dans leur nature, mais, en accord avec les vieux dogmes libéraux, en économie comme en relations internationales, ils se posent en apôtres d’un « soft power » autrement pertinent, et rentable, que l’approche politico-militaire « réaliste » qui a toujours eu la faveur des brutes et des petits soldats – ce n’est pas exactement du « space opera militariste », quoi ; même s’il y a peut-être un peu plus d’ambiguïté à cet égard ici que dans le premier tome ?

Quoi qu’il en soit, la question de l’intérêt demeure, bien sûr – un intérêt économique qui réduit et oriente le classique « intérêt national ». Dans la doxa des marchands, leur intérêt économique est équivalent à l’intérêt général – les deux sont naturellement unis, et même plus, ils sont parfaitement identiques, du fait du jeu bienveillant de quelque « main invisible » à l’échelle interstellaire. Peut-être même sont-ils sincères à cet égard… On ne peut pas l’exclure…

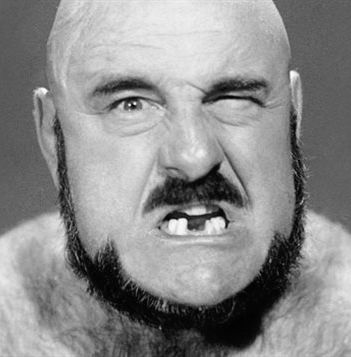

Mais cette idéologie s’accommode fort bien de comportements qui font davantage grincer des dents. En fait, nos princes-marchands cultivent, et assez ouvertement, la « vertu d’égoïsme » à la Ayn Rand… À tout prendre, un Nicholas van Rijn n’est pas très sympathique, dans ses manières d’être, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais le lecteur est tout de même porté à préférer les marchands dans son genre aux canons des nazillons de l’espace… D’autant que ces marchands se doivent d’être autrement futés et réfléchis.

Ils s’affichent par ailleurs en fervents progressistes, et c’est sans doute une dimension essentielle du propos. Au fil de ces divers récits, ils incarnent le camp de la science contre la superstition, de l’ouverture contre la fermeture, de l’échange contre l’affrontement, de l’avenir contre le passé. C’est finalement ici que leur agenda, même biaisé par des impératifs économiques éventuellement vulgaires, s’avère moral, dans une perspective qui ne pouvait que me parler. Ceci alors même que les moyens mis en œuvre pour favoriser cette orientation philosophico-politico-sociétale générale peuvent s’avérer machiavéliques (très belle démonstration dans « La Roue triangulaire », notamment) ; alors même, enfin, qu’il se trouve au sein même de la Ligue polesotechnique des imbéciles pour rester aveuglés par leurs préjugés et les imposer aux autres sans même en avoir conscience (un exemple tout particulièrement saisissant dans « L’Ethnicité sans peine »). Ces valeurs demeurent – et elles paraissent pour l’heure indissociables de ces marchands.

FIEFFÉS ESCR… COMMERÇANTS

Mais qui sont-ils, nos vaillants entrepreneurs de la Hanse galactique ? Ici, il ne faut pas trop se fier à la quatrième de couverture de ce tome 2 – qui a une approche globale du cycle, je suppose. Elle cite ainsi le personnage de Chee Lan, pour l’heure toujours inconnu au bataillon, tandis que l’extraterrestre Adzel, s’il apparaît bien dans la dernière nouvelle du recueil, y demeure assez secondaire (il aura semble-t-il un rôle autrement essentiel dans la suite des opérations). Des héros récurrents qu’elle cite, deux seulement nous intéressent vraiment ici : Nicholas van Rijn, donc, et David Falkayn.

« Nicholas van Rijn, donc » ? En fait, c’est peut-être un peu plus compliqué que cela… Le Prince-Marchand du premier tome, à la tête de la Compagnie solaire des épices et liqueurs, se fait bien plus discret, ici. En fait, il est totalement absent de trois des cinq nouvelles du recueil (dans l’une d’entre elles, on se contente de le mentionner en passant, rien de la sorte dans les deux autres) ; et, dans les deux où il est bel et bien présent, il n’y en a finalement qu’une seule où il occupe vraiment un rôle de premier plan (« Cache-cache »). Faut-il s’en plaindre ? Pas forcément, en ce qui me concerne : ce personnage grossier et excessif, à la faconde pénible et aux jurons saugrenus, a semble-t-il rencontré la faveur des lecteurs, mais, quant à moi, il m’agace plus qu’autre chose, je crois – oh, il était sans aucun doute conçu pour être agaçant… Et c’est assurément l’odieux bourgeois odieusement bourgeois qu’il se devait d’être. Le personnage, en tant que tel, est sans doute réussi, ou du moins n’y a-t-il pas, là encore, tromperie sur la marchandise (décidément – aha). En fait, je crois qu’il m’a moins irrité que dans le premier tome – peut-être parce que plus accessoire ici… Il est par contre toujours aussi malin, sous ses dehors grotesques d’épicurien au sens le plus vulgaire. Et je ne doute pas que ceux qui l’ont apprécié dans Le Prince-Marchand l’apprécieront tout autant sinon davantage dans Aux comptoirs du cosmos.

David Falkayn a peut-être plus d’importance ici – car il est au cœur de deux longues nouvelles, celles qui ouvrent le volume, « La Roue triangulaire » et « Un soleil invisible ». Il est d’un tout autre calibre – et sans doute bien plus banal que van Rijn dans son principe, même si quelques traits, çà et là, suffisent tout de même à lui conférer suffisamment de caractère pour qu’il ne soit pas un simple héros jetable. C’est un tout jeune homme, qui débute dans la Hanse galactique, et a hâte d’en gravir les échelons – par quelque moyen que ce soit, mais sans doute avec le panache qui sied à son ascendance aristocrate : l’ambitieux gamin, natif d’Hermès, fait plus que déroger… Pris en tant que tel, à l’instar d’un Nicholas van Rijn (pas vraiment son mentor, il s’agirait plutôt d’un certain Martin Schuster, peut-être un peu plus sympathique ?), David Falkayn n’est sans doute pas si appréciable, lui non plus… Mais il a pour lui, comme le fondateur de la Compagnie solaire des épices et liqueurs, d’être très malin – bien plus qu’il n’en a l’air. Et ceci sur deux plans différents : l’un, abstrait, qui confine à la théorie et vise au long terme, l’autre bien davantage concret et pragmatique, sur le terrain – stratégie, et tactique. Falkayn, de par sa jeunesse et sa fougue, son audace enfin au service de son ambition démesurée, est sans doute plus approprié qu’un van Rijn obèse pour gérer fusillades et jamesbonderies…

Les cinq nouvelles ici rassemblées mettent bien sûr en scène d’autres personnages, dont certains ont une épaisseur non moindre : Martin Schuster, par exemple. Dalmady, en comparaison, gagne à être connu, pas tant pour son astuce cette fois (même si elle est de la partie) que pour ses doutes et son relatif manque d’assurance – qui l’humanisent.

Quelques extraterrestres çà et là pourraient également être mentionnés, outre Adzel : le noble progressiste Rebo dans la première nouvelle ; Beljagor, un commerçant bourré de préjugés, dans la deuxième… Globalement, ils m’ont toutefois fait l’effet d’être un peu rares, et trop à l’arrière-plan : dans le cadre de cet univers très coloré, où le qualificatif de « sophontes » autant que l’approche « soft power » de la Ligue polesotechnique devraient leur garantir une égalité de traitement avec les humains, ça m’a paru regrettable – d’autant plus, en fait, que Poul Anderson consacre beaucoup de soin à l’élaboration d’écosystèmes extraterrestres complexes et résolument « autres », pour un résultat cette fois très appréciable.

Cependant… Eh bien, je suppose que, parfois, mieux vaut que tels personnages brillent par leur absence, plutôt que d’être exposés « fonctionnellement », sous la forme de navrantes caricatures : les femmes, dans l’ensemble du recueil, sont toutes à hurler – et les blagounettes vaseuses et salaces de nos héros si mâles n’arrangent rien à l’affaire, putain non. On a beau dire, je crois que le monde a quand même un tant soit peu changé depuis les années 1960.

DES PROBLÈMES À RÉSOUDRE

Jean-Daniel Brèque, dans un avant-propos bref mais utile, fait la remarque qu’un schéma général se dégage des nouvelles composant ce tome 2, et qui doit sans doute aux conditions de parution des textes à l’époque. Amateur d’Astounding, fameuse revue alors sous la houlette « du redoutable John W. Campbell Jr », Poul Anderson lui réservait l’exclusivité des textes se rapportant à la Ligue polesotechnique. Or le rédacteur en chef était très friand des « problem stories », typiques d’une certaine SF à l’ancienne : en gros, un problème se pose, en apparence insoluble, dont le héros doit pourtant triompher en faisant preuve d’intelligence autant que d’imagination. J’imagine que bien des auteurs SF classiques s’y sont livrés – là, comme ça, je dirais bien Asimov, notamment.

C’est effectivement un schéma que l’on retrouve tout au long du recueil, de manière plus ou moins marquée. Il contribue sans doute au charme un peu suranné des nouvelles, mais n’est pas sans conséquences au-delà. Par exemple, on peut remarquer que, l’énigme une fois percée, Poul Anderson n’est guère porté à s’attarder sur ce qui en découle – les conclusions sont parfois assez abruptes. L’énigme est d’ailleurs plus ou moins coriace : si Poul Anderson est un conteur habile, qui sait préparer ses effets, il n’est pas exclu qu’un lecteur malin (je ne prétends certainement pas être ce lecteur…) puisse le prendre un peu de vitesse, auquel cas l’effet se trouve sans doute amoindri ; en même temps, dans le cas de « La Roue triangulaire », le titre même comportant au moins une partie de la réponse, on peut supposer que l’essentiel se trouve ailleurs – et le texte est assurément assez riche pour autoriser cette supposition. De manière générale, l’auteur fait preuve, avant son héros, de l’intelligence et de l’imagination indispensables à la mise en place d’une bonne énigme et d’une résolution inventive – toutes deux savoureuses.

Jean-Daniel Brèque, également l’éditeur de la collection « Baskerville » de Rivière Blanche, fait aussi la remarque que, de la « problem story » au récit policier, il n’y a éventuellement qu’un pas ; effectivement, la nouvelle « Cache-cache », tout particulièrement, légitime cette hypothèse, en offrant des ouvertures vers d’autres pans de l’art narratif de l’auteur, en même temps qu’elle affiche la couleur en faisant assez ouvertement référence à Sherlock Holmes et ses collègues – même si Nicholas van Rijn ferait certes un bien étrange Holmes (pour l’amour du diable !).

THE (TRUE) ART OF THE DEAL

Je vais maintenant tâcher de dire quelques mots des différents textes composant ce recueil – a priori, ça devrait être exempt de tout véritable SPOILER, allez…

Préludes et interludes

Le recueil compte à proprement parler cinq nouvelles (trois font une soixantaine de pages chacune, les deux autres s’en tiennent à la vingtaine environ). Il faut toutefois y ajouter trois très brefs textes (une page ou deux), faisant office de préludes aux trois plus longues nouvelles (ou d’interludes dans l’ensemble du volume) ; datant tous de 1966, ils avaient été composés par Poul Anderson pour les premières éditions en volume de son cycle, et contiennent quelques éléments éclairant éventuellement l’univers de la Hanse galactique, généralement déguisés sous un discours à prétentions philosophico-scientifiques.

« La Roue triangulaire » est ainsi précédée d’une « Note sur les leitmotive », au ton assez blagueur, s’ouvrant sur la litanie infinie de ces choses que l’on disait impossibles et qui pourtant ont été accomplies : l’évolution de la science et des points de vue est mise en avant, mais sans doute ce texte éclaire-t-il en tant que tel le propos de « La Roue triangulaire », voire du cycle, voire du principe même de la « problem story ».

« Notes pour une définition de l’apparentement », qui introduit « Un soleil invisible », est un court texte de la même eau, une sorte de discours scientifique sur les planètes habitables par l’homme et celles qui le sont par les autres sophontes, avec des bizarreries de part et d’autre ; le ton est peut-être moins narquois, et c’est un bon moyen d’introduire cette deuxième aventure de David Falkayn.

Reste « Un mot du matelot », introduisant « Cache-cache » ; en théorie, car le lien avec la nouvelle est cette fois un peu plus relâché, peut-être ? Le propos est plus global – qui nous incite à nous méfier des analogies : la Hanse galactique ressemble sans doute à la Hanse médiévale, et les van Rijn et les Falkayn, audacieux explorateurs, peuvent certes évoquer Colomb ou Magellan ; pour autant, l’histoire ne se répète jamais vraiment (merci, M. Anderson, on tend bien trop souvent à l'oublier, par facilité).

Ces trois brefs textes n’ont assurément rien d’indispensables, mais ont leur place ici, en offrant de courtes respirations en même temps propices à la prise de recul, ce qui est toujours bienvenu.

La Roue triangulaire

Le recueil s’ouvre donc véritablement sur « La Roue triangulaire », nouvelle dont Nicholas van Rijn est totalement absent, et qui se partage en gros entre deux héros : le jeunot David Falkayn, et son maître le marchand Martin Schuster.

Leur vaisseau s’est échoué sur une planète occupée par une civilisation intelligente, mais de type médiéval et peu ou prou théocratique. La Hanse était déjà passée par-là, en une unique occasion, mais n’y avait pas trouvé d’intérêt à commercer, aussi s’était-elle contentée d’y établir un entrepôt contenant du matériel de dépannage pour d’éventuels vaisseaux en difficulté… Tout va bien, alors ? Eh bien, non. Car l’entrepôt est à bonne distance du site de l’atterrissage un peu houleux du vaisseau de la Hanse, et la pièce dont les naufragés ont désespérément besoin est lourde et volumineuse, difficile à convoyer. Or – mauvaise surprise, car la précédente expédition ne s’en était pas rendu compte – le problème a ici quelque chose d’insoluble, dans la mesure où la religion autochtone, omniprésente, voit en la circularité un attribut du divin, en tant que tel tabou pour les fidèles ; pour dire les choses de manière plus prosaïque, ces sophontes ne connaissent pas la roue (ou, plus exactement, interdisent du moins d’en faire usage)…

Or la situation des Terriens échoués est pressante, car ils ne peuvent consommer l’eau ou la nourriture de cette planète, qui leur seraient fatales – et ils n’ont de réserves que pour quelques mois à peine… Une situation qui renvoie à celle d’Un homme qui compte, dans le premier tome – pour le coup, l’auteur se répète peut-être un peu (même si je dois dire qu’avec un an d’écoulé depuis, je ne m’en souvenais pas du tout…).

Sacré problème pour nos héros, donc – et moins absurde qu’il n’y paraît au premier abord, même si l’auteur joue sans doute avec ses lecteurs autant qu’avec ses personnages, qui ont bien du mal à concevoir une civilisation sans roue (en dépit de quelques précédents historiques). Pour résoudre ce problème, deux optiques seront envisagées en parallèle, par les deux héros du récit.

Place au jeune ! David Falkayn, qui s’est lié avec Rebo, un noble autochtone résolument progressiste, est celui qui fait la découverte de cette prohibition religieuse de la roue – il est dès lors celui qui devra y trouver une solution, mais sous un angle assez concret, pragmatique, en faisant appel à ses compétences en géométrie… et même en plein dans les scènes de combat où le fanatisme religieux le plonge inéluctablement ! Contraste en fait assez amusant, et qui fonctionne bien.

Martin Schuster ne reste pas les bras croisés en attendant – mais il joue un tout autre jeu, davantage à long terme : d’une certaine manière, il contamine le clergé local avec la science terrienne (notamment newtonienne), au prétexte de la « pure fiction » hypothétique – simple outil pour un jeu intellectuel innocent mais enrichissant. Plus tard, pour faire passer la pilule, il y rajoute même… de la kabbale – censée démontrer l’alliance possible de la science et de la théologie ; mais, la vérité, c’est que la science est subversive : plus ou moins à l’aise dans son rôle de Galilée touriste, le marchand sait qu’en procédant de la sorte il va tout changer sur cette planète – et il sait aussi que cela fera couler le sang, longtemps, abondamment…

C’est une très chouette nouvelle de SF « old school », pleine d’images, pleine d’idées. La résolution de l’énigme de la roue est donc assez secondaire, mais le fond est très intéressant, jusque dans le relatif cynisme dont est contraint de faire preuve un Martin Schuster pour le coup pas totalement dénué d'éthique, afin d'améliorer sa très délicate situation… et de tout changer à jamais sur cette planète. Sans doute a-t-il quelque chose de « colonial », ici, mais cela peut contribuer à la richesse du récit, et de ses implications bien moins innocentes qu’il n’y paraît.

Un soleil invisible

Nous retrouvons David Falkayn dans « Un soleil invisible » ; il est toujours un jeune homme, mais son précédent exploit lui a fait gravir pas mal d’échelons, et il est probablement devenu à la fois un peu plus mur, et un peu plus sûr de lui. Noter que Nicholas van Rijn est simplement mentionné en passant.

Notre héros est cette fois mêlé à une complexe affaire diplomatique, sur une planète liée à la Ligue polesotechnique, mais subitement envahie par des sophontes qui ont une longue culture du voyage spatial subluminique, et qui revendiquent leur souveraineté au nom d’événements ayant eu lieu des millénaires plus tôt ; ces sophontes ne sont par ailleurs pas seuls : ils sont assistés par des humains renégats, des sortes d’ex-pirates teutonisants (ça va toujours bien avec l’uniforme, hein), dont une sorte d’Ilsa d’une candeur invraisemblable, supposée gérer l’affaire (pitié...).

La force de ces envahisseurs est originale : elle consiste pour une part non négligeable à ce qu’on ne sait tout bonnement pas d’où ils viennent… Mais Falkayn est malin, nous le savons : il va le comprendre, là où personne n’en était capable, y compris son supérieur Beljagor, un marchand extraterrestre bourré de préjugés à l’encontre des humains. Il va déterminer l’origine des envahisseurs par pure extrapolation – et en osant avancer des hypothèses que la science juge tellement improbables qu’on en avait hâtivement conclu que c’était impossible. Sherlock Holmes, là encore…

Et, pour le coup, Poul Anderson livre une explication très connotée « hard science », assez pointue ; ça dépasse largement mes compétences, peu ou prou inexistantes en la matière, mais sur le papier ça m’a l’air assez convaincant. C'est surprenant, dans ce contexte, et pourtant cela fonctionne très bien.

C’est une nouvelle très efficace, oui : on y trouve de l’exotisme, de la science étrange, de la xénoanthropologie… Des images mais aussi des idées, de la hard science, limite du space op militaire en arrière-plan, du rythme… Je regrette juste, comme d’habitude, un humour un peu lourdingue, notamment en matière sexuelle. Mais, dans son genre, c’est clairement une réussite.

Ésaü

« Ésaü » est une nouvelle plus courte, où Nicholas van Rijn refait son apparition, même si c’est dans un rôle assez secondaire. Le patron de la Compagnie solaire des épices et liqueurs y convoque un sous-fifre du nom de Dalmady, que la Ligue polesotechnique avait envoyé gérer un comptoir très secondaire sur une planète dans le trou du cul de la galaxie, où les indigènes, dans une atmosphère irrespirable pour l'homme, cultivent une plante appelée « bluejack » et d’une grande valeur pour les habitants d’une planète voisine, vivant sous une atmosphère comparable et seuls véritablement à même de consommer ce produit (à tort ou à raison, j’ai pensé à l’épice dans Dune, roman de cinq ans antérieur à cette nouvelle). Ce commerce rapporte un maigre revenu à la Compagnie solaire des épices et liqueurs… jusqu’à ce que les sophontes voisins décident de se passer de ce fâcheux intermédiaire, en prenant eux-mêmes en charge la culture de cette épice, en usant de robots d’une technologie supérieure en lieu et place des autochtones dont ils ne tiennent aucun compte…

Dalmady a donc laissé échapper un marché ? Qu’il s’explique ! Le sous-fifre essaye tant bien que mal de se justifier – bien contraint de reconnaître que, s’il n’y a pas de petites économies, il n’a peut-être pas eu que les intérêts des Princes-Marchands en tête dans sa gestion de l’affaire…

La nouvelle alterne donc entre le « débriefing » de Dalmody par Nicholas van Rijn, et le récit du premier en flashback. La nouvelle se montre à nouveau astucieuse, mais peut-être un peu moins que celles qui précèdent – et si son environnement fournit quelques belles images, le tableau est peut-être un peu moins coloré que dans « La Roue triangulaire », tout particulièrement ?

Notons tout de même deux atouts : d’une part, le personnage de Dalmady, qui n’est pas sûr de lui, et ses doutes l’humanisent – il manque de panache, mais pas d’âme ; d’autre part, le regard porté sur les notions d’impérialisme et de colonialisme, éventuellement récurrentes dans le cycle ai-je l’impression, et qui montre que l’auteur ne se fourvoie pas quant aux implications du « soft power » ; du coup la nouvelle est à la fois très morale et portée par des personnages un peu dans le flou à cet égard, c’est bien vu.

Tout de même un peu inférieur à ce qui précède – et beaucoup moins fun.

Cache-cache

Avec « Cache-cache », relativement la plus vieille nouvelle de ce tome 2, on revient au format assez long de « La Roue triangulaire » et de « Un soleil invisible », et à ce fun qui manquait peut-être un peu dans la nouvelle précédente. C’est aussi la nouvelle qui accorde le plus de place au personnage de Nicholas van Rijn – et enfin, comme dit plus haut, c’est également celle où la « problem story » évoque le plus le récit policier.

La Ligue polesotechnique, incarnée par un van Rijn plus infect que jamais, qui passe son temps à beugler, critiquer et picoler, a enfin identifié la base secrète des Adderkops, des sortes de pirates de l’espace d’origine humaine (ce qui fait deux points communs avec « Un soleil invisible », nouvelle postérieure) – et elle y est parvenue grâce au patron de la Compagnie solaire des épices et liqueurs lui-même, qui sait mouiller la chemise quand il le faut (ainsi que le premier tome l'avait amplement démontré). Le problème est que les pirates s’en sont rendus compte… et pourchassent le vaisseau de van Rijn pour l’abattre avant qu’il ne cafte ! Or ce vaisseau n’est pas en mesure de gagner la planète la plus proche…

Il en arraisonne un autre, dans une tentative désespérée pour semer ses poursuivants – un vaisseau non répertorié par la Ligue, appartenant sans doute à une espace de sophontes inconnue. Mais où est l’équipage ? Il y a toute une ménagerie dans ce vaisseau, mais personne aux commandes… La vérité se fait jour peu à peu : ces sophontes n’ont sans doute jamais eu de contacts avec des humains autres que les Adderkops, et sans doute ont-ils confondu van Rijn et ses compagnons avec les pirates. Où sont-ils passés ? De toute évidence, ils se sont cachés parmi les animaux de ce zoo interstellaire… Autant d’animaux totalement inconnus de la Ligue polesotechnique. Et comment identifier parmi eux les sophontes ? Le temps presse, les Adderkops arrivent, et seuls ces sophontes sont en mesure de les sortir de ce pétrin !

« Problem story », oui – et avec un problème aussi épineux qu’absurde au premier coup d’œil, annonçant à cet égard, d’une certaine manière, « La Roue triangulaire ». Il faudra bien de l’intelligence et de la ruse pour percer l’énigme – et, pas moins, savoir faire fi de ses préjugés ; ce qui, cette fois, peut nous ramener à « Un soleil invisible » ? Or le pénible van Rijn ne manque ni d’intelligence ni de ruse – et le bon gros bourgeois est sans doute beaucoup moins perclus de préjugés qu’il ne le prétend : c’est ce qui fait de lui un bon marchand ! Au sein de son équipage désemparé, le patron de la Compagnie solaire des épices et liqueurs, entre deux cuites, saura débrouiller l’énigme, et sans que ça lui coûte, visiblement… Avec la décontraction d'un vrai maître.

Encore une fois, ça fonctionne très bien – et d’autant plus que c’est assez drôle, en fait (si l’on fait abstraction, comme toujours, des blagues lourdingues auxquelles s’abaissent régulièrement les personnages, surtout quand il y a une femme en jeu). Le caractère plus ou moins « huis-clos » de l’enquête (oui, pourquoi pas) lui confère en outre une singularité appréciable dans le recueil. Un bon divertissement, toujours malin.

L’Ethnicité sans peine

Reste une dernière nouvelle « courte » (comme « Ésaü »), titrée « L’Ethnicité sans peine ». Si « Cache-cache » était un peu antérieure aux autres, celle-ci est la plus récente, relativement (1974). C’est surtout un texte très différent des autres – il se situe entièrement sur Terre (à San Francisco, plus précisément), ses enjeux sont limités, et l’aventure n’est pas du tout à l’appel. Il y a bien un problème à résoudre, mais le ton est du coup plus léger, encore que les implications de l’affaire ne soient pas sans gravité – au plan idéologique ; et c’est sans doute ce qui compte véritablement.

Le personnage d’Adzel, extraterrestre aux faux airs de crocodile maousse, fait ici son apparition, mais son rôle est relativement secondaire. Exceptionnellement, la nouvelle est à la première personne, et le narrateur est un certain Jim Ching, un tout jeune homme qui se verrait bien quitter la Terre pour naviguer dans les étoiles avec les marchands de la Ligue – même si les chances qu’il y parvienne sont au mieux infimes. Il étudie avec assiduité – mais ses maîtres ne sont pas toujours aussi intelligents qu’ils le croient ! En témoigne ce Snyder, obsédé par son Festival de l’Homme, et qui exige de Ching, sur la seule fois de son nom, qu’il concocte une petite animation en rapport avec SA culture, c'est-à-dire la culture chinoise. Mais… Ching ne sait rien de la culture chinoise ! Cela fait des siècles que sa famille a quitté la Chine, il n’a aucune identité chinoise, il ne sait rien de plus concernant la Chine que le San-franciscain moyen ! Et encore : c’est comme ça qu’il apprend l’existence, autrefois, de Chinatown, dans sa propre ville… Mais ça ne se discute pas : Snyder est un crétin bourré de préjugés, probablement xénophobe sans forcément en avoir bien conscience, et il ne veut rien entendre – ce que sait très bien notre héros…

Dont l’entourage doit, dans un contexte assez proche, faire face à des demandes peut-être aussi absurdes. Résoudre un problème ? Non – plusieurs ! En les associant… Tant qu’à faire de manière à imposer à Snyder et ses semblables de constater que ses délires identitaires ne font pas le moindre sens – finalement pas davantage sur Terre, que sur les milliards de mondes où vivent les sophontes !

Ce fond est très intéressant – et très pertinent ; ça me parle pas mal, en fait, à moi qui fais le plus souvent preuve d’une incompréhension presque totale devant les délires identitaires autant que régionalistes et autres avatars patriotards et compagnie. Maintenant, la nouvelle en tant que telle est très anodine – et la solution finalement gère convaincante, exceptionnellement. « L’Ethnicité sans peine » ne prétend en rien au souffle des aventures de Nicholas van Rijn ou de David Falkayn, c’est certain, mais je ne peux m’empêcher de ressentir un certain manque à cet égard. Du coup, des cinq nouvelles, et en dépit d’une problématique de fond très juste, c’est celle à laquelle je donnerais la moins bonne note – sans qu'elle soit déshonorante.

À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS !

Car le bilan global est tout à fait positif. Aux comptoirs du cosmos m’a bien plus convaincu que Le Prince-Marchand, et, dois-je dire, c’était sans doute exactement le livre que j’avais besoin de lire en ce moment : quelque chose de léger dans le ton mais certainement pas bête pour autant, des idées ingénieuses et de l’aventure, l’émerveillement permanent d’une SF exotique et rusée, débordant d’imagination. « Old school », oui, mais de la plus belle eau – au point où l’on peut aisément faire abstraction de quelques faiblesses récurrentes, et sans doute typiques de l'époque, humour un peu lourdingue et personnages féminins navrants.

À la conquête de nouveaux marchés, donc ! Et la suite ? L’an prochain, dans Les Coureurs d’étoiles…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)